Am 21. März 2021 starb Adam Zagajewski.

Er war zweifelsohne ein herausragender Dichter. Nach Außen gab Adam Zagajewski zudem gekonnt den besonnenen und vornehmen Poeten. Für das traditionelle Polen und seine Menschen jedoch empfand der sonst so umsichtige Feinarbeiter des Wortes lediglich Verachtung.

Dabei war er nur ein Funke eines großen Problems. Durch die politische Landschaft Polens verläuft nämlich seit dem 19. Jahrhundert eine dicke Trennlinie. Sie spaltet das Land in eine „weltoffene“ Intelligenz, die seit Generationen Polen nach dem Kopieren-Einsetzen-Prinzip modernisieren möchte. Die „Weltoffenen“, zu denen Zagajewski zählte, schämen sich zutiefst des angeblichen Provinzialismus der Bevölkerungsmehrheit, über die sie immer wieder überheblich ihre Verachtung und Häme ausschütten.

Das Kolonialfeldwebel-Syndrom

Die Scham der „Modernisierer“ erweckt alles, was sie für „uneuropäisch“ halten. Da ist die verbreitete Religiosität mit all ihren ins Auge stechenden Merkmalen. Das Festhalten an der traditionellen Familie. Die polnische Geschichte, die sich in der vermeintlich sinnlosen Aufopferung in den Freiheitskämpfen erschöpft.

Da Polen angeblich zumeist von nicht, bzw. nicht genügend „modernisierten“ Menschen bewohnt wird, ist es für die „Modernisierer“ „uninteressant, trostlos, provinziell“. So formulierte es einer von ihnen, Andrzej Stasiuk, ein in Deutschland viel gefeierter Schriftsteller und um eine brutale Polen-Schelte nie verlegen.

„Die Welt ist an Polen nicht interessiert. Wieviel kann man sich anhören über Marie Curie-Skłodowska und Johannes Paul II., umso mehr als für den Zweiten das Verfallsdatum schon allmählich abzulaufen scheint. Wir haben natürlich Auschwitz, ein Objekt von Weltrang, aber das haben uns die Deutschen gebaut. So gesehen gibt es bei uns nichts Besonderes“, so Stasiuk, („Gazeta Wyborcza“, 30.04.2021).

Viele der „Modernisierer“: Künstler, Wissenschaftler, Ingenieure, Manager, Sportler, Journalisten leiden am Kolonialfeldwebel-Syndrom

Keiner hasste seine schwarzen, halbnackten Miteingeborenen, die vor ihren palmenblattgedeckten Lehmhütten im Rhythmus der Tam-Tams hüpften mehr, als der schwarze Kolonialfeldwebel. Stets brav und treu zu Diensten, auf der aufgeblähten Brust an der Kolonialuniform die Tapferkeitsmedaille tragend, wähnte er sich den Weißen gleich.

Leider kamen ihm immer wieder seine „peinlichen“, „wilden“ Landsleute in die Quere. Von den Kolonialherren verachtet, verhöhnt und ausgebeutet, „blamierten“ sie ihn. Sie führten ihm immer wieder schmerzhaft und demütigend die eigene Herkunft und Zugehörigkeit vor Augen, die er zu verdrängen suchte. Umso tiefer buckelte er nach oben und umso heftiger trat er nach unten.

So ist es auch mit den Eingeborenen in Andrzej Stasiuks „uninteressantem, trostlosem, provinziellem“ Polen. Sie machen alles falsch: sie wählen falsch, sie wollen keine islamischen Migranten aufnehmen, sie reden von der Tötung ungeborener Kinder, sie wollen ihre Steinkohlebergwerke nicht von heute auf morgen schließen und, und, und… Die „Modernisierer“ schämen sich zutiefst für dieses „peinliche“ Polen. Soziologen sprechen von einer „Pädagogik der Scham“, und die wirkt.

Dieses „peinliche“ Polen ist ein Stachel im Fleisch Stasiuks und vieler anderer, mit Preisen, Stipendien und Lesereisen entlohnter polnischer Künstler, Wissenschaftler, Sportler etc. Folglich ziehen sie in Wort und Schrift über das eigene Land her und das deutsche u. a. ausländische Publikum nimmt es wohlwollend wahr.

Das gehört zum Geschäft, bringt noch mehr Preise, Stipendien, Lesereisen, Auflagen und Aufträge ein. Wer sich vor das vermeintlich „peinliche“ Polen stellt, mag er noch so begabt sein, vergibt die Chance auf diese Meriten des Erfolgs.

Zagajewski war einer von ihnen

Auch Adam Zagajewski litt an diesem Syndrom, machte sich das Benehmen der daran Leidenden zu eigen. Was nicht die Tatsache verschleiern soll, dass er als ein ernsthafter Anwärter auf den Literaturnobelpreis galt. Leider stand die nicht selten erlesene Qualität seines literarischen Schaffens im krassen Widerspruch zum erbärmlich arroganten Niveau seiner politischen Stellungnahmen.

Sein Urteil über Polens ehemalige Ministerpräsidentin Beata Szydło von 2019 soll hier nur als Beispiel angeführt werden: „Frau Szydło ist das Ideal der Menschlichkeit für eine halbe Million Menschen.“ (Szydło hatte bei den Europawahlen 2017 historisch das landesweit mit Abstand beste Ergebnis von 525.000 Stimmen erzielt – Anm. RdP). „Sie spricht keine Fremdsprachen, sie kleidet sich schrecklich, sie redet wie eine Kindergärtnerin in depressivem Zustand, offensichtlich treibt sie keinen Sport und liest keine Abhandlungen von Carl Schmitt, wie es ihr geheimnisvollerer Chef (Jarosław Kaczyński – Anm. RdP) tut, aber sie gefällt.“

Von seinen Verehrern, die ansonsten auf Schritt und Tritt Frauenfeindlichkeit und männlichen Chauvinismus wittern, bekam Zagajewski für diese Aussage viel Beifall.

Und Polen heutzutage? „Polen ist schrecklich“. „Ein Auswurf Europas“. „In der Provinz geht es noch zu wie im 19. Jahrhundert“. „Die Kirche ist eine Katastrophe“ usw., usf.

Im Viehwaggon nach Gleiwitz

Er kam, knapp zwei Monate nach Kriegsende, im Juni 1945 in Lwów/Lemberg zur Welt. Im Juli 1944 hatte die Rote Armee die deutschen Truppen aus der polnischen Stadt verdrängt. Zusammen mit der Hälfte des polnischen Staatsgebietes aus der Vorkriegszeit wurde Lwów 1945 der Sowjetunion zugeschlagen. Mit Repressalien, brutalem Entzug ihrer Existenzgrundlagen und Gewalt, trieben die Sowjets die polnischen Bewohner in das neue, kommunistische Polen.

Was damals in Lemberg vor sich ging, können Sie hier in unserem Beitrag „Das Ende des polnischen Lwów“ nachlesen.

Die Polen in Lwów hatten viel durchgemacht: „die grausame Wehrmacht in kleidsamen Uniformen,/ der niederträchtige NKWD kommt, rote Sterne/ versprechen Freundschaft, bringen aber Verrat“, dichtete Zagajewski Jahrzehnte später.

Viele von ihnen verdrängten das sich anbahnende Unheil: „Sie sehen das nicht, sehen es fast nicht,/ haben so viele Dinge zu erledigen, man muss/ Kohle für den Winter besorgen, einen guten Arzt finden“, und so geht es weiter, immer weiter, das Leben verrinnt in alltäglichen Mühen, selbst die Toten „sind ständig verspätet, hoffnungslos verspätet,/ so wie wir, genau wie wir, wie ich“. Bis nur noch eine Möglichkeit blieb der Unerträglichkeit des Seins unter den Sowjets zu entkommen: sich für den Abtransport anzumelden.

Auch der Familie Zagajewski blieb im Oktober 1945 nichts anderes übrig als ihre Wohnung in der ulica Piaskowa 10 (heute Piskowa, Sandstrasse) zu räumen. Mit dem viermonatigen Adam auf dem Arm und seiner älteren Schwester Ewa an der Hand, gelangten Vater Tadeusz, Mutter Ludwika, der Großvater und zwei Tanten nach einer viele Tage dauernden Bahnfahrt in einem Viehwaggon nach Gleiwitz.

Seit einigen Monaten hieß die Stadt offiziell Gliwice. Vor dem Zweiten Weltkrieg lag sie auf der deutschen Seite, direkt an der Grenze, die Oberschlesien in einen deutschen und in einen polnischen Teil spaltete. Hier täuschten die Nazis am Abend des 31. August 1939 den „polnischen Bandenüberfall auf den Sender Gleiwitz“ vor, der ihnen den Vorwand zum Einmarsch in Polen liefern sollte.

In der viertgrößten Stadt Oberschlesiens wohnten bis in die späten Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts, trotz der Massenflucht vor der Roten Armee und trotz der Aussiedlungen unmittelbar nach dem Krieg, immer noch etliche Deutsche, nun mit polnischer Staatsangehörigkeit. Als Spätaussiedler durften sie ab Mitte der Fünfzigerjahre nach und nach in die Bundesrepublik ausreisen.

„Meine ersten Worte waren auf Deutsch“

Adams Kindermädchen war eine von ihnen. „Eine reizende junge Frau, die zur Freundin der Familie wurde. Meine Eltern sagten mir immer, die ersten Worte, die ich sprach, waren auf Deutsch, weil ich mit dem Kindermädchen so viel Zeit verbrachte“, erinnerte sich Zagajewski Jahrzehnte später in einem Zeitungsinterview. Sein Großvater, ein polnischer k.u.k-Beamter aus der Zeit vor 1918, als Lwów österreichisch war, sprach hervorragend Deutsch und setzte das Werk des Kindermädchens fort.

Später kokettierte Zagajewski in Deutschland publikumswirksam damit, er habe Deutsch mühevoll, von Grund auf, bei der Lektüre von Günter Grass „Blechtrommel“ gelernt. Das sollte Anfang der Sechzigerjahre geschehen sein. Damals hatte die Parteipropaganda im kommunistischen Polen das Buch als dekadent und die Polen beleidigend eingestuft. Nur einige wenige deutschsprachige, eingeschmuggelte Exemplare kursierten im Untergrund. An eine polnische Übersetzung war damals nicht zu denken.

„Deutsch lernen mit Oskar Matzerath, mit wilder, überbordender Literatur also, die die Anstrengung mit Genuss belohnt“, tönte es aus dem deutschen Blätterwald in einem der vielen hochtrabenden Nachrufe auf den Dichter. Eine selbstgemachte Legende begleitete Zagajewski ins Jenseits, von ihm erdichtet für die in der FAZ abgedruckte „Lobrede auf einen strengen Deutschlehrer“ Günter Grass, als dieser 1999 den Literaturnobelpreis verliehen bekam.

Die deutsche Sprache und die deutsche Lebensweise begleiteten ihn von klein auf in Gliwice. „Ich bin in einer ehemalig deutschen Stadt aufgewachsen; fast alles in der Welt meiner Kindheit sah deutsch aus und roch auch so. Der Kohl schien deutsch zu sein, die Bäume und Mauern erinnerten an Bismarck, die Drosseln sangen mit teutonischem Akzent. Meine Schule hätte in jedem Berliner Vorort stehen können; der preußische Backsteinbau war rot wie die Lippen der Wagner-Sänger.“

Dem Großvater und den Eltern war das triste, von Industrie und rußgeschwärzter, behäbiger wilhelminischer Architektur geprägte Gliwice schlicht zuwider. Die Sehnsucht nach der verlorenen Lemberger Heimat überschattete alles. „Meine Mutter weinte als sie durch Gliwice ging“, erinnerte sich Zagajewski. Er war auch viel mit dem Großvater unterwegs. „In Wirklichkeit spazierten wir durch zwei verschiedene Städte. Ich lief durch Gliwice, er durch Lemberg“.

Der junge Zagajewski hatte keine Erinnerungen an Lwów. Gliwice war im Grunde seine Geburtsstadt. Ohne Berührungsängste tauchte er in sie ein, fand sie rätselhaft, spannend, konnte sie aufgrund seiner erlernten Deutschkenntnisse entschlüsseln, nachvollziehen. interpretieren. Das vermochten die meisten polnischen Neuankömmlinge nicht. Sie wollten es auch gar nicht, nach dem Horror der deutschen Besatzungszeit.

Zagajewskis Deutsch wurde noch besser, nachdem er gut ein Jahr, von März 1979 bis September 1981 in Westberlin gelebt hatte. Ausgestattet mit einem üppigen Literaturstipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) konnte er sich ohne Weiteres einen gebrauchten VW-Käfer und einen dreimonatigen Abstecher in die USA leisten.

Seit der Westberliner Zeit war Zagajewski in den westdeutschen Literaturbetrieb fest eingebunden. Seine „welthaltigen und gedankenvollen“ Gedichte, wie sie die deutsche Kritik charakterisierte, aber auch seine Essays wurden fortlaufend übersetzt, verlegt und zumeist enthusiastisch besprochen. Im Juni 2015 wurde er sogar in die Reihen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen, obwohl er ausschließlich auf Polnisch dichtete.

Zagajewski, das Hätschelkind der Partei auf Abwegen

Als er 1979 auf der Großstadtinsel Westberlin ankam, war ihm seit etwa vier Jahren jedwede öffentliche Aufmerksamkeit im kommunistischen Polen versagt geblieben. Zagajewski hatte bereits seit Ende 1975 und dann bis etwa 1988, als das System zunehmend schwächelte, Publikationsverbot im kommunistischen Polen. Er war aus der kommunistischen Partei ausgeschlossen worden und hatte seine Stelle als Marxismus-Dozent verloren. Sein Name durfte in den Medien nicht erwähnt werden.

Das war die gängige Strafe für Autoren, wenn sie politisch ausbüxten. Und als Mitunterzeichner des Protestbriefes von 59 Intellektuellen, die sich Ende 1975 gegen die von den regierenden Kommunisten fest ins Auge gefassten Verfassungsänderungen stellten, zählte Zagajewski nun zu diesem Kreis.

Polens kommunistische Verfassung stammte aus dem Jahr 1952. Jetzt ging es darum die „führende Rolle der kommunistischen Partei im Staate“ und das „dauerhafte und unverbrüchliche Bündnis mit der Sowjetunion“ nachträglich darin aufzunehmen und diese beiden Prinzipien somit in den Rang unumstößlicher Verfassungsnormen zu hieven.

Ob in der Verfassung verankert oder nicht, die Partei entschied sowieso über alles, und Polen war damals ohnehin eine sowjetrussische Kolonie. Dennoch stießen die geplanten kommunistischen Verfassungsnovellen Ende 1975 auf tatkräftigen Widerstand regimekritischer Intellektueller und der katholischen Kirche.

Verhindern konnten sie es nicht. In einer Diktatur ist es jedoch stets wichtig Zeichen zu setzen, Zeugnis abzulegen, den aufrechten Gang zu gehen, in der Hoffnung, die eingeschüchterte Gesellschaft wird sich das irgendwann auch trauen. Knapp fünf Jahre später, im Sommer 1980, waren die Polen so weit, sie erstreikten sich Solidarność .

Als Zagajewski Ende 1975 den Protestbrief der 59 unterschrieb, war er dreißig Jahre alt. Damals ein schon durchaus bekannter, moderner Dichter, der sich hoffnungsfroh auf den Kommunismus eingelassen hatte und sich nun von ihm düpiert sah.

Daraus zog er mit seiner Unterschrift die Konsequenzen. Das Publikationsverbot in Kauf nehmend, meldete sich Zagajewski Ende 1975 bewusst vom offiziellen Literaturbetrieb ab und begab sich in die Grauzone des Samisdat (aus dem Russsichen: Eigenauflage, Selbstverlag), die sich in Polen in der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre schnell ausbreitete.

Zunächst auf Schreibmaschinen mit Durchschlägen abgetippt, später auf primitiven Matrizendruckern vervielfältigt, kreisten unter der Hand immer mehr Einzeltexte, Broschüren, in grobe Pappdeckel gebundene Bücher, Periodika mit Inhalten die offiziell nicht erlaubt waren. Oft nur schwer leserlich, weil notgedrungen auf schlechtem Papier klein gedruckt, um mehr Inhalt unterzubringen, bildeten sie den „zweiten Umlauf“. Er unterspülte zunehmend das staatliche Meinungsmonopol, auch wenn die Staatssicherheit alles in ihrer Macht stehende tat, um das zu verhindern.

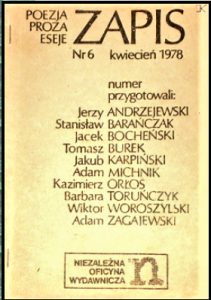

Zagajewski war einer der Begründer und Redakteure der wichtigsten kulturpolitischen Zeitschrift des „zweiten Umlaufs“, „Zapis“ („Niederschrift“). Er unterschrieb weitere Protestschreiben, hielt im Auftrag des 1978 ins Leben gerufenen Verbandes Wissenschaftlicher Kurse (TKN) Vorlesungen in Privatwohnungen vor älteren Schülern und Studenten.

Diese unabhängige Bildungsinitiative entstand, um die unzähligen, ideologisch bedingten Auslassungen, Verdrehungen und Fälschungen im offiziellen Geschichts- und Literaturunterricht zu korrigieren. Es war kein ungefährliches Unterfangen. Die Staatssicherheit sprengte die Veranstaltungen, wenn sie von ihnen erfuhr. Teilnehmer wurden eingeschüchtert, Wohnungsinhaber mit Geldstrafen belegt, Referenten vorläufig festgenommen und dauerhaft bespitzelt. Die organisierten Repressalien trugen den Stasi-Decknamen „Pegasus“.

Vor allem jedoch schrieb Zagajewski weiterhin seine Gedichte und Essays. Sie erschienen im „zweiten Umlauf“ und, in den Westen hinausgeschmuggelt, in polnischen Exilverlagen in Paris und London. Das originelle Werk des Dichters und Dissidenten aus dem kommunistischen Polen weckte Neugier jenseits des Eisernen Vorhangs. Erste Übersetzungen brachten dem Autor Devisen-Tantiemen ein, von denen er auskömmlich existieren konnte, trotz des Publikationsverbotes in Polen.

Hinzu kamen erste, mehr oder minder dotierte ausländische Literatur-Auszeichnungen. Zudem unterstützte Vater Tadeusz, ein angesehener Professor für elektrische Installationen an der Technischen Hochschule in Gliwice seinen Sohn regelmäßig. Etwas Geld gab es auch für das Korrigieren der Druckvorlagen bei der katholischen Monatszeitschrift „Więź“ („Bindung“).

Die Staatssicherheit behielt von nun an ein wachsames Auge auf Zagajewski. Im Jahr 1976 legte sie eine Akte über ihn an (Vorgang „Cichy“ – „der Stille“) und ließ ihn durch Informelle Mitarbeiter (IM’s) bespitzeln.

So lebte Zagajewski fünf Jahre lang in Kraków, bis ihm die Behörden im März 1979 erlaubten, als DAAD-Stipendiat, nach Westberlin zu gehen, in der Hoffnung, er werde ihnen den Gefallen tun und für immer im Westen bleiben.

Über Zagajewskis Dissidenten-Zeit wissen wir gut Bescheid. In den folgenden Jahrzehnten ließ er sich in Interviews immer wieder gerne ausführlich darüber aus. Wenn es jedoch um die Zeit davor ging, gab er sich ausgesprochen wortkarg und nebulös, wiegelte ab und verharmloste.

Die Partei züchtet eine neue Elite

Mit achtzehn Jahren ging der Gliwicer Abiturient Adam Zagajewski 1963 nach Kraków, in die Stadt der Jagiellonen Universität, um Psychologie und Philosophie zu studieren. Später beschrieb er, wie er sich mit einer Sondergenehmigung in der Jagiellonen-Bibliothek durch verbotene Literatur las, darunter die Essays und Gedichte des polnischen Exilpoeten und späteren, Literaturnobelpreisträgers von 1980, Czesław Miłosz. Ein weiterer Beweis seines Ungehorsams sollte damit erbracht werden.

Doch in Wirklichkeit durchlebte Zagajewski zwischen Mitte der Sechziger und Anfang der Siebzigerjahre eine Phase der Begeisterung für den Marxismus. Er ging zudem jahrelang den Kommunisten willig zur Hand bei ihrem Bestreben eine neue, junge kommunistische intellektuelle Elite heranzuzüchten.

Der Massenterror, die Verherrlichung der Stoßarbeit, der pompöse sozialistische Realismus als einzige zulässige Stilrichtung in Literatur, Dichtung, Malerei, Musik, Bildhauerei, Architektur hatten nach Stalins Tod 1953 im ganzen Ostblock rasch ausgedient. In Polen brachte das politische Tauwetter Mitte der Fünfzigerjahre den Eispanzer des dogmatischen Kommunismus am weitesten zum Schmelzen.

Trotz aller Abschottung, auch ohne Fax, Internet, Handy und Satelliten-TV, schwappten nun die westlichen Moden und Trends auf die polnische Jugend jener Zeit in einem Ausmaß über, der die nachstalinistische Parteiführung unter Władysław Gomułka händeringend nach neuen Formen der ideologischen Vereinnahmung suchen ließ.

Amerikanischer Jazz und die britische Beatmusik, der französische Nouveau Roman, die französische Nouvelle Vague (Neue Welle), der späte italienische Neorealismus und New-Hollywood im Kino, Becketts Theater des Absurden und vieles mehr, was aus dem Westen an geistigen Anregungen kam, saugten die jungen angehenden oder gerade gewordenen polnischen Intellektuellen förmlich in sich auf. Damit einher ging ein lockerer Lebensstil, viel aufgesetzter Nihilismus, eine offen zur Schau getragene Distanz zum kommunistischen System.

Die polnischen Genossen wollten nicht nur zu Verboten greifen, wie es in Ulbrichts DDR oder in der Tschechoslowakei üblich war. Eine neue, geistige Elite sollte der beunruhigenden Entwicklung Einhalt gebieten. Junge, leger auftretende, Pfeife rauchende, langhaarige Brillenträger: Dichter, Schriftsteller, Philosophen, Künstler, allesamt „moderne Marxisten“, die sich in Hochschulkreisen als Meinungsführer hervortaten, gingen seit Anfang der Sechzigerjahre den kommunistischen Kulturfunktionären reihenweise auf den Leim.

Marxismus aller Schattierungen stand damals hoch im Kurs in den Hörsälen und Studentencafés von Paris, Rom, Frankfurt am Main. Polens linke junge Elite, die sich auch das zum Vorbild nahm, war so ein gefundenes Fressen für die gewieften Apparatschiks.

Sie verlangten kein stumpfsinniges Nachbeten leninistischer Dogmen mehr. Wer den Theorien der Italo-Marxisten Antonio Labriola und Antonio Gramsci, dem Schaffen György Lucács, der Frankfurter Schule oder gar der von Stalin verfemten Rosa Luxemburg nachhing, durfte das ruhig im stillen Kämmerlein und in verqualmten Studentenbuden tun. Was davon nach Außen drang bestimmte ohnehin die Zensur.

„Im russischen Birkenwald“. Auf der Startbahn zur Dichterkarriere

Die Partei streckte den jungen Dichtern ihre Hand entgegen. Ein weitgespanntes Netzwerk von Poesiewettbewerben sollte möglichst unauffällig parteigenehme Talente herausfiltern, fördern, formen. Was man in solchen Wettbewerben gewinnen konnte war für junge, erfolgshungrige Lyriker sehr verlockend: ein Stipendium, die Veröffentlichung des ersten Gedichtbandes, die Publikation des Poesiedebüts in einer angesehenen Literaturzeitschrift. Das waren die Startbahnen zu Dichterkarrieren.

Ausgerichtet haben diese Wettbewerbe bezeichnenderweise Institutionen, wie die Gesellschaft für Polnisch-Sowjetische Freundschaft, das Lenin-Museum in Warschau, das Warschauer Haus der Sowjetischen Kultur, das Museum der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Zentralrat der Gewerkschaften oder gar die Politische Hauptverwaltung der Armee.

Gefragt waren keine einprägsamen revolutionären Reimereien. Der „revolutionäre Inhalt“ durfte ruhig „modern“ sein, verpackt in Blankverse, verklausuliert, gespickt mit Parabeln, freien Assoziationen, Andeutungen. Wie in Zagajewskis Gedicht „Die Paradoxa der Eleaten“, in dem er die Allmacht der bolschewistischen Revolution besingt, die angeblich im Nu Probleme bewältigt, vor denen zuvor die geballte Intelligenz der Menschheit versagt hat:

„In einem alten Film aus der Zeit der Revolution/ bewegen sich die Soldaten/ mit dem unbedarften Schritt Chaplins/ der ein Schauspieler ist/ Schnell durchschreiten sie die Leinwand/ mit den Armen wackelnd/ Doch sie sind es/ die die Paradoxa der Eleaten gelöst haben/ Im russischen Birkenwald/ hat Achilleus die Schildkröte eingeholt (…).“

Eine andere Hauptperson der Neuen Welle, wie sich die modernen Dichter-Marxisten nannten, Julian Kornhauser, besang Lenin, der im Pariser Exil „das Haus auf Zehenspitzen verläßt, um die Frau des künftigen Bildungsministers (und seines bolschewistischen Kampfgefährten Lunatscharski – Anm. RdP) nicht zu wecken.“

Derselbe Kornhauser dichtete: „Um Gottes Willen tötet Rosa Luxemburg/ auf eine Weise die zu Studien über den Realismus der Revolution/ veranlasst, stecht die Augen mit dem ungewöhnlichen Glanz/ Deutschlands aus, reißt die Haare aus, deren laue Weichheit/ dazu dienen wird übernatürliche Kräfte nachzuweisen/ zertretet das von Lenin geküsste Gesicht (…).“

Stanisław Barańczak, eine weitere wichtige Gestalt der „modernen“ marxistischen Neuen Welle, verkündete 1971 in dem Manifest der Dichtergruppe mit dem Titel „Mißtrauisch und Eingebildet“: „Der Marxismus ist die romantischste Philosophie aller Zeiten.“, „Es ist die lebendigste Philosophie, die jemals entstanden ist.“, „Im marxistischen System stellt die Dialektik das Regelwerk der Entwicklung ausnahmslos aller Bereiche bereit, angefangen beim materiellen Dasein bis hin zur Gesellschaft und dem Denken.“

Wen die wachsamen Juroren durch das Sieb der staatlich gelenkten Dichterwettbewerbe durchrutschen ließen, der konnte weiterhin für sich allein an seinen Strophen feilen.

Wer sich „modern engagiert“ zeigte, wurde eingeladen zu „Dichtersymposien“, veranstaltet vom kommunistischen Jugendverband ZMS und zu „Beratungen der Jungliteraten mit der Leitung der Kulturabteilung des Zentralkomitees“ der kommunistischen Partei. In Berichten von diesen Veranstaltungen aus den Jahren 1968 bis 1973 tauchen immer wieder dieselben Namen von Rednern und den aktivsten Diskussionsteilnehmern auf: Barańczak, Zagajewski, Kornhauser, Karasek u. e. m.

Jahre später zeigte sich Zagajewski immer wieder bestürzt über die brutale Unterdrückung der studentischen Massenproteste im März 1968 in Warschau, Krakau und einigen anderen Städten sowie die darauf folgenden Repressalien. Wie sich damals diese Bestürzung und die gleichzeitige vertrauensvolle Nähe zum Regime vereinbaren ließen, blieb Zagajewskis Geheimnis.

Dozent für Marxismus, Dichter für Propaganda

Sehr weit konnte es seinerzeit jedenfalls mit der Jahrzehnte später immer wieder beteuerten Distanz zum System nicht gewesen sein. Zagajewski trat in die regierende kommunistische Polnische Vereinigte Arbeiterpartei ein. Mit gerade einmal 24 Jahren bekam er 1969 eine Stelle am Lehrstuhl für Marxistische Philosophie am Institut der Sozialwissenschaften der Krakauer Akademie für Bergbau und Hüttenwesen.

Marxistische Philosophie war, genauso wie Russisch, im kommunistischen Polen ein Pflichtfach in allen Studienrichtungen und ein wichtiges Mittel der ideologischen Abrichtung der Jugend. Ob angehender Tierarzt, Volkswirt oder Astronom, ohne eine belegte Marxismus-Prüfung gab es kein Diplom. Zagajewski wurde damals dafür bezahlt, künftigen Ingenieuren die allseits nicht gemochte Ideologie einzutrichtern.

Wer heute in den vergilbten Ausgaben der in Krakau erscheinenden Zeitschrift „Student“ (Motto auf der Titelseite: „Wir kämpfen für das Wohl des sozialistischen Vaterlandes“) von Anfang der Siebzigerjahre blättert, findet hie und da einen Beitrag des Marxismus-Dozenten Zagajewski. Neben extrem hochgestochenen Kurzessays über Gabriel Marcel und Marcel Proust, gibt es auch aktuell Politisches.

Mitte Dezember 1970 brachen in Polens Küstenstädten Elbląg/Elbing, Gdańsk/Danzig, Gdynia und Szczecin/Stettin schwere Arbeiterunruhen aus. Eine starke Lebensmittelpreiserhöhung kurz vor Weihnachten brachte das Fass der allgemeinen Unzufriedenheit mit dem miserablen Lebensstandard zum Überlaufen. Nach dem massiven Einsatz von Polizei und Militär gab es an die siebzig Tote zu beklagen. Parteichef Władysław Gomułka, der den Schießbefehl gegeben hatte, war nach vierzehn Jahren im Amt nicht mehr zu halten, er musste gehen. Mit dem Machtantritt seines Nachfolgers Edward Gierek wurde das Land von einer Aufbruchsstimmung erfasst.

Zagajewski schrieb in der März-Ausgabe 1971 des „Student“, er habe im Dezember 1970 in Krakau, wo es keine Unruhen gegeben hatte, in seiner Hochschule, „Marxismus-Unterricht erteilt. Wir haben uns nicht etwa mit Platon oder Descartes beschäftigt, womit man den Dezember-Sturm hätte bequem aussitzen können, sondern mit Marx. Der Marxismus musste unter diesen Umständen die Prüfung vor den Studenten bestehen. Ist er ein probates Mittel für die Analyse der Ereignisse und Ausgangspunkt für eine Erneuerung oder ist er nur ein Ammenmärchen der Propaganda?“ Zagajewskis weiteren Ausführungen kann man entnehmen, der Marxismus taugt viel.

In der Mai-Ausgabe von 1971 ist der Zagajewski-Text „Was hat sich bei Dir verändert?“ der „Student“-Aufmacher.

„Der Prozess der Veränderungen hat begonnen. Von dieser Perspektive aus gesehen ist die soziale Ungeduld etwas Wertvolles. Sie ist die Garantie dafür, dass der Trend zur Veränderung aufrechterhalten bleibt. Einer Veränderung, die nicht emotional veranlagt sein sollte, sondern mit Bedacht und staatsbürgerlicher Verantwortung angegangen wird.“

Und weiter: „Es gibt viel zu erörtern. Neben solch grundsätzlichen Fragen, wie die führende Rolle der Partei, wie das Konzept der sozialistischen Demokratie und die Schaffung eines besseren Klimas im öffentlichen Leben (…) muss man schöpferisch über das Modell des Kommunismus und seine Umsetzung in unserem Land diskutieren. Alle bereiten sich vor auf diese große und zugleich diszipliniert geführte Diskussion.“

Die größte Sorge des Genossen Zagajewski war damals, wie man liest, dass bloß nichts der Kontrolle der Partei entgleitet. Disziplin ist alles.

Noch im April 1974, gut ein Jahr vor seinem Bruch mit dem System, veröffentlichte Zagajewski, ausdrücklich vorgestellt als Mitglied der kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, in der Studenten-Illustrierten „Itd.“ (deutsch „usw.“) das Gedicht „Melodie“. Es wurde interpretiert als eine verklausulierte Lobeshymne auf die angebliche Redefreiheit, die nach Giereks Machtantritt ausgebrochen sei.

„Man hat erlaubt zu reden. Das trockene Klappern der Zungen/ füllte alle Luftgefäße./ Sie flatterten schnell, quasi vorsorglich./ Mit freudiger Lebhaftigkeit die erstarrte Substanz bewegend,/ die hartnäckige Gallerte, auf deren Oberfläche/ sich seit Jahren Rinnsale gebildet haben,/ provisorische Bahnen. Verschlungen zu entfernten/ Knoten legten sie für lange Zeit jedwede/ Hoffnung auf Besserung trocken, und doch kam sie in Gang,/ die Blockaden wurden schnell durchrieben, (…).“

So viel Zuneigung und Loyalität Zagajewskis, Barańczaks, Kornhausers und der anderen Partei-Poeten der Neuen Welle wurde belohnt. Im Jahr 1971 bewilligte die Partei Geld und Papier (auch Zeitungspapier war im Kommunismus ein knappes Gut) für die Zeitschrift „Nowy Wyraz“ („Neuer Ausdruck“), von nun an eine Tribüne der Warschauer Neue-Welle-Gruppe. Die Krakauer Mitwirkenden um Zagajewski und Kornhauser bekamen im Jahr darauf eine ständige Beilage zur Zeitschrift „Student“ mit dem Titel „Młoda Kultura“ („Junge Kultur“).

Vom roten Glauben abgefallen

Zu der Zeit gerade einmal um die 25 Jahre alt, konnten sich die marxistischen Jungpoeten wichtig fühlen. Sie wurden hofiert, gedruckt, finanziell anständig honoriert und sogar mit knappen Konsumgütern, die man fast auschließlich auf staatliche Zuteilung bekam (Farbfernsehern, dem Kleinwagen Polski Fiat 126p, Neubauwohnungen) bedacht. Manch einer richtete sich in diesem goldenen Käfig dauerhaft häuslich ein, besang im Gegenzug in Poesie und Prosa seine Ketten.

Einige, wie Barańczak, Zagajewski, Kornhauser fielen Mitte der Siebzigerjahre vom kommunistischen Glauben ab. Jung, unerfahren, politisch naiv, hatten sie auf den Marxismus vertraut und darauf, der Kommunismus in Polen werde unter Parteichef Edward Gierek demokratischer, menschenfreundlicher, bunter, weniger bürokratisch, ökonomisch leistungsfähiger.

Gierek hatte Władysław Gomułka beerbt, dem im Oktober 1956 Hunderttausende zugejubelt hatten, in der Hoffnung er werde einen „polnischen Weg zum Sozialismus einschlagen“. Mit der Zeit verwandelte sich Gomułka jedoch in einen greisen, starrsinnigen, labernden Apparatschik, den im Dezember 1970 eine blutige Arbeiterrevolte zum Sturz brachte.

Gierek trat sein Amt im Dezember 1970 an, direkt nach dem Arbeiteraufstand in den Küstenstädten. Dem bisherigen oberschlesischen Parteifürsten eilte der Ruf eines „Machers“ und Pragmatikers voraus. Gierek nährte die Hoffnungen auf Reformen und mehr Wohlstand gewaltig, und bekam mit diesen Verheißungen die politisch explosive Lage im Land in den Griff.

Umso gewaltiger war einige Jahre später die Enttäuschung, als der dünne Zuckerguss der mit Westkrediten finanzierten neuen Prosperität wegschmolz und das ganze Elend des Systems wieder zum Vorschein kam: die polizeilich überwachte Bevormundung, gepaart mit katastrophalen Versorgungsengpässen.

Die offensichtliche Nicht-Reformierbarkeit des Kommunismus war zugleich eine Bankrotterklärung seiner theoretischen Grundlage, des Marxismus. Er war kein „probates Mittel für die Analyse der Ereignisse und Ausgangspunkt für eine Erneuerung“ mehr, wie ihn der Marxismus-Dozent Zagajewski noch im März 1971, zu Beginn der Gierek-Zeit, gepriesen hatte.

Inzwischen gab es nichts mehr zum Preisen. Zagajewski sah das ein und zog daraus die Konsequenzen. Zwischen Ende 1975, als er den Verfassungs-Protestbrief unterschrieb und dem Frühjahr 1979, als er als DAAD-Stipendiat nach Westberlin gehen durfte, betätigte er sich im Krakauer Dissidentenmilieu mit dem Eifer eines zum Antikommunismus frischbekehrten Neophyten.

Über die politischen Gedichte des jungen Zagajewski und seiner Freunde hatte in jener Zeit der spätere Literaturnobelpreisträger von 1980, Czesław Miłosz aus dem amerikanischen Exil einen herben Verriss geschrieben. Er verlangte, dass sie auf „metaphysische Distanz“ zur Wirklichkeit gehen sollten. Das sei die Vorbedingung für gute Poesie.

Flaneur der Gedanken

Der Tadel wirkte. Der gescheiterte Marxist Zagajewski ließ sich jedoch nicht in reine Mystik, in endlose Betrachtungen vom Sinn des Seins locken. Er fand seine eigene Poetik auf der Suche nach kleinen Offenbarungen, Geistesblitzen, Augenblicksideen bei der Betrachtung irgendeines Details des Alltags, etwa wenn er das Quietschen einer Straßenbahn hörte. „Die Blätter der Pappeln zittern./ Nur der Wind ist reglos.“ Das gefiel dem Publikum und entzückte die Kritik.

In Westberlin lernte Zagajewski ein anderes Leben kennen und wollte es von nun an nicht missen. Dort nahm er die Pose des melancholischen Flaneurs der Gedanken an, in der er sich am meisten gefiel.

„Ich kann mich gut daran erinnern, wie sehr mir das Fieber des oppositionellen Lebensstils in den ersten Wochen und Monaten in Berlin gefehlt hat. Ich habe das intensive Leben der Opposition nicht deswegen hinter mir gelassen, weil ich mich in ihm nicht wohlgefühlt hätte. Ich begann jedoch zu verstehen, dass es gut wäre, ein zurückgezogenes Leben auszuprobieren, ohne dabei das politische Engagement abzulehnen. Berlin wurde zu einem wichtigen Ort für meine Weiterentwicklung, ich war damals noch jung und ungeformt. Und es war eben Berlin, das mir dabei half, die Form für meine Zurückgezogenheit herauszufinden.“

Im entspannten, bequemen westlichen Wohlstandsdasein bestens angekommen, ganz auf das Schreiben von Gedichten und Essays konzentriert, betrachtete Zagajewski aus der Ferne den ersten, historischen Besuch des polnischen Papstes im Juni 1979 in seiner Heimat, desgleichen die Streiklawine und die Entstehung der Solidarność im Spätherbst 1980.

Und so sollte es die folgenden zwanzig Jahre weitergehen. Ganz auf sich bezogen, würdigte Zagajewski nur ab und zu das dramatische Geschehen in Polen eines flüchtigen, hinnehmenden Blickes aus seinen lauschigen Dichterlogen in Paris oder in Amerika.

Vorher aber ging der ohnehin bereits verlängerte Westberliner Stipendienaufenthalt im September 1981 zu Ende. Zagajewski kehrte nach Krakau zurück, tauchte jedoch nur ungern ein in die heftige politische Aufgeregtheit der letzten Wochen vor der unerwarteten Verkündung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981. Die Grenzen wurden geschlossen. Der für wenige Monate geplante Zwischenstopp im tristgrauen kommunistischen Polen verlängerte sich nun auf mehr als ein Jahr.

Kein verfolgter Dichter, doch ein Emigrant

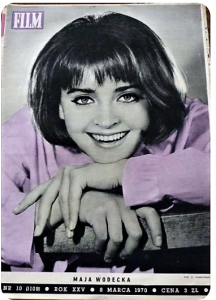

Für Zagajewski war das eine Ewigkeit. Er hatte es eilig. Denn einige Zeit zuvor hatte sich eine gegenseitige Sympathie aus der Jugendzeit in ein voneinander Entzücktsein verwandelt. Die hübsche, talentierte Geigenspielerin Maja Wodecka und der junge Marxist Zagajewski waren sich Mitte der Sechzigerjahre beim Psychologiestudium an der Jagiellonen Universität schon einmal begegnet, hatten sich jedoch bald wieder aus den Augen verloren.

Ein Starregisseur jener Zeit, Janusz Morgenstern, entdeckte die Schönheit zufällig und besetzte sie 1967 in einer kleinen Nebenrolle in seinem Spielfilm „Jowita“. Weitere Filme folgten. Wodecka, ein geborenes schauspielerisches Talent, begeisterte Kritiker und Publikum.

Sie wollte jedoch die große Karriere, die ihr bevorstand gegen eine noch größere in Frankreich eintauschen, und scheiterte. Von ihrem französischen Ehemann geschieden, die Tochter alleine erziehend, versuchte sie sich in Paris als Chefin einer kleinen Import-Export-Firma, später als Psychotherapeutin.

Ende 1982 ließen die Behörden Zagajewski ziehen. Er war kein verfolgter Dichter, doch ein Emigrant. Nach Paris ging er Maja Wodeckas wegen. Geheiratet haben sie erst 1990. Dass er auf diese Weise auch der freudlosen Betrübtheit des Daseins im Kommunismus entkommen war, spielte für ihn eine erhebliche Rolle.

Zagajewski fand Arbeit an Universitäten. Es gelang ihm die eigene Sprache in der Ferne lebendig zu halten und Aufmerksamkeit zu wecken für Gedichte, die nur in Übersetzungen erschienen und Erfahrungen ausdrückten, die die Bewohner der Gastländer oft nicht kannten. Er erreichte auf diese Weise einen weitgehend stillen, stabilen Ruhm und wurde bis zuletzt, von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, geradezu überhäuft mit Dichterpreisen.

Die Stille um Zagajewski zerbarst für eine Weile im September 2001, kurz nach dem Terrorangriff auf die Twin Towers in New York. Ein Redakteur des legendären Kulturmagazins „The New Yorker“ stieß auf sein damals unbekanntes Gedicht „Versuch’s, die verstümmelte Welt zu besingen“. Es beschloss die viel beachtete 9/11-Sonderausgabe des Magazins.

„(…) und die Blätter wirbeln um die Narben der Erde/ besinge die verstümmelte Welt/ und die graue Feder, die die Drossel verlor“. Das Gedicht ging um die Welt, als eine lyrische Antwort auf die Katastrophe und zugleich als ein poetischer Aufruf, auch eine verstümmelte Welt zu besingen.

Festigkeit und Verblendung

Zagajewski kehrte erst 2002 aus seinem Exil nach Kraków zurück. Vorher unterrichtete er eine Weile „Creative Writing“ in Houston. Die eigene Erfahrung als dichtender Marxismus-Dozent im kommunistischen Polen vor Augen, gab er seinen Studenten immer wieder den Rat, bloß keine politischen, dafür gute Gedichte zu schreiben.

Dass er sich letztendlich an seine eigene Empfehlung nicht hielt, betrübte viele Bewunderer seines Talents, als sie im Januar 2016 in der „Gazeta Wyborcza“ sein Agitprop-Kampfgedicht „Einige Ratschläge an die neue Regierung“ sahen.

Zagajewskis Unverbrüchlichkeit im Kampf gegen „das Regime“ trieb bisweilen seltsame Blüten. Mit dem Mut eines gut Betuchten, der er inzwischen geworden war, trat Zagajewski im August 2020, unter Protest, aus dem Verband der Polnischen Schriftsteller aus.

Die Verbandsleitung hatte in seinen Augen „die Unverfrorenheit“ gehabt einen Zuschuss des „Regime-Kulturministeriums“ anzunehmen, um einige Buchtitel drucken lassen zu können. Es handelte sich, wie es seitens des Verbandes hieß, um ansprechende Gedichte und Prosa von weniger bekannten Autoren, die keine Verleger fanden und teilweise materielle Not litten.

Der Ästhet und Feingeist stürzte sich auch immer wieder in Interviews mit dem rhetorischen Furor eines Kampfhahnes auf Jarosław Kaczyński. Er fand ihn „abstoßend“, „widerwärtig“, „unerträglich“ u.s.w.

Zagajewskis Lust dem ungeliebten Politiker unbedingt zuzusetzen gipfelte im Februar 2017 in einem offenen Brief an den Krakauer Erzbischof. Er möge dafür sorgen, dass Jarosław Kaczyński nicht mehr das Grab seines tödlich verunglückten Zwillingsbruders in der Kathedrale auf dem Wawelhügel aufsuchen darf. Das sei nämlich „politischer Missbrauch“.

Von uns gegangen ist, so gesehen, ein geistreicher Poet und ein scharfsinniger Essayist, der politisch auf Festigkeit schwor und der Verblendung zum Opfer fiel.

© RdP