Wenn Polen sich das Leben nehmen

Wie gehen Gesellschaft und Kirche heute mit Suiziden um.

Ich will keinen Alarm auslösen, aber die Situation ist nicht gut. Die Zahl der Selbstmorde unter Teenagern hat sich verdoppelt, sagt Professor Adam Czabański, Soziologe und Suizidologe, stellvertretender Präsident der Polnischen Suizidgesellschaft.

Sind Selbstmorde ein echtes soziales Problem? Immerhin gibt es auf der Welt mehr Opfer von Autounfällen als von Suiziden.

In Polen ist die Zahl der Selbstmorde definitiv höher als die der anderen gewaltsamen Todesfälle. Jedes Jahr nehmen sich bei uns etwa 5.200 Menschen das Leben, während es 2.300 bis 2.400 Opfer von Verkehrsunfällen und etwas mehr als 600 Opfer von Tötungsdelikten gibt.

Das Problem lässt sich jedoch nicht anhand trockener Zahlen beurteilen. Hinter jedem Todesfall steht das Drama eines Menschen, der sich das Leben genommen hat, aber auch das seiner Angehörigen und Freunde. Studien haben gezeigt, dass statistisch gesehen etwa zwanzig Personen unter dem Selbstmord eines Angehörigen oder Freundes leiden, d. h. ein Selbstmord verursacht im Durchschnitt bei zwanzig Menschen das Problem, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.

Auch nach einem Tötungsdelikt ist die Zahl der Leidtragenden nicht gering.

Aber bei einem Selbstmord gibt es auch andere, akutere Trauermechanismen. Sie werden von Fragen geplagt: Warum hat er es getan? War es nicht meine Schuld? Haben meine Worte, Gesten, Vorwürfe dazu beigetragen? Viele Menschen haben deswegen starke Schuldgefühle.

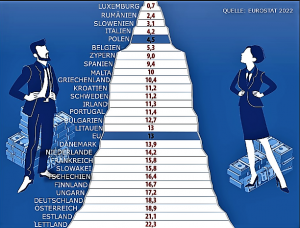

Polen liegt bei der Selbstmordrate im europäischen Vergleich im Mittelfeld. Hat sich die Lage gebessert?

Es ist besser geworden als noch vor zehn Jahren. Seit etwa 2012 ist die Zahl der Selbstmorde zurückgegangen, damals hatten wir sogar mehr als 6.300 Suizide . Genau gesagt: 2020 gab es in Polen 5.156 Selbstmorde, 2022 – 5.201 und 2022 – 5.801.

Pro 100.000 Einwohner liegt Polen mit 11,1 Suiziden weltweit auf Platz 16. Vor uns befinden sich u. a. die traurigen Rekordhalter Südkorea mit 24,6, Litauen mit 21,6 und Slowenien mit 16,5, hinter uns, auf Platz 24., Deutschland mit 9,7 Fällen.

Die Selbstmordrate hängt in Polen stark mit der wirtschaftlichen Lage zusammen, vor allem mit der Arbeitslosenquote. Im Jahr 2012 betrug sie 13,4 Prozent. Jetzt, im April 2023, liegt sie bei 5,4 Prozent, und das trotz der enormen Zuwanderung ukrainischer Flüchtlinge, von denen Polen dauerhaft knapp zwei Millionen aufgenommen hat.

Die Arbeitslosigkeit wirkt sich dramatisch vor allem auf Männer mittleren Alters aus. Das ist ein weltweites Phänomen. Überall begehen Männer häufiger Selbstmord als Frauen, der Unterschied ist aber nicht so gravierend wie in Polen. In Westeuropa sind es dreimal so viele, in muslimischen Ländern – eineinhalbmal Mal so viele Männer wie Frauen. In Polen hingegen – mehr als sechsmal so viele!

Kennen wir die Ursachen?

Zweifellos hat die Arbeitslosigkeit oder die drohende Arbeitslosigkeit einen großen Einfluss darauf. Männer mittleren Alters sehen ihre soziale Rolle noch immer traditionell. Der Mann soll der Haupternährer, der Familienvater sein, der eine materielle und schützende Funktion ausübt. Wenn er das nicht kann, fühlt er sich gedemütigt und nutzlos. Bei jungen Männern ist bereits ein deutlicher Wandel in der Einstellung zu dieser Familienrolle zu beobachten. Sie beteiligen sich stärker an der Kindererziehung, an der Pflege der Kinder. Eine echte Bindung zu ihren Kindern ist für moderne Männer in Polen ein Lebensretter. Ein weiteres Phänomen ist der Selbstmord älterer Menschen. Ein Fünftel der Selbstmorde in unserem Land begehen Senioren.

Ist das ein globaler Trend oder eine polnische Eigenart?

Universell. Er ist in den alternden westlichen Gesellschaften deutlich zu erkennen. Im Vereinigten Königreich gab es bereits vor der Pandemie umfangreiche Untersuchungen zum Phänomen der Einsamkeit als etwas, das es objektiv gibt, und der Einsamkeit als dem Gefühl, allein zu sein. Es stellte sich heraus, dass mehrere Millionen ältere Menschen ihren Haushalt allein führen und oft sehr einsam sind. Etwa 200.000 von ihnen haben im letzten Monat mit keiner anderen Person gesprochen. Das zeigt das Ausmaß des Problems, das auch in Polen vorhanden ist.

Welche Auswirkungen hatte die COVID-19-Pandemie auf die Selbstmorde?

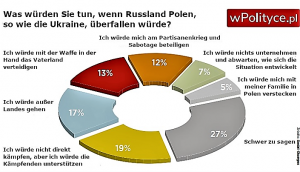

Die Situation erinnerte damals ein wenig an Kriegszustände. Die rasche Abfolge von ungewöhnlichen Ereignissen konnte von anderen, insbesondere persönlichen Problemen ablenken. Jeder erlebte Zwänge, war verängstigt, wir bildeten sogar eine Gemeinschaft in dieser Angst. Während des Krieges stabilisiert sich die Selbstmordrate und nimmt sogar ab, was damit zusammenhängt, dass viel passiert, der Gemeinschaftssinn funktioniert, der Überlebenswille stark ist, das Leben einen höheren Wert hat. Wenn der Krieg zu Ende ist, steigt die Zahl der Selbstmorde.

In Polen hat sich die Zahl der Selbstmorde stabilisiert, aber das betrifft nicht die jüngste Generation, die am stärksten von der Pandemie betroffen zu sein scheint.

Wie soll man das verstehen?

Ich will keinen Alarm auslösen, aber die Situation ist nicht gut. Die Zahl der Selbstmorde unter Teenagern hat sich verdoppelt. Das sind für ein Land mit gut 38 Millionen Einwohnern immer noch keine großen Zahlen, jährlich etwa einhundert junge Menschen unter 18 Jahren, aber der hundertprozentige Anstieg bereitet ernsthaft Sorgen.

Das absolute Drama sind die Selbstmorde von Kindern bis zu 12 Jahren. Früher gab es 1 bis 2 solcher Selbstmorde pro Jahr, heute sind es 3 bis 4. Die Dunkelziffer der Selbstmordversuche ist viel höher. Fachleute schätzen, dass auf jeden Selbstmord eines Teenagers etwa einhundert Selbstmordversuche kommen.

In einem Teil der Fälle sind die Gründe für den Selbstmordversuch unbekannt. Nur einzelne Selbstmörder hinterlassen Abschiedsbriefe. Inwieweit ist es möglich, die Gründe zu erfahren?

Es ist unmöglich, sie in Prozentzahlen anzugeben. In den Polizeiberichten wird als Hauptgrund angegeben, was die Leute aus der unmittelbaren Umgebung des Selbstmörders denken: Missverständnisse in der Familie, die Untreue der Ehefrau, Probleme in der Schule, der Verlust des Arbeitsplatzes.

Jedes Mal ist die Kombination der Umstände, die dazu beigetragen haben könnten anders. Wenn man die Geschichte eines bestimmten Falles untersucht, stellt sich heraus, dass jemand nicht nur seinen Arbeitsplatz verloren hat, sondern dass er dort etwas Hässliches zu hören bekommen hat, dass jemand ihn betrogen hat usw., usf. Oft sind die Gründe völlig unbekannt. Für diejenigen, die dem Selbstmörder nahestehen, ist es ein großer Schmerz, eine völlige Überraschung. Er ging in den Wald und erhängte sich. Warum hast du das getan? Das ist die Grundfrage bei den Angehörigen.

Und die Abschiedsbriefe?

Abschiedsbriefe sind mit Vorsicht zu genießen. Nicht selten sind sie aggressiv im Ton und weisen die Schuld ganz konkret zu. Diejenigen, die sie finden, Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, die als erste am Ort des Geschehens eintreffen, stehen vor dem Dilemma, ob sie sie der Familie geben sollen. Wenn auf jemanden konkret hingewiesen wird: „Du bist schuld“, wird der Betroffene sein Leben lang Schuldgefühle haben, und das kann wiederum auf dramatische Weise enden. Dabei muss es gar nicht an ihm gelegen haben.

Welche Anzeichen sprechen für einen bevorstehenden Selbstmord?

Die meisten von uns haben nicht einmal ein elementares Wissen über dieses Thema. Dabei gibt es, wie gesagt, nur selten einen Grund für einen Selbstmordversuch. Meistens handelt es sich um eine Reihe von Ereignissen, die in der Umgebung oder in der Psyche des Menschen selbst stattfinden. Ihr Auftreten führt dazu, dass eine Person nicht mehr leben will.

Die Mutter einer meiner Patientinnen, das Mädchen hatte versucht, sich das Leben zu nehmen, fand nichts dabei, dass ihre Tochter selbst an heißen Tagen in einem langärmeligen Sweatshirt herumlief. Die Frau war davon überzeugt, dass es sich um eine Modeerscheinung handelte, sodass sie fast in Ohnmacht fiel, als sie im Krankenhaus das Ausmaß der Selbstverletzungen an den Armen ihres Kindes sah.

Ein ähnlicher Mechanismus wirkt bei Ehefrauen, die es als normal ansehen, dass der Ehemann unter der Woche viel arbeitet und am Wochenende „faulenzt“ und viel Alkohol trinkt. Der Mann in unserer Kultur zeigt keine Schwächen. Er ist dazu da, die Familie zu beschützen, das nötige Geld für eine Wohnung, ein Auto, einen Urlaub unter Palmen zu verdienen. Dass er innerlich höllisch unter Druck steht, ausgebrannt ist, das wird er niemandem sagen. Daraus ergeben sich die Sucht, die Depression und schließlich der Schritt in den Selbstmord.

Und wenn man Symptome bemerkt, die für einen bevorstehenden Suizid sprechen?

Das oberste Gebot in einer Krisensituation lautet: Lass einen Menschen in Not nicht allein, egal ob es sich um einen Bekannten, einen Arbeitskollegen, einen Ehepartner oder ein Kind handelt.

Aber wie bringen wir die Person dazu, sich zu öffnen, sich uns anzuvertrauen, mit uns reden zu wollen?

Optimal wäre es, sofort einen im Umgang mit Suizidgefährdeten erfahrenen Psychologen oder Psychiater einzuschalten. Das ist nicht immer möglich. Irgendwie muss man dem potenziellen Opfer den Weg zu ihnen bahnen.

Verhält sich zum Bespiel ein Kind seltsam, hat es sich verändert oder sagt, es wolle nicht mehr leben. Hat es ungewöhnliche Spuren an seinen Handgelenken und ist es wenig glaubhaft, dass sie die Katze verursacht hat. Vielleicht geht mit dem Kind etwas Besorgniserregendes vor sich? Das Wichtigste ist, solche Beobachtungen nicht zu ignorieren und nicht zu denken, dass wir schon reden werden, wenn wir die Gelegenheit dazu haben. Es ist bekannt, dass es schwierig ist, über Selbstmordversuche und Selbstverletzungen zu sprechen.

Wenn man von einem nahestehenden Menschen erfährt, dass er sich das Leben nehmen will, weiß man im ersten Moment nicht, was man sagen und tun soll.

Solche Informationen dürfen auf keinen Fall ignoriert werden. Man darf keine Nervosität zeigen und sollte einen Ort suchen, an dem man in Ruhe reden kann. Nehmen Sie sich Zeit, denn ein solches Gespräch wird nicht kurz sein. Lassen Sie den anderen reden. Manche Menschen erzählen sofort, was mit ihnen los ist, andere brauchen viel Zeit, um über Schwierigkeiten, Kämpfe, Traurigkeit und Leid zu sprechen. Wenden Sie die Methode „vom Allgemeinen zum Speziellen“ an. Fragen Sie zunächst, wie sich die Person fühlt, wie lange sie schon Selbstmordgedanken hat und was passiert ist, dass sie diesen Gedanken hegt. Fragen Sie, ob die Person schon einmal versucht hat, sich das Leben zu nehmen, und wenn ja, was sie dann getan hat.

Die nächste Frage ist sehr wichtig: Wie kann ich helfen? Unterschätzen Sie diese Fragen nicht, denn man kann so einen Hinweis darauf bekommen, in welche Richtung man gehen soll. Weniger reden, mehr zuhören. Nicht unterbrechen, nicht urteilen, nicht kritisieren, keine Selbstmordabsichten leugnen. Keine Predigten halten und die Person vor allem nicht unbeaufsichtigt lassen. Sagen Sie auch nicht: „alles wird gut“ oder „übertreibe nicht“, „hör auf, dich zu beklagen“ oder „Kopf hoch”. Solches Gerede blockiert nur und verstärkt das Gefühl der Einsamkeit, des Unverständnisses und der Isolation. Versichern Sie, dass die Krise gelöst werden kann, aber versprechen Sie nicht, ein Geheimnis zu bewahren.

Die Kirche hat in letzter Zeit ihre Einstellung zum Selbstmord geändert. Die Zeiten, in denen Selbstmördern ein katholisches Begräbnis verweigert wurde, liegen aber gar nicht sehr weit zurück.

Dieser Wandel ist seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil zu beobachten. Gleichzeitig kann von einer veränderten Bewertung des Phänomens durch die katholische Kirche keine Rede sein. Kein Wunder: Es ist verheerend für die sozialen Bindungen, für die Gesellschaft, objektiv ist es das Böse.

Was wir jedoch erlebt haben, ist eine Revolution in der Art und Weise, wie die Kirche mit Menschen umgeht, die sich das Leben genommen haben. Die Fortschritte der Wissenschaft, insbesondere in der Psychologie und in der Psychiatrie, wurden berücksichtigt, die eindeutig zeigen, dass viele Menschen, die sich selbst Schaden zufügen, oft nicht vollständig erkennen, was mit ihnen geschieht.

Sie stehen also unter Einfluss von Alkohol, psychoaktiven Substanzen, Drogen?

Generell gilt: Sie haben die Situation, in der sie sich befinden, nicht unter Kontrolle. Ein erheblicher Teil von ihnen leidet an psychischen Störungen: Depressionen, Schizophrenie, bipolaren affektiven Störungen, Demenzerkrankungen. Das muss man unbedingt berücksichtigen.

Es gibt viele unbeantwortete Fragen, was konkret im Kopf eines Selbstmörders vorgegangen ist. Ein Mann, der allein lebte, mit dem es fast keinen Kontakt gab, hat sich das Leben genommen. Hat er das durchdacht oder war es eine Kurzschlusshandlung? Fühlte er sich an die Wand gedrängt, glaubte er keine andere Wahl gehabt zu haben? Dabei gibt es immer eine Wahl, eine Lösung. Selbstmord ist die schlechteste aller Möglichkeiten. Diese Menschen sehen das nicht, sie sind gelähmt aufgrund ihrer Situation, durch ihr Versagen, durch ihre Misserfolge, die sich oft im Laufe der Zeit angesammelt haben.

Die Kirche hat sich dem Thema auf eine neue Weise genähert, mit einer Reflexion über das Bewusstsein des Selbstmörders. Ein Pfarrer kann jedoch immer noch eine Bestattung auf geweihtem Boden verweigern, wenn er weiß, dass der Selbstmörder ein militanter Atheist, ein Satanist war oder einer okkulten Gruppe angehörte.

Und kommt so etwas vor?

Ja, das kommt vor. Aber wenn der Priester feststellt, dass die Person ein Gemeindemitglied war, dass sie immer wieder die Messe besuchte, die Sakramente empfing, dann gibt es keine Einwände gegen eine solche Beerdigung. Und das ist in der Regel auch der Fall.

Amerikanische Studien zeigen, dass Menschen die sich zum Glauben bekennen, viel seltener Selbstmord begehen als Atheisten oder Suchende. Wir können davon ausgehen, dass es sich bei den meisten Selbstmördern in Polen um getaufte Menschen handelt, die sich generell als Gläubige bezeichnen. Ich vermute jedoch, dass sie sich in den meisten Fällen vom Glauben und dem, wie man ihn praktiziert, abgewendet haben. Es gibt jedoch keine Untersuchungen zu diesem Thema.

Es gibt Selbstmorde unter Priestern. Das ist ein absolutes Drama.

Es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die wie andere auch Schwächen haben und fallen, die vielleicht Probleme mit dem Alkohol haben, Probleme, die aus der Einsamkeit resultieren, aus der kritischen Haltung der Gläubigen, aus der fehlenden Akzeptanz für ihr Handeln. Es erfordert eine Menge Widerstandskraft, um damit fertig zu werden. Aus Gesprächen mit Priestern geht hervor, dass die alljährlichen seelsorgerischen Hausbesuche nach Neujahr nicht mehr wie früher zu angenehmen Gesprächen führen. Oft werden Anschuldigungen gegen Priester und die Kirche erhoben. Die Geistlichen sind keine Menschen vom Mars. Sie kommen aus der Gesellschaft, und daher sind deren Zustand, Probleme und Gefühle auch die ihren.

In dem von Pater Andrzej Pryba mitverfassten Buch „Selbstmord aus katholischer Sicht” schreiben Sie viel über die Rolle, die Seelsorger bei der Verhinderung von Selbstmorden spielen können und sogar sollten.

Unserer Meinung nach können Priester, Ordensleute und Nonnen in dieser Hinsicht sehr viel Gutes tun. Es geht nicht darum, dass sie zu selbst ernannten Psychologen oder Psychiatern werden. Wir haben diese Fachleute.

Die Situation ist für den Klerus sehr schwierig, denn ein Mensch, der sich das Leben nehmen will, spricht meist im Beichtstuhl darüber. Und dort gilt das Beichtgeheimnis. Es gibt keine Ausnahmen von dieser Regel. Der Beichtende weiß das. Das Beichtgeheimnis ist eine Garantie dafür, dass niemand von seinem Vorhaben erfährt.

Aber nichts hindert den Priester daran zu sagen: Ich werde dir deine Beichte abnehmen, aber bitte bleib danach und wir werden reden. Dann gibt es die Möglichkeit zur Weitergabe einer hilfreichen Telefonnummer oder zum Hinweis, dass man einen Psychologen aufsuchen sollte.

Ein Mensch, der in den Beichtstuhl kommt, weiß, dass Selbstmord eine schwere Sünde ist, und er kommt dennoch, um sich mit Gott zu versöhnen, obwohl er kurz darauf versuchen will, sich gegen das göttliche Recht auszusprechen. Das ist die innere Spaltung dieser Menschen.

Wie sind Ihre Prognosen? Müssen wir einen Anstieg der Zahl von Suiziden, vor allem bei Jugendlichen, befürchten?

Das kann niemand vorhersagen. Was wir tun können, ist vorbeugen. Dazu gehört vor allem die Sensibilisierung der Gesellschaft, das Aufmerksammachen auf das Problem und seine Symptome.

RdP

Das Gespräch erschien im katholischen Wochenmagazin „Niedziela” („Der Sonntag”) vom 19.02.2023.