Furor Polonicus

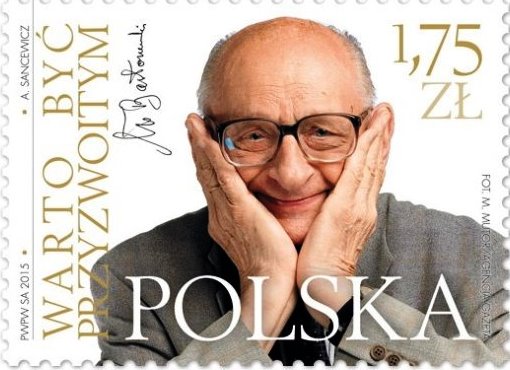

Am 24. April 2015 starb Władysław Bartoszewski.

Niemand ist so vortrefflich, dass kein Makel an ihm wäre. Władysław Bartoszewski wird in allen Nachrufen in Deutschland als ein Mann der Versöhnung und Verständigung dargestellt. Doch Bartoszewski war auch ein Mann des unerbittlichen politischen Kampfes, um ein hartes, oft sehr verletzendes Wort nicht verlegen. Er trat ein in die Geschichte als Widerstandskämpfer gegen die nazideutsche und als Oppositioneller gegen die kommunistische Tyrannei, dessen Verdienste nicht genug gewürdigt werden können. Mit ihm ist zugleich ein Parteipolitiker gestorben, der sich in den letzten Jahren seines Lebens voller Zorn und Verbissenheit mitten ins Gewirr der politischen Konfrontation in Polen stürzte. Er konnte hart austeilen, schrie aber Zeter und Mordio wenn man es ihm mit gleicher Münze zurückzahlte. Schade, dass sehr viele seiner Landsleute ihn vor allem so in Erinnerung behalten werden.

Die Enttäuschung über das einstige Idol spiegelt sich in dem Nachruf von Piotr Zaremba wider, eines sehr nachdenklichen, umsichtigen, konservativen Beobachters der polnischen politischen Szene, geschrieben für das Internetportal „wPolityce.pl“ (“inderPolitik.pl“).

„Was für eine Biografie!“

„Zum ersten Mal habe ich ihn als Gymnasialschüler 1981, während der ersten Solidarność, nicht lange vor der Verhängung des Kriegsrechts, bei einem Vortrag über die polnische Geschichte erlebt, gehalten in einem Warschauer Studentenheim. Es war eine durch und durch oppositionelle Veranstaltung. Der schnell sprechende Herr erwies sich als ein faszinierender Cicerone durch eine Welt, die mit der offiziellen Propaganda nichts zu tun hatte.

Menschen mit konservativen Überzeugungen, polnische Patrioten, die sich den besten Traditionen unserer Geschichte verpflichtet fühlen, sind heute verblüfft, wenn man sie daran erinnert, dass Bartoszewski damals einer von ihnen war. Ein halbes Jahr in Auschwitz, dann in der Heimatarmee, im Warschauer Aufstand, in Mikołajczyks Bauernpartei nach 1945, sechs Jahre in kommunistischen Kerkern, fünf Monate Internierung nach der Verhängung des Kriegsrechts in Polen am 13. Dezember 1981… Bartoszewski pflegte damals ausschließlich Umgang mit grundanständigen Menschen, die, wie er, viel Schlimmes im kommunistischen Polen hatten durchleiden müssen. Er zeichnete sich durch Zivilcourage aus. Was für eine wunderbare Biografie, und was ist aus ihr geworden!“, schreibt Zaremba.

Der symbolische Professor

Władysław Bartoszewski wurde 1922 in Warschau geboren. Der Vater war Bankdirektor. Das Abitur machte er im Juni 1939, am 1. September marschierten die Deutschen in Polen ein. Es war ihm nicht vergönnt jemals ein Hochschulstudium abzuschlieβen. Bartoszewski studierte während der deutschen Besatzung, ab 1941, Polonistik an der Warschauer Untergrunduniversität, es folgten zwei weitere Anläufe nach dem Krieg: ab 1948 und ab 1958. Der Ausbruch des Warschauer Aufstandes, die Verhaftung nach dem Krieg und zuletzt berufliche und familiäre Verpflichtungen machten jedoch einen Abschluss, geschweige denn das Schreiben einer Doktorarbeit und einer Habilitationsschrift, unmöglich.

Der Professorentitel, mit dem er meistens angesprochen und angeschrieben wurde, war ein symbolischer. Bartoszewski genoss es, vermied konsequent den Sachverhalt richtigzustellen und konnte sehr ungehalten werden, wenn andere es taten.

Dennoch, der beredte, vielbelesene, lebenserfahrene und hochintelligente „nur Abiturient“ war ein gefragter Dozent und Referent in Sachen Politik und neue Geschichte an der Katholischen Universität Lublin, an deutschen Universitäten wie München, Eichstätt und Augsburg. Zwölf Hochschulen in Polen, Deutschland, Israel und den USA haben ihm die Ehrendoktorwürde verliehen. Einige der in den 60er und 70er Jahren erschienenen Forschungen des begabten Autodidakten über das Grauen der deutschen Besatzung in Warschau würden ohnehin den Anforderungen, die an eine Doktorarbeit gestellt werden, mehr als genügen.

Keine Angst vor deutschen Offizieren

Der knapp volljährige Władek folgte dem Rat des Vaters und besorgte sich eine Anstellung beim Polnischen Roten Kreuz, einer der wenigen polnischen Institutionen, die die Deutschen nicht verboten hatten. Doch die Hoffnung, ein Ausweis des PRK würde ihn schützen, trog. Am 19. September 1940 wurde Bartoszewski während einer groβangelegten Razzia in seiner Wohnung in Warschau verhaftet. Mit einem Transport von gut eintausend Warschauer Männern landete er drei Tage später im Konzentrationslager Auschwitz, das damals, in seiner Anfangsphase, für Polen bestimmt war. Der zweite Abschnitt, Birkenau, in dem vor allem Juden, aber auch Zigeuner, Polen und Russen vergast wurden, war noch nicht gebaut.

Zweihundert Tage lang dauerte seine Haft, bis ihn das Rote Kreuz im April 1941 herausholen konnte. Es war ein sehr seltener Glücksfall, aber damals noch möglich.

Kaum wieder zu sich gekommen, engagierte sich Bartoszewski in den Strukturen des Polnischen Untergrundstaates, die der polnischen Exilregierung in London unterstanden. Geleitet von einem konspirativen „Beauftragten der Regierung für die Heimat“, stets auf der Hut vor der Gestapo, überwachten und beeinflussten sie, so gut sie konnten, im Verborgenen alle Lebensbereiche des besetzten Staates. Die konspirative Heimatarmee (AK) war keine „Partisanenbewegung“ sondern ein Teil der Staatsstruktur, eine Armee im Untergrund, die einer zivilen Kontrolle unterstand.

Bartoszewski wurde nach dem Krieg nicht müde, das Wissen und die Erinnerung an dieses damals im besetzten Europa einmalige Gefüge zu pflegen. Die Feststellung „Polen hatte keine Widerstandsbewegung, sondern einen Staat im Untergrund“, war ihm extrem wichtig. Die Kommunisten, die im Nachhinein der legalen Exilregierung jede Legitimation absprechen wollten, hassten ihn dafür.

Er engagierte sich im Propagandawesen des Untergrunds und war zugleich, ab September 1942, im Untergrund-„Innendepartement“ stellvertretender Leiter des Judenreferates und Mitglied des konspirativen, ehrenamtlichen Rates für Judenhilfe (Deckname „Zegota“), in dem sich viele gutwillige Menschen engagierten. Falsche Papiere wurden besorgt, jüdische Kleinkinder in Klöstern untergebracht, Netzwerke der Rettung organisiert, Informationen über den Massenmord an den Juden gesammelt und nach London weitergeleitet, wo die polnische Exilregierung die Alliierten für das Problem zu interessieren versuchte. Auf die Hilfe für Juden stand im besetzten Polen, anders als etwa im okkupierten Frankreich, Holland oder Dänemark, die sofortige Todesstrafe für die Retter und diejenigen, die gerettet werden sollten.

Deswegen rieben sich viele an der Weichsel die Augen, als sie plötzlich in einem Interview für „Die Welt“ im Februar 2011 Bartoszewskis Worte lasen: „Wenn jemand Angst hatte, dann nicht vor den Deutschen. Wenn ein Offizier mich auf der Straße sah und nicht den Befehl hatte, mich festzunehmen, musste ich nichts fürchten. Aber der polnische Nachbar, der bemerkte, dass ich mehr Brot kaufte als üblich, vor dem musste ich Angst haben“.

Schweigen in Israel

Die Organisation zur Rettung von Juden galt als einzigartig im gesamten deutsch-besetzten Europa. 1965 zeichnete die Jerusalemer Holocaust- Gedenkstätte Yad Vashem Bartoszewski mit der Medaille „Gerechter unter den Völkern“ aus. 1991 erhielt er zum Dank die Ehrenbürgerschaft Israels, wo er viele Freunde und Bewunderer hatte.

Umso mehr war man in Polen bestürzt, als Bartoszewski im Juni 2002, als polnischer Auβenminister, eine vielbeachtete Rede im israelischen Parlament hielt, ihm aber seitens etlicher Abgeordneter, mit Knesset-Vizepräsident Reuven Rivlin an der Spitze, blanker Hass entgegenschlug. Der kuriose Kernsatz in der Erwiderung Rivlins lautete: „Allein die Tatsache, dass ein Land sich unter fremder Besatzung im Zweiten Weltkrieg befand, befreit dieses Land nicht von der Verantwortung für alles, was auf seinem Territorium passierte.“

Stumm saβ Bartoszewski, ansonsten ein ungezügelter Polterer und ein Vulkan der Rhetorik, da und hörte sich an, dass die Polen dieselbe Schuld am Holocaust trifft wie die Deutschen. Wer war mehr berufen als er, würdig und besonnen auf solche Verleumdungen zu reagieren, wenigstens den Saal zu verlassen? Rivlin, 1939 in Palästina geboren, ist seit Juli 2014 israelischer Staatspräsident.

Lob für Deutschland

Beachtlich sind auch Bartoszewskis Leistungen auf dem Gebiet der Verständigung mit Deutschland, zu dem er bereits in den 80er Jahren enge Kontakte knüpfte. Als 1995 Bundeskanzler Kohl Polens damaligen Staatspräsidenten Lech Wałęsa nicht zum 50. Jahrestag des Kriegsendes nach Berlin einladen wollte, und die FAZ auf der ersten Seite höhnte: „Polen will fünfte Groβmacht sein“, sprach Bartoszewski wenige Tage vor dem 8. Mai vor dem Bundestag in Bonn. Das unwürdige Einladungsspektakel erwähnte er mit keinem Wort. Doch seine große Versöhnungsrede ging in die Geschichte ein.

Er wurde in Deutschland hofiert, bewundert, mit Auszeichnungen, Ehrentiteln und Stipendien geradezu überhäuft. Er nahm sie gerne an. Allein die Bosch-Stiftung unterstützte sein Buch über die deutsch-polnische Verständigung mit 132.000 D-Mark, heiβt es.

Doch musste er ausgerechnet auch noch die Stresemann-Medaille in Mainz im November 1996 entgegennehmen? Viele in Polen konnten ihr Befremden darüber nicht verbergen. Ohne auch nur ein kritisches Wort in seiner Dankesrede zu sagen, nahm Bartoszewski eine Auszeichnung an, die an einen Politiker erinnert, der als deutscher Auβenminister zwischen 1923 und 1929 den jungen polnischen Staat bekämpfte wo er nur konnte, der aus seiner tiefen Abneigung gegen Polen und seiner de facto auf die Beseitigung Polens abzielenden Revisionspolitik nie ein Hehl gemacht hat. Der Zollkrieg gegen Polen und Locarno sind in diesem Fall nicht die einzigen, aber die wichtigsten Stichworte.

„Im Sommer 2000“, erinnerte sich dieser Tage der Journalist Jedrzej Bielecki in der Zeitung „Rzeczpospolita“ („Die Republik“) vom 24. April, „habe ich erlebt, wie er als polnischer Auβenminister an den EU-Beitrittsverhandlungen teilnahm. Der EU-Erweiterungskommissar Günter Verheugen zählte mit monotoner Stimme alle damaligen polnischen Unzulänglichkeiten auf: Probleme mit der Bakterienzahl in der Milch, zu viel Staatsunterstützung für die Stahlwerke… Irgendwann unterbrach Bartoszewski Verheugen lautstark: »Ich habe Auschwitz ausgehalten, ich werde auch die Verhandlungen mit der EU aushalten!« Damit war das Aufzählen beendet.“, schreibt Bielecki.

Drei Tage später konnte man in derselben Zeitung ein Verheugen-Interview lesen, und in ihm die Feststellung: „Er hat nicht versucht die historische Schuld Deutschlands dazu zu benutzen, um auf mich Druck auszuüben“.

Tadel für Polen

Bartoszewski polterte oft. Nicht wenige in Polen machte das verlegen, sie fanden es unpassend. Manchmal war das ein Poltern auf wahrlich sehr dünnem Eis. Nicht gerade beliebt macht sich ein Auβenminister, der von Deutschland in den höchsten Tönen schwärmt („ein vorbildlicher europäischer Rechtsstaat, ein Land der Toleranz, von dem wir nur lernen können“), in der israelischen Knesset den Kopf in den Sand steckt, angesichts geradezu ungeheuerlicher Anschuldigungen , und im eigenen Parlament wutentbrannt der Opposition, die nach den EU-Beitrittsbedingungen fragt, entgegenschmettert: „Polen (im Polnischen ist Polska weiblich – Anm. RdP) ist eine hässliche Braut ohne Aussteuer, die nicht wählerisch sein kann.“ Bitter waren die Kommentare: „An so einer Braut kann sich ja jeder vergreifen“, schrieb der Publizist Rafal Ziemkiewicz.

Kurz nach Kriegsende ging Bartoszewski als Journalist zur „Gazeta Ludowa“ („Volkszeitung“). Es war das Presseorgan der einzigen noch zugelassenen Oppositionspartei, der Polnischen Bauernpartei unter der Leitung des aus London zurückgelehrten Exilpolitikers Stanisław Mikolajczyk. Die PB war damals eine groβe Volkspartei, die die Kommunisten Schritt für Schritt mit brutalsten Methoden vernichteten. Bartoszewski trat in die PB ein. Dafür wurde er im November 1946 verhaftet und erst im April 1948 entlassen. Die zweite Verhaftung erfolgte im Dezember 1949. Er kam erst im August 1954 wieder frei.

Menschen wie Bartoszewski konnten im kommunistischen Polen nur am Rande der Gesellschaft leben und arbeiten. Für einen Mann, der gerne im Mittelpunkt stand, war das kein angenehmer Zustand. Drei Jahrzehnte lang fristete er dieses Randdasein. Damals entstanden seine wertvollsten Bücher und Artikel, damals hielt er seine interessantesten Vorlesungen. Er und seinesgleichen wurden zum Symbol dafür, dass man auch in dem wie ein Krebsgeschwür alle Gewebe der Gesellschaft durchdringenden Kommunismus, der zumeist auf die niedrigsten Instinkte baute: Anpassung, Lüge, Denunziantentum, dennoch in Würde und mit Anstand leben konnte. Bartoszewski wurde bis 1989 ständig bespitzelt, abgehört, Provokationen ausgesetzt, das geht eindeutig aus den Akten der polnischen Stasi hervor.

Putins Klugheit

Und wieder fragt man sich, was einen Menschenrechtler und Demokraten, wie Bartoszewski bewog im März 2014, auf dem Höhepunkt der Krim-Krise, in der „Thüringer Allgemeinen“ ein Hohelied auf Wladimir Putin anzustimmen: „In einem Fernsehinterview habe ich gesagt, dass ich die Intelligenz von Herrn Putin schätze (…) Ich glaube an Putin, vielleicht mehr als viele andere. Ich schätze seine Klugheit und seine Berechenbarkeit. Berechenbarkeit gehört zum europäischen Denken.“

Verheugen erinnert sich in dem schon zitierten Interview: „Einmal sagte er mir: so viele Jahre lang hat man mir nicht erlaubt zu reden. Jetzt muss ich das nachholen, reden soviel ich nur kann“. Es war für ihn nicht immer von Vorteil.

Der Brückenbauer nach Auβen verwandelte sich im eigenen Land zunehmend in einen rhetorischen Rammbock, grob und ausfallend, grenzenlos von sich selbst überzeugt, bei Retourkutschen aber stets in seiner verdienst- und leidensvollen Biografie Schutz suchend.

Die Selbstblamage einer Koryphäe schmerzt

Piotr Zaremba erinnert in seinem Nachruf: „Noch 2006 hatten wir es mit einem Mann zu tun, der allgemein hohes Ansehen genoss. Die von ihm kurze Zeit später gnadenlos verunglimpften Brüder Kaczyński, die damals regierten, hatten ihn zum Chef des wissenschaftlichen Beirates des angesehenen Polnischen Instituts für Internationale Beziehungen gemacht. Von ihnen nahm er den hochdotierten Posten des Chefs des Aufsichtsrates der staatlichen Fluggesellschaft LOT an. In der linken „Gazeta Wyborcza“ („Wahlzeitung“) pries er den Dialog mit Deutschland, in der konservativen Presse lobte er die von der „Gazeta Wyborcza“ aufs Schärfste bekämpfte Aussonderung von ehemahligen Stasi-Spitzeln aus dem Staatsdienst und den von ihr ebenso verachteten traditionellen Patriotismus“.

Die radikale Wende, die sich in seinem Verhalten 2007 vollzog sucht nach Erklärungen. Plötzlich erlebte Polen einen alten Mann, der sich bedingungslos auf eine Seite der politischen Auseinandersetzung stellte, und ab dann bis zuletzt auf Parteitagen von Tusks Bürgerplattform seine politischen Gegner vor johlendem Publikum aufs Übelste beschimpfte. Sie waren für ihn „Vieh“ („bydło“), „Frustrierte“, „Perverslinge“, „Spinnner“, „Trotteldiplomaten“ „vor Hass aufgebläht“, „Nerztierzüchter“ (Anspielung auf Jarosław Kaczyńskis Katze), „Fälle für den Psychiater“…

Sogar die Kommentatorin der ansonsten Kaczyński-feindlichen „Gazeta Wyborcza“ bemerkte im Oktober 2007, dass solche Worte „Bartoszewski nicht gut zu Gesichte stünden.“

Der Kommentator der „Rzeczpospolita“ schrieb damals: „Die Worte Batroszewskis haben mir weh getan, weil die Selbstblamage einer Koryphäe schmerzt. Beleidigungen sind keine Argumente. Er lieβ seinem Unmut und seiner Wut freien Lauf. Damit beschädigte er sich selbst und das Land, dem er so lange gut gedient hatte“.

Władysław Bartoszewski starb im Alter von 93 Jahren in Warschau.

© RdP