Warschau 1927. Das Attentat auf den Zarenmörder

Pjotr Woikow war der sowjetische Gesandte in Polen.

Ein junger Russe erschoss auf dem Bahnhof in Warschau den sowjetischen Gesandten in Polen, der das Blut der russischen Zarenfamilie an seinen Händen hatte.

Jekaterinburg am 17. Juli 1918

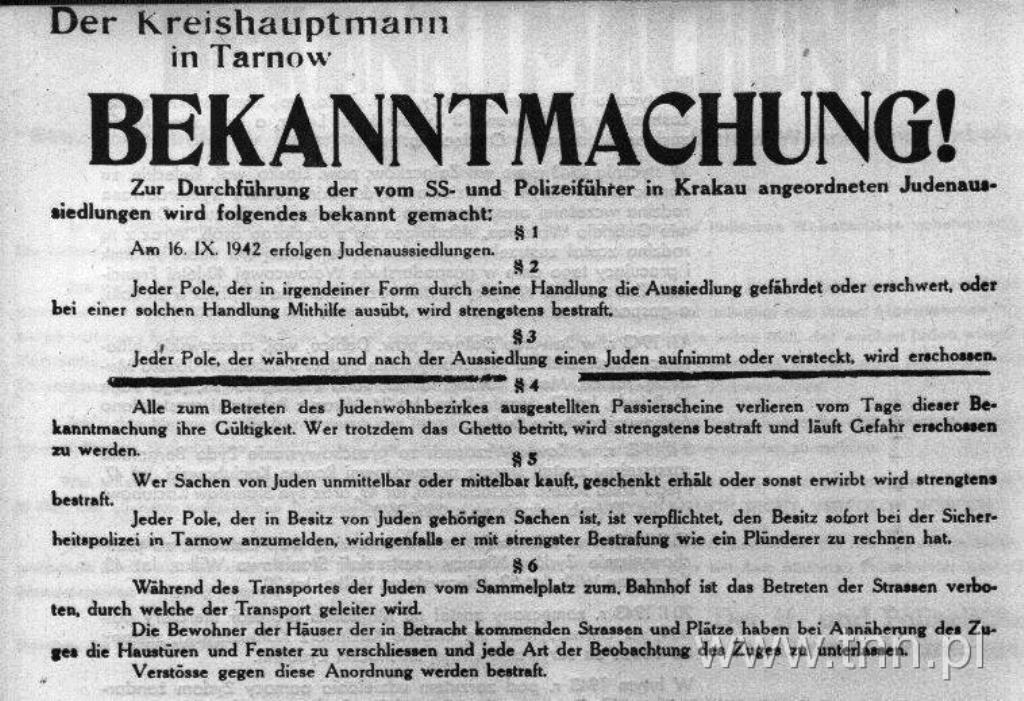

„Nikolai Alexandrowitsch, das Uraler Exekutivkomitee hat beschlossen, Sie hinzurichten“, verlas der Tschekist Jakow Jurowski hastig das Urteil, das auf einem fettigen, zerknitterten Blatt Papier stand.

Der Zar, der auf einem Stuhl saß und seinen Sohn, den vierzehnjährigen Thronfolger Alexei auf dem Schoß hatte, wurde blass. Er blickte unsicher auf die um ihn versammelte Familie. „Wie bitte, wie bitte?“, fragte er.

Er versuchte aufzustehen, aber in diesem Moment stürmten die Henker, die bis dahin im Korridor gewartet hatten, in den Keller. Der Zar verstand. In einer letzten verzweifelten Geste versuchte er, seine Frau, die neben ihm saß, zu schützen. Jurowski schoss dem wehrlosen Nikolai II. eine Kugel direkt in die Brust. Der Zar sank mit einem Ausdruck des Entsetzens auf den schmutzigen Boden. Dann zielte der Henker ein zweites Mal und schoss dem Zarensohn aus kurzer Entfernung in den Kopf.

Im Keller brach die Hölle aus. Betrunkene Tschekisten schossen wie wild auf die kaiserliche Familie und mehrere Diener. Sie stachen mit Bajonetten auf ihre Opfer ein, schlugen sie mit Gewehrkolben, traten und bespuckten sie. Der Lärm der Schüsse in dem kleinen Raum war so ohrenbetäubend, dass den Mördern fast die Trommelfelle platzten. Die vier Zarentöchter, die Prinzessinnen Olga (23 Jahre), Tatjana (21 Jahre), Maria (19 Jahre) und Anastasia (17 Jahre), hatten am meisten zu leiden. Da sie Familienschmuck in ihre Kleidung eingenäht hatten, prallten die Kugeln der Folterknechte an den verängstigten Mädchen ab, die an der Wand standen. Sie bluteten, schrien und versuchten, ihre Köpfe mit den Händen zu bedecken. Die Tschekisten stachen mit Bajonetten auf sie ein.

Auch der erste Schuss, der auf den Zarensohn Alexei abgefeuert wurde, war nicht tödlich. Jurowski stand mit einem schweren Stiefel auf dem Hals des stöhnenden, sich am Boden windenden Jungen. Er hielt die Waffe an sein Ohr und drückte ab. In einem sadistischen Rausch erschlugen die Tschekisten den geliebten Hund des Zaren mit ihren Gewehrkolben.

Nach ein paar Minuten war das Blutbad in dem kleinen Keller vorbei. Auf dem festgestampften Boden lagen die Leichen von sieben Mitgliedern der kaiserlichen Familie, des kaiserlichen Leibarztes Jewgeni Botkin und ihrer drei treuen Diener. Der Raum war erfüllt von beißenden Rauchwolken und dem Gestank von Schießpulver. Der Boden, die Wände und sogar die Decke waren mit Blut bespritzt. In diesem Moment betrat ein kleiner, dunkelhaariger Mann in einer Lederjacke den Raum. Er sah sich gleichgültig im Keller um und fragte: „Fertig?

Jurowski, der von der harten Henkersarbeit erschöpft war und kaum zum Atem kam, nickte.

Jetzt müssen wir sie loswerden“, sagte der Neuankömmling und trat gegen die Leiche, die am nächsten bei ihm lag.

Bei dem neu Eingetretenen handelte es sich um Pjotr Lasarewitsch Woikow, einen jungen bolschewistischen Kommissar, der sich im Ural bereits durch seine unglaubliche Grausamkeit gegenüber „Weißgardisten“ und Bauern „einen Namen gemacht hatte“. Bei Letzteren beschlagnahmte er erbarmungslos Nahrungsmittel und Saatgut, und verurteilte sie damit zum Hungertod. Er war ein rücksichtsloser Fanatiker, der der Partei blindlings ergeben war.

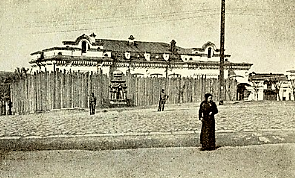

Woikow hatte das Haus des pensionierten Hauptmanns der Zarenarmee Nikolaj Ipatiew in Jekaterinburg als Ort für die Inhaftierung der Zarenfamilie ausgewählt. Das Gebäude war in den 1880er Jahren erbaut worden. Es bestand aus zwei Flügeln: der vordere, östliche Flügel war einstöckig und 30 Meter lang. Der Westflügel hingegen bestand aus zwei Stockwerken. Das Gebäude war für russische Verhältnisse sehr modern, verfügte über fließendes Wasser, Kanalisation, einen Strom- und Telefonanschluss.

Es war auch Woikow, der ein Komplott organisierte, um die Romanows zu diskreditieren. Er gab sich als weißer Offizier aus, schmuggelte Briefe an den inhaftierten Zaren und gab vor, die Flucht der Zarenfamilie organisieren zu wollen. Diese Briefe und die hoffnungsvollen Antworten der ahnungslosen kaiserlichen Familie dienten Lenin als Vorwand und Rechtfertigung für den Mord an Nikolai II. und seinen Angehörigen.

Woikows Decknamen in der Partei waren „Der Intellektuelle“ und „Chemiker“. Letzteres kam daher, dass er sich nach der Flucht aus Russland 1907, während seines Mathematik- und Physikstudiums an der Genfer Universität, auch einige Kenntnisse in Chemie angeeignet hatte. Aus diesem Grund überließ man ihm auch die Vernichtung der Leichen nach der Hinrichtung.

Woikow beschaffte 400 Pfund Schwefelsäure aus den örtlichen Apotheken, 150 Gallonen Benzin aus den Beständen der Roten Armee und eine große Menge an Kalk.

Einige Tote der kaiserlichen Familie und ihrer Diener ließ Woikow mit Säure übergießen. Andere wurden mit Benzin übergossen und verbrannt. Die Gesichter der Leichen befahl Woikow mit Gewehrkolben zu massakrieren. Die sterblichen Überreste des Zarensohns und einer seiner Schwestern wurden mit Schaufeln gevierteilt. Die beiden Schächte, in die die Leichen hineingeworfen wurden, hat man mit gelöstem Kalk geflutet.

Als die makabre Prozedur beendet war, wischte sich der junge Kommissar mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn und sagte: „Jetzt wird die Welt nie erfahren, was wir mit ihnen gemacht haben.“

Warschau am 7. Juni 1927

Pjotr Woikow hatte nichts mehr an sich von dem ausgemergelten Bolschewiken mit den brennenden Augen aus den blutigen Tagen der Revolution. Statt einer Lederjacke und Militärstiefeln trug er nun teure Anzüge und polierte Schuhe. Er hatte einen Bauch, und seine Stirn war leicht gewölbt.

Wojkow war jetzt Diplomat. Er lebte in Warschau, wo er als außerordentlicher und bevollmächtigter Gesandter der Sowjetunion tätig war. Als Vertreter der roten Großmacht glänzte er in den Salons, speiste in den besten Restaurants und verbrachte die Nächte mit schönen Schauspielerinnen. Er wurde in einer Limousine chauffiert und war Mitglied der neuen roten Elite, der Parteinomenklatura.

Der Tag versprach keine großen Sensationen. Woikow fuhr zum Hauptbahnhof, wo er, in Begleitung eines anderen Beamten der Gesandtschaft, den aus London zurückkehrenden hochrangigen sowjetischen Diplomaten Arkadi Rosenholz begrüßen sollte. Dieser war wegen Spionage aus London ausgewiesen worden.

Rosenholz musste in Warschau umsteigen; der Zug nach Moskau fuhr um 9.55 Uhr ab. Als Woikow und Rosenholz an den Stufen des Schlafwagens standen, kam ein junger Mann auf sie zu. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel auf Russisch, woraufhin der Fremde einen Revolver in der Hand hielt.

„Stirb für Russland!“, der Ruf des Attentäters vermischte sich mit dem Knall des Schusses.

Woikow, der ein tierisches Quieken ausstieß, versuchte wegzulaufen. Der junge Mann begann ihm hinterherzuschießen. Als der Diplomat sah, dass er nicht entkommen konnte, blieb er nach ein paar Schritten stehen und drehte sich um. Eine Pistole blitzte nun auch in seiner Hand auf.

Es begann eine Schießerei, die an ein Duell im Wilden Westen erinnerte. Die Männer standen sich gegenüber und schossen aufeinander. Nach einem kurzen Moment taumelte Woikow und fiel direkt in die Arme eines herbeilaufenden polnischen Polizisten.

Der Angreifer, der nicht einmal einen Kratzer abbekommen hatte, hob seinen Revolver über den Kopf und begann sich langsam vom Bahnsteig zu entfernen. Zwei Polizeibeamte stürmten auf ihn zu. Er wehrte sich nicht und ließ sich widerstandslos entwaffnen.

„Mein Name ist Boris Kowerda“, sagte er. „Ich habe es getan, um Russland und die Millionen ermordeter Menschen zu rächen.“

Sofort wurde ein Krankenwagen zum Bahnhof gerufen, der Woikow in das Jesus-Krankenhaus brachte. Es gab jedoch keine Rettung mehr. Der Sowjet-Diplomat starb um 10.40 Uhr.

Eine Obduktion durch den renommierten Gerichtsmediziner Professor Wiktor Grzywo-Dąbrowski ergab, dass der Verstorbene zwei Schusswunden aufwies.

Die erste Kugel hatte die Weichteile seiner rechten Schulter durchschlagen. Diese Wunde war harmlos. Erst die zweite Kugel, die die linke Seite seiner Brust durchschlug, führte zum Tod des Mannes. Sie zerriss beide Lappen des linken Lungenflügels und verursachte eine große Blutung in die Pleurahöhle.

Rache für Millionen

Als Boris Kowerda Woikow tötete, war er 19 Jahre alt. Bereits am 15. Juni 1927 stand er in Warschau vor Gericht. Vier renommierte Warschauer Anwälte hatten sich unentgeltlich seiner Verteidigung angenommen. Um das Verfahren zu beschleunigen, machten die polnischen Behörden von den Bestimmungen über Schnellgerichte bei schweren Straftaten gegen polnische Beamte Gebrauch. Die Urteile dieser Gerichte waren nicht anfechtbar. Die Anhörung begann um 10.45 Uhr. Als erster Zeuge wurde der Polizeimeister Marian Jasiński vernommen.

„Ich habe mehrere Schüsse gehört“, sagte der Polizist aus. „Als ich über die Gleise lief, bemerkte ich, dass die Menschen vom Bahnsteig 8-9 wegliefen. In der Mitte des Bahnsteigs waren zwei Personen, die mit Revolvern aufeinander schossen. Einer lief auf das Bahnhofsgebäude zu, der andere schoss auf ihn. Der Flüchtende gab zwei Schüsse in Richtung des Angreifers ab. Ich lief auf ihn zu und packte ihn am Arm. Er schwankte und fiel hin. Ich fragte den Verwundeten, wer er sei, aber er antwortete nur mit einem unverständlichen Wort, und sofort wurden seine Lippen blau und er wurde leichenblass.“

Danach trat Wachtmeister Konstanty Dąbrowski in den Zeugenstand. Er sagte aus: „Ich sah eine Person mit einem Revolver in der Hand, die auf den Bahnsteig fiel. Reisende in den Waggonfenstern riefen, dass sich auf dem Bahnsteig ein weiterer Schütze befinden würde. Ich bemerkte noch einen Mann auf dem Bahnsteig, der einen Revolver in der Hand hielt. Wir liefen ihm hinterher. Er blieb stehen, das Gesicht zu uns gewandt, und hielt einen Revolver in der Hand. Auf Anruf legte er ihn auf den Boden. Bei der Durchsuchung fand ich vier Revolverpatronen in seiner Hosentasche. Kowerda war völlig ruhig, als wir ihn festnahmen.“

Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Gericht die bei Kowerda sichergestellte Tatwaffe gezeigt. Es handelte sich um einen Mauser-Revolver mit sieben Schuss und einer unleserlichen Seriennummer. An diesem unseligen Tag des Attentats hatte der Mörder sechs Schüsse abgegeben. Woikow hingegen hatte mit einer Browning-Pistole mit der Seriennummer 80481 geschossen. In seiner Tasche wurden außerdem zwei volle Magazine gefunden.

Das Gericht befragte auch Kowerdas Verwandte und Freunde. Aus ihren Aussagen ging hervor, dass Woikows Mörder das Gymnasium der Russischen Gesellschaft in dem damals polnischen Wilno besucht hatte. Er war ein glühender russischer Patriot und ein angehender Journalist. Er arbeitete als Expedient in der Redaktion der Wilnaer Zeitung „Białoruskie Słowo“ („Weißrussisches Wort“) und verdiente sich nachts mit Korrekturlesen und Schriftsetzen etwas dazu. Er verdiente 170 Zloty im Monat.

Sein mageres Gehalt gab er seiner arbeitslosen, kranken Mutter. Vier Personen mussten davon leben. Er, seine Mutter und zwei minderjährige Schwestern. Die ganze Familie war von dem jungen Kowerda abhängig. Der Vater hatte sich von ihnen getrennt. Als der junge Kowerda an Scharlach und Diphtherie erkrankte und sechs Wochen lang im Krankenhaus lag, hungerte die Familie. Und ein weiteres wichtiges Merkmal des jungen Mannes: Kowerda war sehr religiös und ging regelmäßig in die orthodoxe Kirche, wo er die Kommunion empfing.

„Boris war sehr sensibel, ruhig und bescheiden“, sagte seine Mutter aus. „Er unterstützte die Familie, weil ich krank war und keine Arbeit hatte. Boris war mein Helfer und Beschützer. Er war fürsorglich gegenüber seinen Schwestern. Er war ein sehr guter Sohn. Er wollte alles in seiner Macht Stehende tun, damit seine Mutter nicht leidet. Er sorgte dafür, dass mir kein Leid zugefügt wurde.“

Der Vater des Mörders, Sofronius Kowerda, äußerte sich ebenfalls in diesem Sinne. „Er war von Kindesbeinen an sensibel“, sagte der Vater aus. „Und ich verstehe jetzt die Tragödie seiner Seele. Seine ganze Abneigung brach hervor. Als Kind war Boris Augenzeuge der bolschewistischen Barbarei geworden, die für immer ihre Spuren hinterlassen hat.“

Als die Revolution ausbrach, hielt sich die Familie Kowerda in Samara auf. Der Junge sah mit eigenen Augen die bolschewistischen Massenmorde, Plünderungen, die Schändung orthodoxer Kirchen. Die Leichen der Ermordeten wurden unter das Eis des Flusses geworfen. Die Geheimpolizei Tscheka ermordete seine Verwandten und viele seiner Freunde. Er selbst wurde als „bürgerliches Kind“ Opfer von Schikanen und Verfolgung.

Alle Bekannten Kowerdas, die vor Gericht aussagten, schilderten ihn als einen Mann mit guten Eigenschaften: bescheiden, edel, rechtschaffen. Und ein überzeugter Anti-Bolschewik. Kowerda konnte nicht hinnehmen, dass die Bolschewiki in dem von ihnen kontrollierten Gebiet Millionen von Menschen ermordeten und verfolgten, während die ganze Welt gleichgültig zusah.

„Ich kenne den Angeklagten seit 1921“, sagte Szymon Zachoronak. „Ich halte ihn für einen sehr ehrlichen und zuverlässigen Mann. Ich hielt Kowerda für einen Gegner des Kommunismus. Kowerda wies auf die Lebensumstände in Sowjetrussland hin, zeigte auf, was dort geschah, und sagte, es sei eine Abscheulichkeit. Das russische Justizsystem, die Strafen haben ihn sehr berührt.“

Der Direktor des Russischen Gymnasiums in Wilno, Leonid Bielewski, sagte: „Ich wusste, dass Kowerda in sehr schwierigen materiellen Verhältnissen lebte, dass er arbeiten musste, um seine Familie zu unterstützen. Das gesamte Lehrpersonal war gegenüber Kowerda sehr freundlich eingestellt. Er war ruhig, gehorsam, sanftmütig, konzentriert und selbstbewusst. Es gab nie Auseinandersetzungen mit Lehrern oder Kollegen. Als Direktor einer Mittelschule kann ich sagen, dass Kowerda einen sehr angenehmen Eindruck hinterlassen hat.“

Schließlich ergriff Kowerda selbst das Wort: „In Samara sah ich demoralisierte Soldaten. Ich wurde Zeuge, wie an einem Bahnhof bolschewistischer Mob den Bahnhofsvorsteher verprügelte und der Lokführer angeblich in einen Ofen geworfen wurde. Häuser wurden geplündert und Eigentum wurde geraubt. Menschen wurden verhaftet und misshandelt.

Auf dem Weg nach Polen wurde ich mehrmals von den Roten aus dem Zug geworfen. In Russland herrschte Chaos. Ich war zwar klein, aber ich erinnere mich, dass vorher Ordnung geherrscht hatte, und als es mir gelang, aus diesem „Paradies“ auszubrechen, holte ich tief Luft. Eine innere Stimme sagte mir, dass ich kämpfen müsste. Dass hier niemand etwas unternehmen wird, während sich in Russland eine Partei von blutigen Schlägern breit gemacht hat. In mir kam der Wille auf, sie zu bekämpfen. Ich begann zu überlegen, was ich tun könnte, um meinem Heimatland zu dienen.

Ich beschloss, Woikow als den Vertreter der Bande bolschewistischer Kommissare zu töten. Es tut mir sehr leid, dass ich dies auf polnischem Boden getan habe, der für mich eine zweite Heimat ist. Doch die Bolschewiki setzen auf den Terror, nicht nur in Russland, sondern auch in Polen. Indem ich Woikow tötete, wollte ich Millionen rächen.“

Kowerda sagte, dass er allein gehandelt habe, „ohne dass ihn jemand überredet hat oder mitschuldig wurde“. Er kam zwei Wochen vor dem Attentat in Warschau an und wohnte in einem gemieteten Zimmer im Haus einer alten Jüdin, Sura Fenigsztajn, der er sagte, er wolle in der Hauptstadt „Prüfungen ablegen“. Er kannte Woikows Gesicht aus der Zeitung. Aus den Zeitungen erfuhr er auch, dass der Gesandte am 7. Juni am Bahnhof sein würde.

Bei den Ermittlungen der polnischen Polizei ging es vor allem darum, herauszufinden, ob Kowerda die Wahrheit gesagt hatte. Denn es wurde vermutet, dass das Attentat das Werk einer Organisation russischer Monarchisten war. Die Polizei führte in Wilno eine Durchsuchung in Kowerdas Wohnung durch. Die Suche führte jedoch zu keinem Ergebnis. Es wurde lediglich ein verdächtiges Dokument gefunden: eine Quittung des Komitees von Großfürst Nikolai Nikolajewitsch. Kowerda hatte einen Dollar gespendet.

Die Besänftigung der Sowjets

Die Anhörung vor Gericht dauerte nur einen Tag. Obwohl alles für eine milde Bestrafung sprach, verhängte das Gericht am 15. Juni 1927 ein drakonisches Urteil. Boris Kowerda wurde zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt, die später in 15 Jahre Gefängnis umgewandelt wurde. Als das Urteil am späten Abend verlesen wurde, soll Kowerda traurig und melancholisch gelächelt haben.

„Der Mord auf polnischem Territorium“, so die Urteilsbegründung, „wurde von einem Emigranten unter Verletzung der Dankbarkeit für das Asylrecht begangen und darüber hinaus an der Person des Vertreters eines fremden Staates, d.h. unter erheblicher Schädigung des moralischen Ansehens der Republik Polen und ihrer politischen Interessen. Das erfordert eine härtere strafrechtliche Verfolgung.“ Das Urteil sollte zudem die wütenden Bolschewiken besänftigen.

Sowohl Polen als auch die Sowjets hatten ein großes Interesse daran, die Sache so schnell wie möglich zu beenden. Die Polen wollten die Beziehungen zu ihrem großen Nachbarn, mit dem sie erst vor wenigen Jahren einen heftigen Krieg beendet hatten, nicht verschlechtern.

Andererseits drohte ein längerer Prozess, unbequeme Tatsachen über die Sowjetunion sowohl in Bezug auf die Ermordung der Zarenfamilie als auch über andere bolschewistische Verbrechen ans Licht zu bringen. Die Sowjets befürchteten die Wiederholung einer Situation aus dem Prozess gegen einen anderen russischen Emigranten, Moritz Konradi, der 1923 den Sekretär der sowjetischen Delegation, Wazlaw Worowski, in Lausanne erschossen hatte. Aufgrund von Zeugenaussagen und des Vorgehens der Verteidiger verwandelte sich das Gerichtsverfahren in einen Prozess über den Bolschewismus und die Folgen der Oktoberrevolution von 1917 für Russland und Europa.

Nach Woikows Tod sandte der sowjetische Außenminister Maxim Litwinow eine äußerst harsche Note an die polnische Regierung, in der er Warschau die Verantwortung für den Mord an dem Gesandten zuschrieb. Er warf ihr vor, ihre Pflicht zum Schutz eines ausländischen Diplomaten vernachlässigt zu haben und „weiße“ russische Emigranten auf ihrem Hoheitsgebiet zu dulden. Litwinow zufolge waren die polnischen Geheimdienste an dem Attentat beteiligt.

Wütende, „spontane“ Kundgebungen mit Fäusten drohender „arbeitender Massen“ wurden von der kommunistischen Partei in den Straßen der sowjetischen Städte organisiert. Die Zeitungen waren voll mit wütenden Angriffen auf Polen, Briefen von Arbeitern und Kolchosbauern, die über den Mord schockiert waren, und in „Protest-Zusammenkünften“ gefassten Entschließungen, die eine harte Bestrafung des Täters forderten. Im Moskauer Lubjanka-Gefängnis ermordete die Geheimpolizei GPU Berichten zufolge zwanzig Geiseln aus der Elite des vorrevolutionären Russlands als Teil der Repression.

Nach dem Tod Woikows schickte Józef Piłsudski seine Visitenkarte an die sowjetische Gesandtschaft, um seine Anteilnahme auszudrücken. Und Staatspräsident Ignacy Mościcki übermittelte Stalin und anderen Mitgliedern des sowjetischen Politbüros sein Beileid. Die Polen erklärten sich gegenüber den Bolschewiki und versicherten ihnen, dass sie mit der Tat Kowerdas nichts zu tun hätten.

Woikows Leichnam wurde in einem großen Trauerzug zum Bahnhof gebracht, an dem auch Regierungsmitglieder, Innenminister Felicjan Sławoj-Składkowski sowie Wirtschafts- und Handelsminister Eugeniusz Kwiatkowski teilnahmen. Ein Spalier von Soldaten säumte den Weg vom Gesandtschaftsgebäude zum Bahnhof. Der Sonderzug mit der Leiche des Zarenmörders wurde mit einem Ehrensalut und von Offizieren mit blanken Säbeln verabschiedet. Der Sarg versank in Blumen, die von polnischen Behörden geschickt worden waren.

Kowerda wurde 1937, nach Verbüßung von zehn Jahren Haft, aus dem Gefängnis entlassen. Er ging nach Jugoslawien und ließ sich nach dem Krieg in New York nieder. Dort arbeitete er für russische Emigrantenzeitungen. Er starb 1987. Jahre später stellte sich heraus, dass er nicht allein gehandelt hatte.

Das Attentat auf Woikow war von Esaul Michail Jakowlew geplant worden, einem tapferen Kosakenoffizier, der während des Krieges 1920 an der Seite der polnischen Armee gegen die Bolschewiki gekämpft hatte.

Währenddessen wurde Woikow in Moskau als Märtyrer für den Bolschewismus „heiliggesprochen“. An seiner Beerdigung an der Kremlmauer nahm eine große Menschenmenge teil. Nach Woikow wurden mehrere Straßen, ein Kohlebergwerk in der Ukraine, ein Stadtteil Moskaus und eine Metrostation, die Woikowskaia, benannt.

Letztere trägt diesen Namen bis heute. Und das, obwohl die orthodoxe Kirche, die die Mitglieder der kaiserlichen Familie als Heilige anerkennt, die Regierung seit Jahren auffordert, den Namen zu ändern. Der vor kurzem aufgelöste Verein Memorial und demokratische Oppositionskreise nehmen eine ähnliche Haltung ein. Die Moskauer Behörden gaben dem Druck nach und führten 2015 eine Online-Umfrage durch. 300.000 Moskauer nahmen daran teil. 53 Prozent der Befragten sprachen sich gegen die Umbenennung aus. Nur 35 Prozent waren dafür, sodass der Name beibehalten wurde. Denn bekanntlich hören die Behörden in Russland ja auf die Öffentlichkeit.

RdP

„Symbole der Epoche des sozialistischen Aufbaus“. Russische Briefmarke aus dem Jahr 2000. Links der Entwurf des vierhundert Meter hohen Denkmals für die Dritte Internationale in Moskau.

„Symbole der Epoche des sozialistischen Aufbaus“. Russische Briefmarke aus dem Jahr 2000. Links der Entwurf des vierhundert Meter hohen Denkmals für die Dritte Internationale in Moskau.