Ein Beigeschmack von Rufmord

Am 16. November 2020 starb Kardinal Henryk Gulbinowicz.

Was ihm widerfuhr harrt einer fairen Aufklärung. Noch bis kurz vor dem Tod wegen seiner aufrechten Haltung während der Verhängung des kommunistischen Kriegsrechts geehrt und verehrt, jahrzehntelang als leutselig, gutherzig und lebensklug gemocht und bewundert, wurde Kardinal Henryk Gulbinowicz als Stasi-Zuträger und Sexualtäter verstohlen zu Grabe getragen. Parteienübergreifend sind gewichtige Stimmen laut geworden, man habe alle Zweifel an seiner Schuld zu seinen Ungunsten ausgelegt.

Der Vatikan hat dem 97-Jährigen und damit dem zweitältesten Kardinal der Welt, zehn Tage vor seinem Tod, am 6. November 2020, eine Reihe von „Disziplinarmaßnahmen“ auferlegt.

Der frühere Erzbischof von Wrocław/Breslau sollte keine Gottesdienste mehr zelebrieren und nicht länger an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Ihm wurde das Tragen der Bischofsinsignien: des Bischofsstabes, des Brustkreuzes, des Bischofsrings, der Mitra verboten. Ebenso wurde ausgeschlossen, dass es nach seinem Tod in der Kathedrale eine Trauerfeier für ihn gibt und er dort beigesetzt wird.

Zudem sollte Gulbinowicz der „Sankt-Josef-Stiftung“ eine „angemessene“ Spende zukommen lassen. Von der Polnischen Bischofskonferenz für Opfer sexueller Gewalt gegründet, bietet sie seit 2020 Unterstützung durch Psychologen, Pädagogen, Juristen und Priester an und engagiert sich in der Prävention. Soweit bekannt, hat der Sterbende von alldem nichts mehr wahrgenommen.

Der 80-Millionen-Coup und der Kardinal

Anfang Dezember 1981 war die politische Atmosphäre in Polen zum Zerreißen gespannt. Leergefegte Regale in den Läden, keine Medikamente zu kaufen, tagelanges Anstehen nach Benzin, Polizeiprovokationen gegen Solidarność, ungestüme Drohgebärden der staatlichen Propaganda und schneidige Ankündigungen der Gewerkschaft, sich notfalls mit einem Generalstreik zur Wehr setzen zu wollen. Seit längerem schon auf Kollisionskurs, rasten die beiden Antagonisten, Solidarność und der kommunistische Staat, immer schneller aufeinander zu.

Dazwischen befanden sich Millionen, zunehmend physisch und psychisch erschöpfter, orientierungsloser Menschen. Sie, mit einer staatlich

gelenkten Konfrontationspolitik zu zermürben, in die Resignation zu drängen, das sollte den Nährboden der Begeisterung austrocknen, auf dem

gelenkten Konfrontationspolitik zu zermürben, in die Resignation zu drängen, das sollte den Nährboden der Begeisterung austrocknen, auf dem  Solidarność seit dem Streiksommer von 1980 gediehen war. Was den Kommunisten dann auch weitgehend gelungen ist.

Solidarność seit dem Streiksommer von 1980 gediehen war. Was den Kommunisten dann auch weitgehend gelungen ist.

Der Zusammenstoß schien unvermeidlich. Wann? Wie? Die Antwort brachte der 13. Dezember 1981 mit der unerwarteten Ausrufung des von langer Hand vorbereiteten Kriegsrechts durch die kommunistischen Machthaber unter General Jaruzelski.

Armee und Polizei legten das Land in Ketten. Solidarność wurde verboten. Gefängnisse und Internierungslager füllten sich mit Regimegegnern. Der Generalstreik blieb aus.

Bevor die Panzer tatsächlich auffuhren, war vielen, die damals in den Solidarność-Strukturen tätig waren, bewusst, dass es brenzlig werden könnte.

Am 3. Dezember 1981 frühmorgens, zehn Tage vor Ausrufung des Kriegsrechts, betraten drei leitende Solidarność-Funktionäre der Region Niederschlesien die fünfte Filiale der Polnischen Nationalbank NBP in Wrocław/Breslau. Sie befindet sich bis heute in einem ehemaligen deutschen Bankgebäude, in der Straße der Opfer von Auschwitz (ulica Ofiar Oświęcimskich), unweit vom Ring, dem mittelalterlichen Marktplatz in der Oder-Metropole.

Der Termin war am Vortag vereinbart worden, und Filialdirektor Jerzy Aulich gab der Bitte der Kunden nach, die Polizei nicht zu benachrichtigen, obwohl sie beim Abheben exorbitant großer Summen aus Sicherheitsgründen eigentlich immer dabei sein musste. Dieses Entgegenkommen sollte Aulich schon kurz darauf den Job kosten.

Es waren 80 Millionen Zloty, was nach dem damaligen Schwarzmarktkurs (1$ = 180 Zloty) knapp einer halben Million Dollar entsprach. Der offizielle Kurs (1$ = 40 Zloty) war zu dieser Zeit ein rein fiktiver Wert und nicht ausschlaggebend. Nur unter der Hand, zu dem horrenden Schwarzmarktpreis, konnte der Normalpole den begehrten Greenback erstehen und mit ihm in den Besitz von all den schönen, modernen Konsumwaren gelangen, die es nur in den Pewex-Valutaläden zu kaufen gab. Am Bankschalter war der Dollar, genauso wie die D-Mark oder das britische Pfund, in der ganzen kommunistischen Zeit grundsätzlich nicht zu bekommen.

Ein durchschnittliches Jahresgehalt betrug im damaligen kommunistischen Polen etwa 70.000 Zloty, wofür man im trist grauen Dezember 1980 nicht einmal 400 Dollar beim Devisenschieber erstehen konnte. Heute, kaufkraftbereinigt, würden die damaligen 80 Millionen Zloty etwa 2 Millionen Dollar entsprechen.

So viele Mitgliedsbeiträge hatte die Solidarniość von Niederschlesien auf ihrem Konto angehäuft. In der richtigen Annahme, dass im Falle eines Notstandes, das Konto sofort gesperrt worden wäre, wurde der ganze Betrag abgehoben und in drei großen Koffern mit einem Privatauto fortgeschafft. Unterwegs in einen zweiten Wagen umgeladen, brachten ihn zwei Solidarność-Leute ins erzbischöfliche Palais auf der Dominsel.

Die Ordensschwestern an der Rezeption riefen den ahnungslosen Erzbischof Gulbinowicz (Kardinal wurde er erst 1985) an: „Zwei Herren bitten Exzellenz herunterzukommen“. „Was sind das für Herren?“ „Wir kennen sie nicht“.

Die Ordensschwestern an der Rezeption riefen den ahnungslosen Erzbischof Gulbinowicz (Kardinal wurde er erst 1985) an: „Zwei Herren bitten Exzellenz herunterzukommen“. „Was sind das für Herren?“ „Wir kennen sie nicht“.

Gulbinowicz ging hinunter. Er kannte die beiden vom Sehen und wusste, dass sie Solidarność-Funktionäre waren. Er nahm sie mit nach oben, drehte das Radio laut auf und fragte in seiner unverkennbar östlichen Wilnaer Satzmelodie: „Was wollt ihr?“

„Wir haben Geld gebracht“. „Was für Geld? Gestohlen?“ „Nein“ „Eigenes Geld?“ „Eigenes“. „Von wo?“ Gulbinowicz zuckte nicht einmal mit der Wimper als er von den 80 Millionen in drei Koffern hörte. „Zloty?“, vergewisserte er sich noch. „Zloty“. „Echt?“ „Echt“. „Und was soll ich damit?“ „Aufbewahren“. „Ist euch niemand hinterhergefahren?“ „Nein“. „Dann lasst es hier stehen und haut ab“.

Gulbinowicz stoppte die beiden jedoch als sie bereits in seiner Bürotür standen: „Ihr braucht noch eine Quittung“. „Nein, lieber nicht, könnte in falsche Hände geraten“. „Und wenn ich sterbe?“ Gulbinowicz ließ nicht locker, bis man sich einigte die Quittung in einen der Koffer zu legen.

Die Echtheit dieses Dialogs ist verbrieft, genauso wie die Ereignisse, die darauf folgten. Jahrelang schöpfte die Untergrund-Solidarność aus den drei Koffern Hilfsgelder für Ehefrauen und Kinder ihrer Mitglieder, die in Gefängnissen und Internierungslagern saßen. Auch wer sich verstecken musste, wurde aus dieser Quelle versorgt. Es war Geld da, für Tonnen illegal beschaffter Druckschwärze, für Papier und die Bezahlung der Drucker. Junge Männer stellten Flugblätter, Zeitschriften im Handformat, aber auch verbotene Bücher tage- und nächtelang in stickigen Kellern auf primitiven Vervielfältigungsgeräten her.

Gulbinowicz ließ die verschlossenen Koffer erst einmal auf dem Gang stehen, um glaubhaft zu machen, dass sie „wiedergefundene deutsche Kirchenarchivalien enthielten und bald abgeholt würden“. Eines Nachts haben sie der Erzbischof und sein Sekretär dann gut versteckt.

Die Staatssicherheit tobte nach dem 80-Millionen-Coup. Sie vermutete das Geld im Bischofspalais, aber eine Hausdurchsuchung wollte sie nicht riskieren. Würde die Stasi das Geld nicht finden, wäre sie blamiert. Hätte sie es gefunden, müssten die Kommunisten einen Erzbischof verhaften und vor Gericht stellen. Das Welt-Echo wäre verheerend. Die Geheimpolizei rächte sich lieber mit Schikanen.

Wie wir heute aus Stasi-Akten wissen, haben zwei Stasi-Beamte, Grosman und Pełka, im Mai 1984 Gulbinowiczs Auto bei seinem Besuch im niederschlesischen Złotoryja/Goldberg in Brand gesteckt. Auf Gulbinowicz waren in Wrocław, wohin er 1976 als Erzbischof gekommen war, bis zum Ende des Kommunismus 1989, nicht gleichzeitig aber insgesamt, vierzig Zuträger der polnischen Staatssicherheit, Laien wie Geistliche, angesetzt.

Schirmherr des Widerstandes

Sofort nach der Verhängung des Kriegsrechts rief Gulbinowicz das Erzbischöfliche Wohltätigkeitskomitee ins Leben. Mit ihm entstand ein beachtliches, regionales, ehrenamtliches Verteilungsnetzwerk von Hilfsgütern, die damals in gewaltigem Ausmaß nach Polen flossen: Lebensmittel, Hygieneartikel, Medikamente, Kleidung.

Die Spender wollten sichergehen, dass ihre Hilfe nicht dem Regime, sondern den Bedürftigen zugutekommt. Die Kirche sollte dafür sorgen und sie tat es, ohne Lagerhallen, Kühlhäuser und Transportkolonnen zu haben. Auch wenn es mal galt fünf Tonnen tiefgefrorene Butter in 25-Kilo-Blöcken, die jemand mit einem Kühl-Lkw auf die Reise nach Polen geschickt hatte, kurzerhand zu entladen, mit Hackmessern und Äxten zu portionieren und unter die Leute zu bringen, bevor sie ranzig wurde, die Kirche kümmerte sich auch darum.

Der Erzbischof selbst erstritt sich Einlass in niederschlesische Gefängnisse und Internierungslager, durchforstete sie regelrecht, zelebrierte dort Messen, nahm Beichten ab, trug ihm zugeflüsterten Bitten, Beschwerden und Botschaften nach außen und gab sie weiter. Er protestierte und intervenierte bei den Behörden. Die Priester seiner Diözese hatten es ihm gleich zu tun. Das schuf eine Öffentlichkeit, die der kommunistischen Willkür hinter den Gefängnismauern Grenzen setzte.

Gulbinowicz war auch Schirmherr vieler unabhängiger Kulturaktivitäten, die in dem sonst gleichgeschalteten Kriegsrecht-Polen, nur auf kirchlichem Terrain stattfinden konnten. Künstler, die den offiziellen Kulturbetrieb boykottierten oder Berufsverbot hatten, gaben Konzerte, inszenierten Theateraufführungen, organisierten Lyrik-Abende, stellten ihre Bilder aus. Ohne „Danke“ zu sagen, wechselten nicht wenige von ihnen nach dem Ende des Kommunismus an die vorderste Front der Kämpfer gegen „Klerikalismus“ und katholische Tradition.

Es war zu einem erheblichen Teil Gulbinowicz zu verdanken, dass Wrocław, trotz aller Repressalien und der Resignation, die viele in Polen erfasste, eine der Hochburgen der Untergrund-Solidarność blieb, weil er ihr, Kraft seines enormen Ansehens und seiner  Popularität, Schutz bot. Was sich damals im Einzelnen in Wrocław ereignete, können Sie ausführlich in dem Nachruf auf Kornel Morawiecki nachlesen, den legendären Begründer der „Kämpfenden Solidarność“ in Wrocław und Vater des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

Popularität, Schutz bot. Was sich damals im Einzelnen in Wrocław ereignete, können Sie ausführlich in dem Nachruf auf Kornel Morawiecki nachlesen, den legendären Begründer der „Kämpfenden Solidarność“ in Wrocław und Vater des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

„Der Unverbrüchliche“ (bitte hier klicken).

Zeuge des Grauens

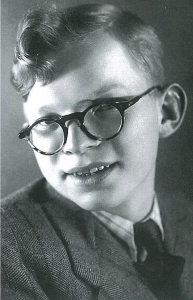

Im polnischen Wilno, heute in Litauen, 1923 auf die Welt gekommen, verbrachte der kleine Henryk die Kindheit unweit der Stadt, im Dorf Szukiszki, wo sein Großvater Ende des 19. Jahrhunderts ein kleines Gut gekauft hatte. „Arbeitsam, naturnah, solide, gottesfürchtig und patriotisch ist es bei uns zu Hause zugegangen“, erinnerte sich Gulbinowicz Jahrzehnte später. Im September 1938 schickten ihn die Eltern auf das Wilnaer Jungengymnasium der Jesuitenpadres.

Henryk Gulbinowicz wuchs zu einem echten „Wilniuk“, „Wilnaer“ auf. Es war ein Menschenschlag, den die jahrhundertelange wechselvolle Geschichte des Polentums in Litauen geformt hatte. Frohnaturen, in der Tiefe ihrer Herzen stets wachsam und vorsichtig, wenn es galt sich auf Fremde einzulassen. Schwer durchschaubar, robust im Einstecken und bauernschlau.

Diese Eigenschaften wurden überlebenswichtig in den dunklen Zeiten, die im Herbst 1939 für die Polen (zwei Drittel) und später auch für die Juden (ein Drittel der Bevölkerung) in Wilno und Umgebung anbrachen. Die Rote Armee, die in Absprache mit Hitler am 17. September 1939 Polen überfiel, besetzte Wilno zwei Tage später.

Fünf Wochen dauerten Raub, Repressalien und Übergriffe der Sowjets an. Am 26. Oktober 1939 fand die Übergabe der Stadt an das noch halbwegs unabhängige Litauen statt. Die Sowjets hatten kurz zuvor im Land, genauso wie in Lettland und Estland, die Errichtung ihrer Militärstützpunkte erzwungen. Stalin, dem es ein diebisches Vergnügen bereitete seinen verunsicherten Opfern Galgenfristen zu gewähren, um sie im Unklaren zappeln zu sehen, zeigte sich auch den Litauern gegenüber auf diese für ihn typische, pervertierte Art generös.

Etwa ein halbes Jahr lang waren die neuen Besatzer der Stadt damit beschäftigt, sie und ihre Bewohner gründlich zu lithuanisieren. Henryk Gulbinowicz, der nie mit dem ethnischen Litauen etwas zu tun hatte und kein Wort Litauisch sprach, hieß jetzt, laut einem neuen Ausweis, Henrikas Gulbinovičius. Wo sie nur konnten, haben die Litauer alles Polnische schikaniert und ausgemerzt, aber, so der Kardinal Jahrzehnte später, wenigstens füllten sich die Läden nach den sowjetischen Raubzügen schnell wieder mit Waren und es gab genügend Lebensmittel zu kaufen.

Stalin ließ den Litauern sieben Monate lang ihren Spaß am „wiedererlangten“ Wilno. Dann verwandelte er, unter Gewaltandrohung, die drei baltischen Staaten kurzerhand in Sowjetrepubliken. Am 15. Juni 1940 war die Rote Armee zurück in Wilno. Am 14. Juli 1940 fuhren von dort die ersten Viehwaggons mit Tausenden, überwiegend polnischen Deportierten, in Richtung Sibirien ab, zur Vernichtung durch Holzfällen und Arbeit unter Tage.

Ein knappes Jahr später wich der rote Terror dem braunen. Am 24. Juni 1941 nahm die Wehrmacht Wilno ein. Die spontanen litauischen Judenpogrome der ersten Tage nach dem deutschen Einmarsch waren der Einstieg in die Hölle. Allein im bewaldeten Stadtteil Ponary, brachten Deutsche Sonderkommandos und die litauische Hilfspolizei zwischen Sommer 1941 und Sommer 1944 schätzungsweise an die 72.000 Juden und mehr als 2.000 Polen um.

Mitte Juli 1944 erlebte der 21-jährige Gulbinowicz den dritten Einmarsch der Sowjets in Wilno. Die Deutschen leisteten heftigen Widerstand. Die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa – AK) im Untergrund zog alle ihre verfügbaren Kräfte, etwa 4.500 Mann, in und um die Stadt zusammen. Sie wollte Wilno während des bereits begonnenen Abzugs deutscher Dienststellen, noch vor den Sowjets befreien, um anschließend, als Hausherr, die Rote Armee im Namen der polnischen Exilregierung in London vor Ort zu begrüßen.

Mitte Juli 1944 erlebte der 21-jährige Gulbinowicz den dritten Einmarsch der Sowjets in Wilno. Die Deutschen leisteten heftigen Widerstand. Die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa – AK) im Untergrund zog alle ihre verfügbaren Kräfte, etwa 4.500 Mann, in und um die Stadt zusammen. Sie wollte Wilno während des bereits begonnenen Abzugs deutscher Dienststellen, noch vor den Sowjets befreien, um anschließend, als Hausherr, die Rote Armee im Namen der polnischen Exilregierung in London vor Ort zu begrüßen.

Die deutschen Truppen, mit schweren Waffen ausgestattet, die die AK nicht besaß, erwiesen sich als zu stark. Erst das Eintreffen der Russen, denen sich die Polen zur Seite stellten, brachte den Durchbruch. Die Sowjets nahmen die Hilfe der ortskundigen polnischen Kämpfer gern in Anspruch, um sie gleich nach dem Ende der Kämpfe zu entwaffnen und entweder umzubringen oder ins Innere der Sowjetunion zu deportieren.

Aus Wilno vertrieben

Das hautnah miterlebte Grauen der Kriegsjahre 1939-1944 bestärkte Gulbinowicz darin, sich ganz und gar Gott zu verschreiben. Er trat Im Oktober 1944 in das Wilnaer Priesterseminar ein.

Die Stadt befand sich damals schon seit etwa vier Monaten fest in sowjetischer Hand. Die Sowjets und ihre litauischen kommunistischen Helfer waren felsenfest entschlossen, den polnischen Charakter von Wilno auszuradieren.

Wer Widerstand, egal ob friedlich oder bewaffnet, leistete, starb einen qualvollen Tod in den Folterkammern der Geheimpolizei NKWD oder landete in einem Viehwaggon der Deportationszügen nach Sibirien. Zehntausende wurden in das neuentstehende kommunistische Polen abgeschoben, das die Hälfte des polnischen Staatsgebietes aus der Vorkriegszeit, darunter das Wilnaer Land, an die Sowjets hatte abtreten müssen.

Am 20. Februar 1945 umstellte der NKWD das Wilnaer Priesterseminar. Ein Offizier erklärte den ins Refektorium zusammengetriebenen Seminaristen und Dozenten, die Lehranstalt sei hiermit geschlossen. Sie sollten ihre Sachen packen und sofort verschwinden. Man erwarte, dass sie sich in die Deportationslisten nach Polen eintragen lassen und mit den nächsten Bahntransporten ausreisen.

Die sowjetrussische Bürokratie mit ihrer peniblen Überprüfung, damit bloß kein Nicht-Pole in einen Deportationstransport geriet, zusätzlich ein Mangel an Viehwaggons, verlangsamten die Abschiebungen. Derweil wurde der Andrang der verzweifelten Menschen immer größer. Um sie zur Ausreise zu bewegen, jagten die Sowjets Polen aus ihren Wohnungen, und brachten dort neue Siedler unter. Sie schlossen reihenweise polnische Einrichtungen, deren Mitarbeiter dadurch ihr Einkommen verloren, ebenso wie die polnischen Arbeiter, die man massenweise entließ und die Bauern, die man von ihren Höfen vertrieb.

Gulbinowicz musste sich bis Ende August 1945 irgendwie durchschlagen, bis er endlich im dreihundert Kilometer entfernten Białystok ankam. Im doppelten Boden seines Holzkoffers schmuggelte der Priesteranwärter einiges an liturgischen Geräten. Kurz vor der Deportation hatte er es noch geschafft das Abitur in Wilno abzulegen. Die Jesuitenpadres vom Wilnaer Jungengymnasium, die auch schon aus ihrer Schule geworfen worden waren und auf den Abtransport warteten, hatten die Prüfungen in kleinen Gruppen konspirativ durchgeführt.

Wie sich die Vertreibung der polnischen Bevölkerung durch die Sowjets 1944 und 1945 im Einzelnen abspielte, können Sie in dem Beitrag „Das Ende des polnischen Lwów“ lesen (bitte hier klicken).

Erzdiözese dreigeteilt

Der ebenfalls ausgewiesene Wilnaer Erzbischof Romuald Jałbrzykowski (fonetisch Iaubschikowski) verlegte die Kurie und das Priesterseminar ins polnische Bialyskok, das damals zur Erzdiözese Wilno gehörte. Da sich der Vatikan konsequent weigerte die Einverleibung der drei baltischen Staaten als Sowjetrepubliken in die UdSSR anzuerkennen, blieb die Erzdiözese Wilno weiterhin formell in gleicher Weise bestehen wie vor dem Zweiten Weltkrieg.

Verwaltet wurde sie seit 1945 von Białystok aus durch einen apostolischen Administrator. Bis zu seinem Tod 1955 war das Erzbischof Jałbrzykowski. Nach dem Tod von dessen Nachfolger ernannte Papst Paul VI. Henryk Gulbinowicz im Januar 1970 zum Bischof und betraute ihn mit diesem Posten, den dieser bis zu seinem Wechsel nach Wrocław Ende 1975 bekleidete.

Gulbinowicz konnte als Administrator, wie alle anderen, die das Amt bekleideten, nur in dem in Polen verbliebenen Zipfel der Erzdiözese Wilno seines Amtes walten. Mit knapp 54.000 Quadratkilometern Fläche war die Diözese einst die größte im Vorkriegspolen gewesen. Davon verblieben lediglich ca. 6.000 Quadratkilometer in Polen. Nicht ganz 10.000 Quadratkilometer befanden sich in der Litauischen Sowjetrepublik und etwa 38.000 Quadratkilometer im sowjetischen Weißrussland.

Fünfundvierzig Jahre lang, von 1945 bis 1990, verweigerten die Sowjets polnischen Geistlichen die Einreise auf ihr Gebiet. Erst 1991, nach dem Wiederentstehen des unabhängigen Litauens und der staatlichen Verselbständigung Weißrusslands, passte der Vatikan die Grenzen der Wilnaer Erzdiözese der neuen politischen Karte an. Der apostolische Administrator in Białystok wurde somit überflüssig.

„Wilno, für mich die geliebte Stadt.“

Gulbinowicz hat niemals, auch nicht in den kommunistischen Zeiten, als es ein Tabuthema war, ein Hehl daraus gemacht, wie sehr sein Herzblut an Wilno hing. Wie sehr, dass kann man z.B. in einem Gratulationsbrief, den er als Kardinal 2004 zum 60. Ehejubiläum an das Ehepaar Trojanowski richtete, das die Ereignisse, so wie ihn, aus Wilno nach Wrocław verschlagen hatte, nachlesen.

„Seien Sie stolz auf die Zeit, in der Sie in Wilno in der Heimatarmee gedient haben. (…) Alle Mühen, Leiden und Opfer, die Sie aus Liebe zu Gott, zum Vaterland und zur eigenen Nation erbracht haben, wird Ihnen der Allmächtige im Himmel anrechnen.

Wilno, das ist für mich die geliebte Stadt, in der ich geboren wurde und viele Schuljahre verbracht habe. Eine Stadt, die ich gut kenne, weil ich in Zarzecze (fonetisch Saschetsche, Stadtteil, heute Užupis – Anm. RdP) in der Popławskastraße (heute Paupio – Anm. RdP) gewohnt habe. Ich kenne auch Łosiówka (Stadtteil, existiert nicht mehr – Anm. RdP), wo Sie gelebt haben und die von dort stammenden tapferen polnischen AK-Jungs, die bei den Kämpfen um die Stadt im Juli 1944 zeigten was sie konnten. Damals fiel mein bester Freund, Kozierowski, mit dem ich in eine Klasse im Gymnasium der Jesuitenpadres gegangen bin. Ruhm unseren Helden!“

Die Stasi spinnt ihr Netz

Nach fünf Jahren am Priesterseminar empfing Gulbinowicz im Juni 1950 in Białystok die Priesterweihe.

Seine Vorgesetzten schickten ihn gleich danach zum Studium der Moraltheologie an die Katholische Universität Lublin (KUL) wo er bis 1955 blieb. Er erlebte eine von den regierenden Kommunisten schwer bedrängte, bespitzelte und ständig von der Schließung bedrohte Hochschule. Doch die KUL überdauerte die Zeit der roten Sintflut als einzige katholische Universität im ganzen kommunistischen Machtbereich zwischen Elbe und Nordkorea.

Die ersten dreißig Nachkriegsjahre verbrachte Gulbinowicz in Białystok (1945 bis 1950), an der KUL in Lublin (1950-1955), in Olsztyn/Allenstein (1955 bis 1969) und wieder in Białystok (1970 bis 1975), als apostolischer Administrator der Erzdiözese Wilno.

Die Staatssicherheit legte seine Akte 1951 an. Im kommunistischen Polen hatten mit der Zeit jeder Priesteranwärter, Priester, jeder Mönch und jede Nonne eine Stasiakte. Sie wanderte ihnen von einer regionalen Stasidienststelle zur anderen hinterher, sobald der Betroffene seinen seelsorgerischen Standort wechselte.

Die Akte Gulbinowicz ist nicht, wie viele andere, 1990 dem Akten-Vernichtungsfeldzug der alten Stasi-Garde zum Opfer gefallen und, soweit man das einschätzen kann, vollständig erhalten geblieben.

Man kann ihr entnehmen, dass Gulbinowicz den Kommunisten vor allem wegen seiner Jugendarbeit nicht passte. Er war Seelsorger der Medizinstudenten in Białystok. Die Medizinische Hochschule gehörte zur St. Rochus-Gemeinde, wo er zwischen 1956 und 1959 Pfarrer war. In Olsztyn wiederum, hielt er Vorlesungen am Priesterseminar Hosianum, wurde 1962 dessen Konrektor und 1968 Rektor. Der damalige Allensteiner Bischof machte Gulbinowicz zudem zum Seelsorger der örtlichen Wissenschaftlermilieus.

Jugend und Hochschulwesen, das waren Bereiche, in denen die Kommunisten die Kirche ganz und gar nicht haben wollten. Heute wissen wir, dass die Stasi in Białystok drei Zuträger in der Umgebung Gulbinowiczs platzierte. In Olsztyn spionierten ihn bereits sechzehn, teilweise direkt angesetzte, IMs aus.

Die Stasi verfügte über ein breit gefächertes Gulbinowicz-Dossier, als ab Mitte 1969 in Białystok die Neubesetzung des Postens des apostolischen Administrators der Erzdiözese Wilno anstand. Kardinalprimas Stefan Wyszyński (1901 – 1981), das wusste die Stasi, empfahl Papst Paul VI. (1897 – 1978) Gulbinowicz als den geeigneten Kandidaten.

Der „operative Dialog“

Im November 1969 erschien Oberstleutnant Józef Maj von der Warschauer Stasi-Zentrale beim Noch-Rektor des Allensteiner Priesterseminars und künftigen apostolischen Administrator Henryk Gulbinowicz. So begann der bis 1985 andauernde sogenannte „operative Dialog“ zwischen der Stasi und Gulbinowicz.

Ein „operativer Dialog“, so die Umschreibung des Instituts des Nationalen Gedenkens (IPN), der polnischen Gauck-Behörde, war eine präzise durchdachte und vorbereitete Abfolge von Gesprächen zwischen speziell dazu geschulten Stasi-Beamten und einer von ihnen ausspionierten Persönlichkeit, die man nicht einfach so zum Bespitzeln anwerben konnte.

Die Gespräche verliefen in höflicher, angenehmer Atmosphäre. Man tauschte Meinungen aus, diskutierte Standpunkte, redete über dies und das. In Gulbinowiczs Fall handelte es sich hierbei um ein psychologisches Duell und ein gegenseitiges Sich-Belauern.

Das Ziel der Stasi war die „Loyalisierung“. Sie wollte ihrem Gegenüber das Gefühl vermitteln, sie nehme seine Meinung ernst, teile sie manchmal sogar, gebe sie nach oben weiter. Die Staatssicherheit zeigte sich konstruktiv und vernünftig. Eine gewisse Vertrautheit sollte Partnerschaft vortäuschen, Entgegenkommen erwirken, eine Dankesschuld aufkommen lassen.

Wir wissen es heute, aber Gulbinowicz konnte nicht wissen, wie durchdacht und von langer Hand geplant ihm da eine Falle gestellt wurde, in die nicht wenige ahnungslos getappt sind.

Gulbinowicz blieb für die Stasi ein potentieller Staatsfeind, den es zu überwachen galt. Er hat nie eine IM-Verpflichtung unterschrieben, keine Berichte verfasst, kein Geld entgegengenommen. Und die Ausbeute an Fakten, die für die Stasi von Relevanz gewesen wären, war nach diesen Gesprächen eher dürftig, wie die verfassten Stasi-Berichte beweisen.

Der bauernschlaue Gulbinowicz entfaltete die ganzen Fähigkeiten eines „Wilniuk“. Er war zuvorkommend, scherzte viel, machte Komplimente, achtete aber sehr darauf was er sagte, so die Stasi-Berichte. Manchmal lachte er jovial und rief, augenzwinkernd Entsetzen vortäuschend: „Genug, ich rede zu viel!“.

Der „operative Dialog“ wurde intensiver, nachdem der neugeweihte Bischof Gulbinowicz in Białystok als apostolischer Administrator der Wilnaer Erzdiözese im Januar 1970 antrat. Der Bischof hoffte vor allem darauf durch die Gespräche Baugenehmigungen für neue Kirchen zu erhalten.

Solche Baugenehmigungen waren ein sehr knappes Gut. Ganze Trabantenstädte entstanden vielerorts in Polen auf der grünen Wiese, in denen es keine Kirchen gab. Der Weg zur Sonntagsmesse, zum Religionsunterricht, den die Kommunisten aus den staatlichen Schulen auf die Nachmittage in die Kirchen verbannt hatten, der Weg des Pfarrers zum Schwerkranken mit der letzten Ölung usw., das alles dauerte immer länger und wurde immer beschwerlicher. Und darum ging es.

Es war eine der vielen kommunistischen Repressalien und Gängelungen, die auch Gulbinowicz im „operativen Dialog“ nicht aufzuweichen vermochte. Er bekam keine Baugenehmigungen. Auch nicht, als er Entgegenkommen zeigte und auf Bitten seiner „Dialogpartner“ den schon vorbereiteten Hirtenbrief zum 50. Jahrestag des Bestehens der Erzdiözese Wilno (1925-1975) in den örtlichen Kirchen nicht verlesen ließ.

Jegliche Erinnerung an die ehemaligen polnischen Ostgebiete sollte nach dem Willen der polnischen Kommunisten und der Sowjets, die jenseits der Grenze in Sowjet-Litauen die katholische Kirche noch viel brutaler unterdrückten, getilgt werden. So haben seine „Dialogpartner“ in Białystok Gulbinowicz, der damals wohl noch einige Illusionen hegte und auf seine Bauernschläue vertraute, eines Besseren belehrt.

Ränke hinter den Kulissen. Wie Henryk Gulbinowicz Erzbischof von Wrocław wurde

Mit dem Tod von Kardinal Bolesław Kominek, des Verfassers des bedeutenden „Aufrufs der polnischen Bischöfe an ihre deutschen Amtsbrüder zur Versöhnung“ vom November 1965, verwaiste im März 1974 der Bischofsstuhl im Erzbistum Wrocław. Angesichts starker Personalkonflikte in der Kurie von Wrocław, war Kardinalprimas Stefan Wyszyński der Meinung, dass der neue Metropolit von außerhalb kommen müsse.

Die damals geltende Regelung sah vor, dass der Primas den staatlichen Behörden drei Kandidaturen unterbreitete, von denen diese dann eine akzeptierten. Der Primas wollte in Wrocław einen Erzbischof seines Vertrauens haben. Die Kommunisten dagegen, stets darauf bedacht durch Bespitzelung, Erpressung und Provokationen, in der Kirche möglichst viel Zwietracht zu säen, bevorzugten, wie konnte es anders sein, Kandidaten, die sie als „nicht-Wyszyński-hörig“ einstuften.

Der Konflikt um die Neubesetzung des Breslauer Bischofsstuhls geriet zu einem heftigen, knapp zwei Jahre andauernden, Tauziehen hinter den Kulissen. Vier Mal unterbreitete Wyszyński seine Kandidaturen und vier Mal wurden sie in Warschau in toto abgelehnt. Zwischendurch versuchten die Kommunisten den Vatikan zu überreden, Wyszyński zu umgehen, und den Breslauer Metropoliten aus ihrer eigenen Dreier-Liste auszuwählen. Alle drei Kandidaten galten als „nicht-Wyszyński-hörig“. Heute ist bekannt, dass zwei von ihnen, was weder der Vatikan noch der polnische Kardinalprimas damals wissen konnten, registrierte Stasi-IMs waren. Der Vatikan ließ sich nicht ködern.

Anfang Oktober 1975 unterbreitete Wyszyński zum fünften Mal eine Kandidatenliste, auf der sich jetzt auch der apostolische Administrator der Erzdiözese Wilno mit Sitz in Białystok, Bischof Henryk Gulbinowicz, befand. Die Kommunisten reagierten positiv.

In einer internen Stasi-Analyse, die der Einwilligung vorausging, sprach für Gulbinowicz, dass er sich auf den „operativen Dialog“ einließ. Außerdem sei er stets bemüht gewesen, das Verhältnis zu staatlichen Behörden von Spannungen freizuhalten, Gesetze, und Anordnungen zu befolgen, wozu er auch den örtlichen Klerus anhielt.

Auf die andere Waagschale legten die Stasi-Kirchenaufseher, dass Gulbinowicz sich vehement der „neuen vatikanischen Ostpolitik“ des damaligen „Außenministers“ des Heiligen Stuhls, Kardinal Agostino Casaroli (1914-1998) widersetzte. Casarolis Idee war es, weitgehende Kompromisse mit den Machthabern des Ostblocks einzugehen, unter Umgehung der örtlichen Kirchenstrukturen. In Polen untergrub eine solche Politik die Autorität von Kardinalprimas Stefan Wyszyński, was den Kommunisten nur recht sein konnte. Auch sprach Gulbinowiczs immer wieder bekundetes Interesse für das schwere Schicksal der Katholiken in Sowjetrussland gegen ihn.

Aus weiß wird schwarz oder: Eine Stasi-Akte wird umgedeutet

Am Ende überwog das „Positive“ und Gulbinowicz konnte Anfang 1976 seinen neuen Kirchenposten in Wrocław übernehmen. Seitdem wurde es für die Stasi-Leute immer schwieriger einen Termin zum Fortsetzten des „operativen Dialogs“ bei ihm zu bekommen. Der von den Kommunisten als weitgehend „loyalisert“ eingestufte Kirchenmann sah wohl ein, dass er an den Rand des Vertretbaren gelangt war, auch wenn er kein IM war und stets auf der Hut blieb. Erschwerend kam hinzu, dass er gegenüber Kardinalprimas Wyszyński, der ihn sehr schätzte, nie ein Wort über den „operativen Dialog“ verloren hatte.

Die Befreiung aus dieser Verstrickung erfolgte stufenweise. Ein wichtiger Einschnitt war das geradezu euphorische Engagement Gulbinowiczs für die Solidarność nach ihrem Entstehen im September 1980. Davon, wieviel er für sie tat nachdem das Kriegsrecht am 13. Dezember 1981 verhängt wurde, war schon eingangs die Rede. Den Schlusspunkt setzte die Entführung und Ermordung des Warschauer Arbeiterpriesters Jerzy Popiełuszko im Oktober 1984 durch die polnische Stasi. Danach war der Kardinal für die Stasi endgültig nicht mehr zu sprechen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es in der Akte Gulbinowicz nur noch Berichte über die Bespitzelung seiner Person.

Diese Akte wurde lange hin und her gewälzt, bevor Kardinal Gulbinowicz im Februar 2007 offiziell vom Institut des Nationalen Gedenkens (IPN) den Status eines Geschädigten zuerkannt bekam. Sie wurde noch einmal diskret hervorgeholt, bevor ihm Staatspräsident Lech Kaczyński im Februar 2009 die höchste polnische Auszeichnung, den Orden des Weißen Adlers, verlieh. Diejenigen, die sie damals studierten, meinten nichts Ehrenrühriges in ihr gefunden zu haben.

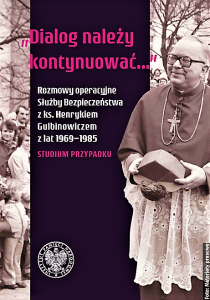

Das änderte sich erst im Juni 2019, als plötzlich die IPN-Historiker Dr. Rafał Łatka und Dr. Filip Musiał auf den Plan traten. Sie haben die Akte und weitere, teilweise noch nicht bekannte, Gulbinowicz betreffende Bestände aus dem Stasi-Fundus ausgewertet, den „operativen Dialog“ genau rekonstruiert und ein Buch darüber geschrieben, das der IPN-Verlag kurz danach veröffentlichte.

Dr. Łatka formulierte scharf, und was er sagte schlug ein wie eine Bombe: Gulbinowiczs Biografie müsse umgeschrieben werden, denn ein tiefer Schatten liege auf ihr. Und das seien die „operativen Gespräche“. Gulbinowicz war illoyal, so Łatka, sein Handeln schädigte die Kirche.

Und konkret? Łatka schob die Einzelheiten erst einige Wochen später nach und fasste seine Vorwürfe in drei Punkten zusammen.

1. Gulbinowicz ließ sich auf vertrauliche Gespräche mit der Stasi ein, obwohl die polnische Bischofskonferenz dies untersagt hatte.

2. Er versuchte durch diese Gespräche, hinter dem Rücken der Bischofskonferenz, gute Beziehungen zum örtlichen Verwaltungsapparat aufzubauen.

3. Aus den Gesprächen konnte die Stasi den Schluss ziehen, dass nicht alle Bischöfe mit Kardinalprimas Wyszyński einer Meinung waren.

Es war nichts Neues dabei, außer einer neuen Auslegung altbekannter Tatsachen, diesmal nur zu Ungunsten des Betroffenen.

Seit Mitte 2019 haben weder die beiden Autoren, noch irgendjemand anderes weitere, wirklich stichhaltige, bisher unbekannte Beweise dafür erbracht, dass Gulbinowiczs Biografie in puncto seiner Stasi-Kontakte umgeschrieben werden müsste. Doch dem medialen Chaos reißerischer Schlagzeilen, plakativer Berichte, überspannter Auslegungen entstieg plötzlich ein Stasi-Spitzel-Kardinal, ein angeblich einwandfrei überführter falscher Held. Der schwerkranke Emeritus ließ noch erklären, er werde gegen solche Behauptungen gerichtlich vorgehen, aber die Kraft dazu hatte er nicht mehr.

Die Verlautbarung der Warschauer Apostolischen Nuntiatur (Vatikan-Botschaft) vom 6. November 2020 über die gegen Gulbinowicz verhängten Disziplinarmaßnahmen enthielt keine Begründung. Einen Tag später druckte „L’Osservatore Romano“, die Zeitung des Vatikanstaates, eine kurze Notiz über die Disziplinarmaßnahmen, in der es hieß, einer der Gründe sei die „Zusammenarbeit mit der Staatsicherheit“ gewesen. Worauf hatte sich die Redaktion bei dieser Behauptung gestützt? Inoffiziell war zu erfahren: Auf die Berichte polnischer Medien.

„Die Behauptung von der (Gulbinowiczs – Anm. RdP) Zusammenarbeit mit der Staatssicherheit ist gelogener Nonsens. So wie sie medial verbreitet wird, entbehrt sie jeglicher Bestätigung durch den Stand der Forschung“, schrieben Ende November 2020 fünfzig ehemalige hohe Breslauer Untergrund-Solidarność-Aktivisten, viele von ihnen einstige politische Häftlinge, heute angesehene Kommunalpolitiker, Wissenschaftler, Geschäftsleute, die oft zutiefst verfeindeten politischen Lagern angehören. Ihren offenen Brief richteten sie an den Apostolischen Nuntius (Vatikan-Botschafter) und die wichtigsten polnischen Bischöfe.

Wie war das mit dem Sex?

„Was die Unsittlichkeitsvorwürfe angeht, die öffentlich erhoben werden, so gibt es, außer einer einzigen fraglichen Aussage, nichts Konkretes“, heißt es in dem offenen Brief weiter.

Gulbinowiczs Stasi-Akte wurde zwischen 1951 und 1989, also immerhin achtunddreißig Jahre lang geführt. Nur an einer Stelle, und zwar kurz bevor der „operative Dialog“ im Herbst 1969 seinen Anfang nahm, werden dort Gerüchte erwähnt, der damalige Rektor des Priesterseminars in Olsztyn unterhalte sexuelle Kontakte zu jungen, erwachsenen Männern. Sonderbarerweise überging die Stasi dieses Gerede, ging ihm nicht nach, obwohl sie für gewöhnlich geradezu darauf erpicht war, Geistliche auf diese Weise erpressen zu können. War da etwa nichts?

Fast zeitgleich mit der fraglichen Umdeutung von Gulibinowiczs Stasi-Akte durch die Historiker Łatka und Musiał im Juni 2019, trat im Mai 2019 Karol Chum auf den Plan. Er behauptete Gulbinowicz habe ihn vor drei Jahrzehnten sexuell missbraucht.

Der im Januar 1974 geborene Dichter und ein Selbstdarsteller, der auf Facebook fortlaufend detailliert schildert, was er zum Frühstück gegessen hat und was seine Magenspiegelung ergab, bekennt sich offen zu seiner Homosexualität und bedient sich mit Vorliebe der Vulgärsprache. Karol Chum (von englisch „cum“, Sperma) ist sein Pseudonym. Sein wirklicher Name lautet Przemysław Kowalczyk.

Der in Wrocław geborene und, nach eigenen Angaben, aus schwierigen Familienverhältnissen stammende Przemysław besuchte ab September 1988 das Kleine Priesterseminar des Franziskanerordens (entspricht dem Gymnasium) im nicht weit entfernten Legnica/Liegnitz. Am 7. Januar 1989, nachdem er Weihnachten und Neujahr zu Hause verbracht hatte, wurde Kowalczyk, so seine Darstellung, gebeten auf dem Rückweg nach Legnica von der Kurie in Wrocław ein Paket mitzubringen.

Da es noch nicht fertig gepackt war, habe man ihm angeboten, die Nacht in der Kurie zu verbringen. Als er schon im Bett war, habe Gulbinowicz „sein Zimmer, ohne zu klopfen, betreten“, sein Geschlechtsteil für drei bis vier Minuten „massiert“ und sei dann „wieder gegangen.“

Wegen Verjährung sah die Staatsanwaltschaft davon ab, ein Untersuchungsverfahren einzuleiten. Belastende Zeugen, nach denen linke Medien händeringend gesucht haben, gibt es nicht. Ordensschwestern, die bis 2004, als der Kardinal emeritiert wurde, in der Kurie arbeiteten, sagen, dass, außer Papst Johannes Paul II., dem französischen Kardinal Roger Etchegaray, dem italienischen Professor Antonio Grassi und einigen Familienangehörigen des Kardinals, niemand im Bischofspalast übernachtet habe. Es kam so selten vor, sagten sie, dass man sich jeden Einzelnen gut merken konnte.

Warum Kowalczyk, der kurz nach dem vermeintlichen Vorfall in der Kurie das Kleine Priesterseminar verließ, so lange mit seiner Offenbarung gewartet habe? Er entgegnet, er habe seine Geschichte zum ersten Mal vor 22 Jahren der Homosexuellen-Nischen-Monatszeitung „Inaczej“ („Anders“) erzählt. Damals jedoch kannte er angeblich den Namen des vermeintlichen Täters noch nicht.

Nach dem Grund seines Weggangs vom Seminar gefragt, holten die Franziskaner im Juni 2019 seine Akte aus dem Archiv. Es hieß, Kowalczyk habe Bücher aus der Seminar-Bibliothek gestohlen.

So gesehen kann man sagen, er sei sich treu geblieben. Der heute 47-Jährige hat nämlich ein beachtliches Strafregister angehäuft. Gerichte in Warschau, Lubliniec/Lublinitz (Oberschlesien), Kraśnik (Südostpolen), Września/Wreschen (bei Poznań/Posen) und Wrocław haben ihn, einige sogar zweimal, zwischen 2005 und 2014 zu etlichen Geld und Freiheitsstrafen verurteilt. Er hat gestohlene Personalausweise auf seinen Namen umgeschrieben. Er bot Handys im Internet an und stellte sie Kunden, die sie bezahlt hatten nicht zu. Er beging mehrere Kleindiebstähle. Er entwendete hochgiftiges Quecksilber in großer Menge. Er nahm von einer Frau Geld für 1,5 Tonnen Zucker an, den er nicht besaß. Er hatte eine Sammlung kinderpornografischer Bilder auf seinem Computer, was pädophile Neigungen ahnen lässt, u. e. m.

Man kann es denjenigen, die Kardinal Gulbinowicz in Schutz nehmen nur schwer verübeln, wenn sie Kowalczyk, alias Chum, angesichts all der Tatsachen einen geltungssüchtigen Kleinganoven nennen. Umso mehr, als seine Aussage bisher die einzige ist, auf der die Beschuldigungen wegen Unsittlichkeit gegen Kardinal Gulbinowicz aufgebaut sind. Seit Mitte 2019 sind keine weiteren bekannt geworden.

Warum tat der Vatikan was er tat?

Angesichts der ausgesprochen dünnen Beweislage stellt sich die Frage, warum der Vatikan den im Sterben liegenden Kardinal dermaßen hart diszipliniert hat, ohne ein Wort offizieller Begründung von sich zu geben?

Stanisław Huskowski, einer der Solidarność-Leute, die die 80 Millionen Zloty im Dezember 1980 zu Gulbinowicz brachten und Mitunterzeichner des offenen Briefes, hat da eine Theorie:

„Ich schließe nicht aus, dass der Vatikan Kardinal Gulbinowicz nicht wegen bewiesener Vergehen bestraft hat, sondern wegen des ganzen Aufhebens um seine Person. Vielleicht ist man zu der Überzeugung gekommen, dass in der Lage, in der sich im Augenblick die Kirche befindet, nachdem verschiedene Pädophilie-Fälle bekannt geworden sind, man an den Tag legen muss, dass es auch ohne überzeugende Beweise im Interesse der Kirche liege, zu zeigen, dass gewisse Verhaltensweisen mit glühenden Eisen ausgebrannt werden.“

Doch Huskowski und die anderen Autoren des offenen Briefes wollen das so nicht stehen lassen: „Wir fordern Beweise, die auf eindeutigen Tatsachen und nicht auf Vermutungen oder Unterstellungen beruhen.(…) Wir fordern Aufklärung und wir haben ein Recht darauf.“

Die Totenmesse für Kardinal Henryk Gulbinowicz fand, unter Auschluss der Öffentlichkeit, in der Breslauer Namen-Jesu-Universitätskirche statt. Er wurde im Familiengrab auf dem Kommunalfriedhof von Olsztyn beigesetzt.

© RdP