Einhundert und ein Jahr Menschlichkeit

Am 24. Oktober 2023 starb Wanda Półtawska.

Die Deutsche Presseagentur (DPA) erklärte sie in ihrem kargen Nachruf kurzerhand zur Jüdin. Offensichtlich erschien den DPA-Redakteuren nur so alles, was sie durchlitten und geleistet hatte. „gut genug”, um postum erwähnt zu werden. Die in Deutschland oft angewandte Rangordnung der Opfer wurde wieder einmal gewahrt. Die Polin Wanda Półtawska hätte es sicherlich mit einem Achselzucken quittiert. Deutschland und den Deutschen begegnete sie bar jeglicher Illusionen.

Nur wenige Menschen können von sich sagen, dass sie ein ganzes Jahrhundert in Würde gelebt haben. Niemand, weder deutsche Gestapobeamte, SS-Aufseher und SS-Mordärzte, noch heimische Kommunisten vermochten sie ihr zu nehmen. Ihr schier unerschöpfliches Gottvertrauen, die unversiegbare Ausdauer, Selbstbeherrschung und Zuversicht machten sie innerlich unangreifbar. Während und nach dem Krieg immer wieder vom Tod belauert, verschrieb sie sich dem Engagement für das Leben. Das brachte ihr nicht nur Respekt und Anerkennung, sondern auch erbitterten Hass ein.

Pfadfinderin im Widerstand

Sie kam 1921 in Lublin als dritte Tochter des Postbeamten Adam Wojtasik und seiner Frau Anna zur Welt. Wanda Wojtasik, die Musterschülerin des Ursulinen-Gymnasiums, engagierte sich mit Leib und Seele bei den Pfadfindern, verinnerlichte deren vom Patriotismus, Glauben, von Selbstlosigkeit und Kameradschaft geprägtes Ethos. Mit ihren Gefährtinnen schloss sich die 18-Jährige im Herbst 1939, gleich nach dem Beginn der deutschen Besatzung, dem Widerstand an.

Tausende von vierzehn- bis achtzehnjährigen Pfadfindern stellten im besetzten Polen einen wesentlichen Teil des Verbandes des Bewaffneten Kampfes (ZWZ) dar, der im Februar 1942 in Armia Krajowa (Heimatarmee, Abkürzung: AK) umbenannt wurde. Sie unterstand der polnischen Exilregierung in London und war, nach eigenem Selbstverständnis, die reguläre Polnische Armee, die sich zeitweilig im Untergrund befand. Nach und nach stellte die AK immer mehr Partisanenabteilungen in der Provinz, betrieb aber vor allem, wie man heute sagen würde, eine Stadtguerilla.

Die jungen Leute nahmen nicht unmittelbar am bewaffneten Kampf teil. Die Jungs wurden auf ihn vorbereitet, vor allem militärisch geschult und mit der sogenannten „kleinen Sabotage” betraut: Herunterholen von Hakenkreuzfahnen, Vernichtung deutscher Propagandalosungen und Schautafeln, Lautsprecheranlagen zur Übertragung von Siegesmeldungen und Marschmusik, Flugblattaktionen, Aufmalen von antideutschen Sprüchen an Hauswänden usw. Wen die deutsche Polizei oder Feldgendarmerie dabei erwischte, der war so gut wie tot.

Die Mädchen wurden für den Sanitätsdienst ausgebildet. Sie waren auch die „łączniczki” (phonetisch; lontschnitschki), die Überbringerinnen von Befehlen und Nachrichten, die auf dünnem Löschpapier verfasst wurden, das man bei Gefahr schnell zerknüllen und herunterschlucken konnte. Sie transportierten Flugblätter sowie die handzettelgroßen Exemplare der Untergrundpresse, brachten den Widerstandskämpfern falsche Papiere, Waffen, meistens Pistolen und Granaten, in die Nähe des nächsten Kampfeinsatzes, nahmen sie anschließend wieder in Empfang, um sie zurück in die Verstecke zu bringen.

Jung, unscheinbar und findig hatten sie die besten Chancen, bei Straßenrazzien und Ausweiskontrollen davonzukommen. Wanda Wojtasik war eine von ihnen, bis die Gestapo Anfang 1941 durch Ermittlungen und Zuträger tief in die Strukturen der Lubliner ZWZ eindringen konnte. Die Verhaftungswelle erfasste am 17. Februar 1941 auch Wanda.

Der Weg durch die Hölle

Ihr Martyrium begann in der Lubliner Gestapo-Dienststelle in der Uniwersyteckastraße, wo sie zwei Tage und Nächte lang bei Verhören mit Knüppeln und Tischbeinen geschlagen wurde. Sie verriet niemanden. Danach landete sie im deutschen Polizeigefängnis im Lubliner Schloss.

Zellen, die für sechs Gefangene gedacht waren, bevölkerten zwanzig und mehr Frauen. Gang zur Toilette einmal am Tag, ansonsten ein ständig überlaufender Eimer mit Exkrementen in der Ecke. Läuse, Kakerlaken. Tägliche Essensrationen bestehend aus 200 Gramm Brot und einer Kelle undefinierbarer Brühe. Keine Seife, einmal in der Woche kalt duschen im Schnelldurchlauf.

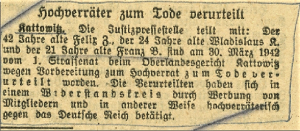

Als man sie fünf Monate später, im Juli 1941, mit einem mehrere Hundert Frauen zählenden Transport in Viehwaggons ins Frauen-KZ Ravensbrück schickte, war sie bereits mit etwa sechzig weiteren Polinnen in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Solche Verurteilungen erfolgten innerhalb von Minuten, während der Aktendurchsicht durch ein „Polizeigericht”.

Alle zum Tode verurteilten Frauen durften vorerst am Leben bleiben, denn sie waren als Geschenk für den SS-Arzt Karl Gebhard gedacht, der in Ravensbrück mit Experimenten an Menschen Forschung betrieb. Kurz nach ihrer Ankunft begann Gebhard, Kriegsverletzungen zu simulieren, indem er den Opfern unter Narkose beispielsweise eine Wade aufschneiden, Muskeln quetschen, Holz- und Glassplitter, Erde, Holzwolle in die Wunde einnähen ließ. Er testete verschiedene Sulfonamide (Antibiotika) nach den von ihm festgelegten Kriterien. Am vierten Tag der Versuchsreihe ließ er die eiternden Wunden chirurgisch behandeln. Es kam zu zahlreichen Todesfällen, unter anderem durch künstlich hervorgerufene Blutvergiftungen, bei denen Gebhard den Frauen Eiter in die Venen spritzte. Sie litten entsetzlich.

Das menschliche Versuchskaninchen Wanda Wojtasik hat Gebhards Eingriffe überlebt, aber noch Jahrzehnte später öffneten sich ihre Wunden und die damals eingenähten Verunreinigungen traten in kleinen Mengen heraus.

Knapp vier Jahre sollte sie ihr Dasein in Ravensbrück fristen. Schwerstarbeit auf den Feldern umliegender Bauernhöfe, beim Straßenbau und nach der Rückkehr der Arbeitskolonnen ins Lager nicht enden wollende Stehappelle, Misshandlungen sadistischer Aufseherinnen, fast jeden Abend das Aussortieren der Schwächsten, die bald darauf umgebracht wurden.

Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten rettete Wanda Wojtasik in Ravensbrück Säuglingen das Leben. Nachdem im Sommer und Herbst 1944 viele schwangere Frauen eingeliefert wurden, schaffte man im Lager Möglichkeiten zur Entbindung. Doch man ließ die Schwangeren und ihre Neugeborenen absichtlich unversorgt. Die meisten Babys starben nach wenigen Tagen oder Wochen. Frauen, die ihr Neugeborenes verloren hatten, stillten die lebenden Säuglinge. Wanda Wojtasik organisierte für sie immer wieder ein paar Scheiben trockenes Brot, ab und zu eine Decke, etwas Seife, sogar Zucker aus der SS-Kantine. Dreißig Babys konnten so gerettet werden, bis das Schwedische Rote Kreuz sie im April 1945 aufgrund einer Vereinbarung mit der SS nach Schweden evakuierte.

Im Nachhinein betrachtete sie die Zeit in Ravensbrück als „große Exerzitien“, in denen sie gelernt habe, wie man unter extrem widrigen Umständen überlebt. „Ich habe dort niemals meine innere Freiheit verloren. Ich habe nichts gegen meinen Willen getan. Niemand konnte mich dazu bewegen, etwas zu stehlen oder mich in ein Tier zu verwandeln. Du wirst diejenige, die Du sein willst. Erlaube niemandem, Macht über Deine Seele zu haben.“

Vor der anrückenden Roten Armee trieb die SS im April 1945 einen Teil der Ravensbrück-Frauen in das etwa 150 Kilometer weiter westlich gelegene Außenlager Neustadt-Glewe. Wanda war am Ende ihrer Kräfte. Für tot befunden lag sie in der Totenbaracke. „Aber ich lebte”, schrieb sie Jahrzehnte später. „Als ich an der kalten Leiche einer Zigeunerin liegend aufwachte, habe ich beschlossen, Medizin zu studieren und nach Krakau an die Jagiellonen-Universität zu gehen.” Am 2. Mai 1945 erfolgte die Befreiung.

Nur nicht verzagen

Das Wichtigste war jedoch, dass die grausamen Kriegserfahrungen sie nicht in den Abgrund der Verbitterung, der Mutlosigkeit, der Lebensverneinung stießen. Das war bei vielen Opfern der Fall. Sie konnten das Ausmaß der Demütigungen und Gräueltaten, die sie erlebt hatten, nicht verkraften. Wanda traf eine andere Entscheidung. Nachdem sie die düstere Allgegenwart des Todes erlebt hatte, griff sie nach dem Glauben an Gott und dem Beruf des Lebensretters, zwei Fäden, die zum Licht führen konnten.

Ihr Medizinstudium absolvierte sie 1951. Es folgte die Facharztausbildung zum Psychiater und die Arbeit am Psychiatrischen Klinikum der Krakauer Medizinischen Akademie. Auf den Doktortitel, den sie 1964 erwarb, sollte die Habilitation folgen. Die Habilitationsschrift war fertig. Im Jahr 1968 fehlte nur noch das Endkolloquium, als man das Verfahren auf Anweisung von oben stoppte. Angeblich „aus formalen Gründen”, die im Einzelnen nie ausgeführt wurden. Es lag jedoch auf der Hand, dass sie politischer Natur waren. Jemand, der der Kirche so nahestand, durfte kein Dr. habil. werden. Die herrschenden Kommunisten verhinderten auf diese Weise ihre weitere, bis zum Professorentitel führende wissenschaftliche Karriere. Sich verbiegen lassen, faule Kompromisse schließen, das war nicht ihre Sache. Prompt schmiss sie ihre Stelle als leitende Stationsärztin an der Medizinischen Akademie hin und widmete sich von nun an der praktischen Arbeit in der Frauen- und Familienseelsorge im Auftrag der Krakauer Bischofskurie.

Leben schenken, Leben schützen

Zwei Begegnungen, die sie kurz nach dem Krieg hatte, sollten ihr Leben nachhaltig prägen. Im Jahr 1946 lernte sie den Philosophiestudenten und Warschauer Aufständischen von 1944 Andrzej Półtawski kennen. Silvester 1947 heirateten die beiden, hatten vier Töchter und blieben bis Andrzejs Tod 2020 mehr als siebzig Jahre lang ein Ehepaar.

Wenn man davon ausgeht, dass es im Leben keine Zufälle, sondern nur Zeichen der Vorsehung gibt, dann war es ein Zeichen der Hoffnung für eine vom Krieg verwüstete Welt, als 1951 Kardinal Adam Sapieha den jungen Priester Karol Wojtyła, der gerade von seinem Studium in Rom zurückkehrte, in die Ärzteseelsorge in Krakau entsandte.

In der Zeit des wütenden Stalinismus und der heftigsten kommunistischen Kirchenverfolgung in Polen, unternahmen Pfarrer Wojtyła und eine Gruppe junger katholischer Krakauer Ärzte, darunter Wanda Półtawska, immer wieder Ausflüge in die nicht weit entfernten Tatraberge. Inspiriert durch die majestätische Ruhe der kolossalen Landschaft, entstanden aus den auf der Wanderschaft geführten Gesprächen zeitgemäße theologische Ansätze zu Fragen der Sexualität, zum Schutz des ungeborenen Lebens und schließlich der Eheethik.

Man vergisst heute, welch demoralisierenden Einfluss die erstmalige Freigabe der Abtreibungen in Polen durch die deutschen Besatzungsbehörden im Zweiten Weltkrieg hatte. Die Kommunisten legalisierten die uneingeschränkte Abtreibung auf Wunsch bis zur 12. Woche, ohne Beratung, im April 1956 ein zweites Mal. Jahre später erinnerte sich Wanda Półtawska daran, wie sehr sie der plötzliche Ansturm von Schwangeren zur Tötung ihres eigenen Kindes bedrückte.

Sie schrieb: „Ich traute meinen Augen nicht, aber vielleicht lag das daran, dass ich von vielen Dingen keine Ahnung hatte. Vor den Praxen der Gynäkologen sah ich Schlangen von Frauen, die plötzlich begannen, die Möglichkeiten zu nutzen, die das neue Gesetz bot. Zusammen mit anderen Ärzten, die das Drama dieser Mädchen verstanden, begannen wir spontan zu handeln. Wir versuchten, auf sie zuzugehen und ihnen zu erklären, dass eine Abtreibung einen Schatten auf ihr restliches Leben werfen würde. Einmal erhielt ich nachts um zwei Uhr einen Anruf von einem sehr besorgten Priester, dem ein Mädchen gestand, dass es am nächsten Morgen um neun Uhr einen Termin für eine Abtreibung hatte. Ohne groß nachzudenken, lief ich sofort in das Studentenheim und begann, sie zu überreden, diesen Weg nicht einzuschlagen“.

Wanda Półtawska half, den Aufbau eines kirchlichen Unterstützungssystems für solche Mädchen zu organisieren. So entstand eine Art lokale Krakauer Koalition für das Leben: Der Bischof von Krakau, Karol Wojtyła, Abtreibungsgegner wie Wanda Półtawska, mobilisierte Laien gegen Abtreibungen. Der Primas von Polen, Kardinal Stefan Wyszyński, und Kardinal Wojtyła stellten damals die Frau und ihr gezeugtes Kind in den Mittelpunkt der seelsorgerischen Aufmerksamkeit.

Sehr wichtig waren die Begriffe. Wanda Półtawska betonte stets, dass es keine „werdenden Mütter“ gibt. Eine Frau wird in dem Moment Mutter, in dem die Empfängnis stattfindet. Es gibt keinen Fötus, es gibt ein Kind. Die Abtreibung führt zum Tod des Kindes, also ist es eine Tötung. Das Kind ist kein Organ der Frau, das herausoperiert wird, sondern von Anfang an ein autonomer Mensch mit eigenen Fingerabdrücken und einer eigenen DNA. Es ist nicht vertretbar, Abtreibungen in irgendeiner Weise mit dem Krankenwesen in Verbindung zu bringen, denn eine Schwangerschaft ist keine Krankheit.

Die Antwort der Kirche auf die Freigabe der Abtreibungen in Polen war die Einrichtung kirchlicher Beratungsstellen, von Heimen für alleinerziehende Mütter und die Bildung von Selbsthilfegruppen. In einem Land, in dem es keine Kirchensteuer gibt, musste auch das, wie alle anderen Kirchenausgaben, durch die Kollekte finanziert werden. Es galt sich zudem mit der staatlichen „Gesundheitspropaganda” zu messen, die die Abtreibung als eine Errungenschaft des Sozialismus, als ein Recht und eine Verhütungsmethode pries, von der die selbstbestimmte, berufstätige Frau nach Belieben Gebrauch machen konnte. Die „reaktionäre”, „altbackene” Kirche will ihr diese Freiheit streitig machen, hieß es.

Dem konnte die Kirche nur ihre Sonntagspredigten entgegensetzen, denn die staatliche Zensur unterband alle Versuche, Anti-Abtreibungskampagnen zu organisieren. Zudem wussten viele Priester, vor allem der älteren Generation, nicht so recht, wie sie über diese Themen sprechen sollten. Sehr oft konzentrierten sie sich darauf, die Sünderin zu verurteilen, anstatt darüber nachzudenken, wie man ihr helfen und das Kind retten kann.

Wichtig war hier Półtawskas Einfluss auf die Priester. Aus Hunderten von Gesprächen mit verzweifelten jungen Frauen kannte sie das Ausmaß der Probleme, mit denen diese konfrontiert waren. Sie sensibilisierte die Priester dazu, vor allem zuzuhören. Unterstützt wurde sie dabei von Bischof Wojtyła, der bei den Treffen zu diesem Problem zu sagen pflegte: „Wer ist schuld daran, dass Mädchen ihr eigenes Kind töten wollen?“. Und er antwortete: „Wir sind alle schuld. Die einen, weil sie es tun, die anderen, weil sie nicht reagieren“.

Er nahm das dicke Notizbuch von Wanda Półtawska mit nach Rom, in dem sie die Berichte betroffener Frauen während ihrer Sprechstunden in der Krakauer katholischen Beratungsstelle niedergeschrieben hatte. Während der Sitzung der Familienkommission des Zweiten Vatikanischen Konzils zitierte Wojtyła mehrmals daraus. Die Schilderungen beeindruckten Papst Paul VI. so, dass er dem Druck nicht nachgab, die katholische Lehre in der Frage der Abtreibung zu lockern. „Humanae vitae“, die Enzyklika Pauls VI. von 1968 über die moralischen Grundsätze für die Weitergabe des menschlichen Lebens, wäre ohne die intellektuelle Arbeit von Wojtyła und Półtawska zur Definition des Übels der Abtreibung vielleicht nicht geschrieben worden. Der italienische Papst regierte ein weiteres Jahrzehnt, dann folgte das kurze Pontifikat von Johannes Paul I. und schließlich wurde der päpstliche Thron von einem polnischen Papst bestiegen. Die Ära von Johannes Paul II. stoppte weitere 27 Jahre lang die Versuche, die Lehre der Kirche über die Heiligkeit des Lebens zu ändern.

Das Gewissen des Arztes

Das Thema ließ Wanda Półtawska nie los. Sie war 93 Jahre alt, lag im Krankenhaus mit schweren Verbrennungen im Gesicht, die sie sich durch eine Ungeschicktheit zu Hause zugezogen hatte, als die von ihr im März 2014 in sechs Punkten zusammengefasste „Glaubenserklärung katholischer Ärzte und Medizinstudenten zum Thema menschliche Sexualität und Fruchtbarkeit“ in Polen für helle Aufregung sorgte. Sie löste eine heftige öffentliche Debatte über die Rolle, die Bedeutung und die Grenzen der Anwendung der Gewissensklausel durch Ärzte aus.

„Der Zeitpunkt der Zeugung eines Menschen und der Zeitpunkt des Verlassens dieser Welt hängen ausschließlich von der Entscheidung Gottes ab“, hieß es dort. Und: „Ohne jemandem ihre Anschauungen und Überzeugungen aufzuzwingen, haben katholische Ärzte das Recht, Respekt für ihre Ansichten und die Freiheit zu erwarten und zu fordern, ihre beruflichen Tätigkeiten in Übereinstimmung mit ihrem Gewissen auszuüben.“

Knapp viertausend Ärzte, Krankenschwestern und Medizinstudenten unterschrieben die Erklärung, darunter 59 Professoren der Medizin. Wie zu erwarten, erntete die greise Autorin heftigen Widerspruch, aber auch Hohn und Spott aus dem politischen Lager der Postkommunisten, die die Behörden aufforderten, die Gewissensklausel abzuschaffen und Ärzte, die sich zu ihr bekennen, aus der staatlichen Gesundheitsfürsorge zu entfernen. Ähnlich äußerten sich die in Polen dominierenden linksliberalen Medien.

Ein Gebet mit schneller Wirkung

Auch das Leben der Lebensretterin drohte abrupt zu enden, als sie gerade 41 Jahre alt war. Im Herbst 1962 stellte man bei ihr Darmkrebs im fortgeschrittenen Stadium fest. Die Ärzte gaben ihr keine großen Chancen. Ihr Duzfreund Karol Wojtyła weilte gerade in Rom zur ersten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils. Sie schrieb ihm, getragen von der Angst, sie könnte bereits tot sein, wenn er in einigen Wochen zurückkehrte.

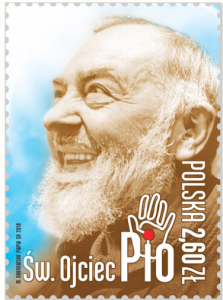

Seine Reaktion? Am 17. November 1962 verfasste Wojtyła an Pater Pio, den Mystiker, Kapuzinerpriester und italienischen Volksheiligen mit Stigmata und dem scharfen Blick, einen kurzen Brief in lateinischer Sprache, mit der Bitte um ein Gebet. Der Überbringer nach San Giovanni Rotondo war ein Vatikanmitarbeiter namens Angelo Battisti, der einen guten Draht zu Pater Pio hatte. Laut Battisti sagte Pio: „Angelino, dazu kann man nicht nein sagen.“ Und: „Versichern Sie ihm, dass ich viel für diese Frau beten werde.“

Es war ein Gebet mit schneller Wirkung. Als bei Wanda Półtawska am 21. November, vor der geplanten Operation, noch einmal eine Untersuchung gemacht wurde, zeigte sich: Der Tumor war nicht mehr da, die Operation also überflüssig. Diese Nachricht gelangte schnell von Krakau nach Rom. Doch die wundersam Geheilte hatte keine Ahnung von Wojtyłas Brief, sie wusste nicht einmal, dass es einen Pater Pio gab. Die Wahrheit erfuhr sie im Dezember 1962 von Wojtyła, als er aus Rom zurückkam. Bei dem Mystiker persönlich bedanken konnte sie sich erst 1967, ein Jahr vor dessen Tod.

Verlässlichkeit, Respekt, geistiger Austausch. Die Freundschaft mit dem Papst

Bei dem was über die enge Beziehung der beiden geschrieben wurde, gab es auch einige weitgehende Unterstellungen sittlicher Natur, die man getrost auslassen kann. Johannes Paul II., dem alle nahen Verwandten schon in seiner Jugend weggestorben waren, schätzte die wenigen festen und verlässlichen Freundschaften aus seiner Krakauer Zeit sehr. Für ihn war es im Vatikan eine Art Familienersatz. Zu diesem engen Kreis gehörte übrigens auch Wandas Ehemann, Andrzej. Wojtyła war froh, wenn die Krakauer Freunde ihn besuchen kamen, fand immer Zeit für längere Gespräche. Auch lud er sie im Sommer nach Castel Gandolfo ein, damit sie ihn während des Urlaubs begleiteten. Arturo Mari, der persönliche Fotograf des Papstes, erinnerte sich später: „Wenn Wanda mit ihrem Ehemann und den Enkelkindern nach Castel Gandolfo kam, brachten sie viel Freude in das Leben des Papstes.“

„Thesen jedoch über einen großen Einfluss Półtawskas auf den Papst sind stark übertrieben. Sie haben zusammengearbeitet, sich ausgetauscht, aber Johannes Paul II. hat seine Dokumente, in denen er die Lehre der Kirche bestätigte, unabhängig verfasst“, sagt Tomasz Terlikowski, einer der führenden katholischen Publizisten und Kirchenkenner Polens.

Der Respekt, mit dem die allermeisten Polen ihrem Landsmann Johannes Paul II. begegnen, ist dem polnischen postkommunistisch-linksliberalen Lager seit Langem ein Dorn im Auge. Sie unternehmen viel, um den verstorbenen Papst herabzusetzen. Dazu gehört der Versuch, Johannes Paul II. als einen unselbstständigen Akteur darzustellen, der deswegen „irrte“, weil er den Einflüsterungen des „bösen Geistes“ Wanda Półtawska erlag.

Sie sei schuld daran, dass Paul VI. sich vehement gegen die Empfängnisverhütung ausgesprochen habe, denn schließlich habe sie mit Wojtyła zu einer Zeit zusammengearbeitet, als es in der Kirche eine Diskussion über dieses Thema gab. Sie soll Johannes Paul II. zum Schreiben der Enzyklika „Evangelium vitae“ mit dem Untertitel „Über den Wert und die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens“ überredet haben. Półtawskas schlechter Einfluss auf Johannes Paul II. sei für die angeblich „pathologische Haltung der Kirche gegenüber dem Sex“ verantwortlich. Sie hat bewirkt, dass Johannes Paul II. Radio Maryja wohlwollend gegenüberstand usw., usf.

Wer mag, der soll es glauben, aber wer sich nur ein wenig mit Johannes Pauls II. Lebensweg, Lebens- und Denkart befasste, dem ist klar, dass er sich gerne mit klugen Menschen austauschte, und Półtawska war eine katholische Intellektuelle, die auf gleicher Wellenlänge wie er „sendete“. Aber seine theologischen Schlussfolgerungen zog und formulierte er selbst. Seine innere Autonomie war nicht zu brechen.

Wanda Półtawska hatte einen ständigen, ungehinderten Zugang zu ihm, wenn sie in Rom weilte, was oft zum Verdruss seiner engsten Mitarbeiter führte. Im Jahr 2001 nutzte der Rektor des Erzbischöflichen Priesterseminars in Poznań diesen Zugang, um sie darum zu bitten, seinen umfangreichen Brief direkt dem Papst zu übergeben. Alle Versuche, mit der Nachricht in den Vatikan durchzudringen, der Posener Erzbischof Juliusz Paetz sei durch seine ungezügelten homosexuellen Eskapaden nicht mehr tragbar, wurden bis dahin abgewehrt. Półtawska sagte zu. Der Papst zeigte sich tief erschüttert über Paetz‘ Verhalten und darüber, dass man den Skandal vor ihm verheimlicht hatte. Paetz musste sein Amt räumen.

Im Juni 2009 nahm Wanda Półtawska zum ersten und letzten Mal dazu öffentlich Stellung: „Ja, ich war der Briefträger, aber auch nichts anderes. Ich habe weder mit Paetz noch mit anderen gesprochen. Es gab nur den Brief, den mir der Rektor des Priesterseminars in Poznań anvertraute und den ich direkt übergab. Ich habe nichts referiert. Der Brief selbst war entscheidend. Der Heilige Vater reagierte umgehend.“

Wanda Półtawska gehörte zu den Auserwählten, die im Februar und März 2005 am Sterbebett Johannes Pauls II. harren durften. Sie hörte auch den letzten Satz des großen Mannes und Papstes: „Der Welt fehlt es an Weisheit.“

Spurt auf der Zielgeraden

Was nun? Plötzlich klaffte in ihrem Leben eine riesige Leere, aber Półtawska wusste, was sie zu tun hatte. Sie erinnerte sich an die Worte Papst Wojtyłas von vor Jahren: „Du wirst sehen, sie werden alle nach dir die Hände ausstrecken“. Und sie strecken sie aus. Warschau, Lublin, Rzeszów, Poznań, Gdańsk. Hier ein Treffen mit Ärzten, dort mit Priestern, Nonnen bitten sie zu kommen, ein Schulleiter ruft an und sie sagt ein Treffen mit Jugendlichen zu. Die Gespräche und Buchsignierungen dauern bis spät in die Nacht. Hier ein Familiensymposium, dort die Teilnahme an einer Konferenz über die Theologie Johannes Paul II. Dann wieder eine Vorlesung an einer Universität des Dritten Lebensalters, gefolgt von einem Vortrag für junge Mütter. Derweil ruft ein Bürgermeister an, mit der Bitte um Annahme der Ehrenbürgerschaft, und die Katholische Universität Lublin will ihr die Ehrendoktorwürde verleihen. Ihr Terminkalender war prall gefüllt, und man hörte ihr überall gespannt zu. Vier Stunden unterwegs, zwei Stunden Vortrag und zurück. Sie musste überdies immer wieder bei den einstigen Mitgefangenen von Ravensbrück vorbeischauen, auch wenn es von Mal zu Mal weniger wurden. Selbst in ihrem letzten Lebensabschnitt schienen Ihre Kräfte unbegrenzt zu sein.

Im Jahr 2016 dekorierte sie Staatspräsident Andrzej Duda mit der höchsten polnischen Auszeichnung, dem Orden des Weißen Adlers.

Półtawska und Simone Veil

Im 20. Jahrhundert zogen zwei Zeugen und Opfer der Barbarei in den Konzentrationslagern gegenteilige Schlussfolgerungen aus ihren schrecklichen Kriegserlebnissen. Simone Veil, ehemalige Insassin von Auschwitz-Birkenau, die die Ermordung ihrer Mutter und ihrer Schwester miterlebte, setzte als französische Gesundheitsministerin 1975 die Legalisierung der Tötung ungeborener Kinder auf Wunsch durch.

Wanda Półtawskas Erfahrungen im Lager Ravensbrück veranlassten sie, hartnäckig und zäh für die Anerkennung der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens und gegen die „Zivilisation des Todes”, ein Begriff, den Johannes Paul II. formulierte, zu kämpfen. Es war ein sehr lange dauernder Kampf. Sie starb acht Tage vor ihrem 102. Geburtstag.

Lesenswert auch: „Die Frauen des Polnischen Papstes“ und „Erzbischof Juliusz Paetz. Der Hirte der Triebe“

© RdP

gelenkten Konfrontationspolitik zu zermürben, in die Resignation zu drängen, das sollte den Nährboden der Begeisterung austrocknen, auf dem

gelenkten Konfrontationspolitik zu zermürben, in die Resignation zu drängen, das sollte den Nährboden der Begeisterung austrocknen, auf dem  Solidarność seit dem Streiksommer von 1980 gediehen war. Was den Kommunisten dann auch weitgehend gelungen ist.

Solidarność seit dem Streiksommer von 1980 gediehen war. Was den Kommunisten dann auch weitgehend gelungen ist.

Die Ordensschwestern an der Rezeption riefen den ahnungslosen Erzbischof Gulbinowicz (Kardinal wurde er erst 1985) an: „Zwei Herren bitten Exzellenz herunterzukommen“. „Was sind das für Herren?“ „Wir kennen sie nicht“.

Die Ordensschwestern an der Rezeption riefen den ahnungslosen Erzbischof Gulbinowicz (Kardinal wurde er erst 1985) an: „Zwei Herren bitten Exzellenz herunterzukommen“. „Was sind das für Herren?“ „Wir kennen sie nicht“.

Popularität, Schutz bot. Was sich damals im Einzelnen in Wrocław ereignete, können Sie ausführlich in dem Nachruf auf Kornel Morawiecki nachlesen, den legendären Begründer der „Kämpfenden Solidarność“ in Wrocław und Vater des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

Popularität, Schutz bot. Was sich damals im Einzelnen in Wrocław ereignete, können Sie ausführlich in dem Nachruf auf Kornel Morawiecki nachlesen, den legendären Begründer der „Kämpfenden Solidarność“ in Wrocław und Vater des polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

Mitte Juli 1944 erlebte der 21-jährige Gulbinowicz den dritten Einmarsch der Sowjets in Wilno. Die Deutschen leisteten heftigen Widerstand. Die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa – AK) im Untergrund zog alle ihre verfügbaren Kräfte, etwa 4.500 Mann, in und um die Stadt zusammen. Sie wollte Wilno während des bereits begonnenen Abzugs deutscher Dienststellen, noch vor den Sowjets befreien, um anschließend, als Hausherr, die Rote Armee im Namen der polnischen Exilregierung in London vor Ort zu begrüßen.

Mitte Juli 1944 erlebte der 21-jährige Gulbinowicz den dritten Einmarsch der Sowjets in Wilno. Die Deutschen leisteten heftigen Widerstand. Die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa – AK) im Untergrund zog alle ihre verfügbaren Kräfte, etwa 4.500 Mann, in und um die Stadt zusammen. Sie wollte Wilno während des bereits begonnenen Abzugs deutscher Dienststellen, noch vor den Sowjets befreien, um anschließend, als Hausherr, die Rote Armee im Namen der polnischen Exilregierung in London vor Ort zu begrüßen.