Das Pilgern ist der Polen Lust

Jahr für Jahr gehen fünf bis sieben Millionen Polen auf Wallfahrt.

Pilgern, eine Art der Volksfrömmigkeit, die sich längst überlebt hat? Nicht in Polen. Die Polen wallfahren ständig: zu kleinen Kapellen, wichtig nur für die Dörfer der Region, und zu heiligen Stätten in Europa.

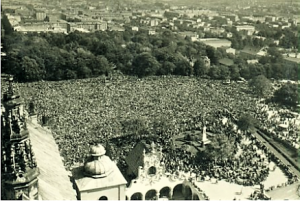

Am liebsten jedoch besuchen sie die Pilgerstätten, die sie am besten kennen, ihre polnischen „locus sacer“, allen voran Jasna Góra, den Lichten Berg mit der Ikone der Muttergottes von Częstochowa, auch bekannt als die Schwarze Madonna. Hier, in Polens nationalem Heiligtum, beten sie, tun Buße, danken Gott und bitten ihn um Gnade.

Allein im August 2022 werden in Częstochowa etwa sechzig Wallfahrten erwartet. Darunter sind auch Rad- und Motorradfahrergruppen. Hobby-Reiter aus ganz Polen, teilweise in Ulanenuniformen aus der Vorkriegszeit, haben sich traditionell bereits Anfang Juli bei der Schwarzen Madonna „gemeldet“. Am 15. August wird in Częstochowa auch die alljährliche kaschubische Wallfahrt zu Fuß eintreffen. Die Pilger haben dann die längste Strecke von allen hinter sich gebracht. Von der Halbinsel Hela aus werden sie in neunzehn Tagen 638 Kilometer zurückgelegt haben.

Viele Wallfahrten erreichen den Lichten Berg am 15. August, dem Hochfest Mariä Himmelfahrt, einem gesetzlichen Feiertag und zugleich dem Tag der polnischen Armee. Dieses Datum hat für polnische Katholiken eine besondere Bedeutung. Polen gedenkt an diesem Tag des „Wunders an der Weichsel“, als es 1920 gelang, die gerade wiedergewonnene Unabhängigkeit zu retten. Lenins bolschewistische Truppen wurden vor Warschau vernichtend geschlagen und in die Flucht getrieben.

Ob Polizisten, Lehrer, Krankenschwestern, Metzger, Landwirte oder Schornsteinfeger, es gibt keine Berufsgruppe in Polen, die nicht an einem festen Tag des Jahres, begleitet von ihren Seelsorgern, eine nationale Pilgerfahrt nach Częstochowa veranstalten würde. Hunderte von Bussen füllen dann die riesigen Parkplätze und in den Auen vor dem Kloster erstreckt sich, soweit das Auge reicht, das Blau der Polizeiuniformen oder das Weiß der Krankenschwesternhauben. Tag für Tag strömen zudem Hunderte, manchmal Tausende einzelne Pilger oder Familien herbei, um vor dem Gnadenbild der Schwarzen Madonna innezuhalten.

Jahr für Jahr gehen fünf bis sieben Millionen Polen, d. h. zwischen 15 und 18 Prozent der Bevölkerung, auf Wallfahrt. Wallfahrten zu Fuß, auch bekannt als Exerzitien auf dem Weg, gibt es seit Jahrhunderten. Zunächst verliefen sie unorganisiert, allein oder in kleinen Gruppen. Seit dem 16. Jahrhundert bildeten sich zunehmend die uns heute bekannten Wallfahrten heraus. Die Pilger brachen in immer größeren Scharen auf und immer öfter war ein Priester dabei.

Die Polen haben im eigenen Land einige hundert „heilige Orte“. Es wurde berechnet, dass 430 der 500 polnischen Pilgerstätten marianisch sind; darunter sind 180 durch einen Papst gekrönte Darstellungen der Muttergottes. 96 von ihnen sind Wallfahrtszentren, am liebsten aufgesucht werden 37 davon.

Woher kommt das?

Auch wenn die Verweltlichung fortschreitet und die Zahl der Priesterberufungen sinkt, wobei sie lange nicht den katastrophalen Stand von Deutschland erreicht hat, bleibt die religiöse Mobilität der Polen sehr hoch. Woher kommt das?

Einst war die Antwort auf diese Frage einfach: Man pilgerte aus Dankbarkeit fürs Überleben, in einem Akt der Buße oder im Zusammenhang mit persönlichen Bitten. Als Polen zwischen 1795 und 1918 dreigeteilt war, pilgerte man zu den Gnadenstätten auch, um dafür zu beten, dass der eigene Staat wieder auf die Landkarte Europas zurückkehren möge.

In der Zeit des Kommunismus wiederum waren Wallfahrten zweierlei: Ausdruck der Zugehörigkeit zu der von den kommunistischen Machthabern bekämpften katholischen Kirche. Zugleich ein Manifest des Missfallens gegen das moskautreue Regime in Warschau. Eine Art politisch-religiöse Demonstration gegen den Kommunismus. Angesichts dessen versuchten die Behörden in jener Zeit gerade die Fußwallfahrten nach Tschenstochau zu unterbinden oder zumindest massiv zu behindern.

Dennoch versammelten sich, etwa im August 1957, bis zu einer halben Million Gläubige auf dem Lichten Berg in Częstochowa, damals eine Rekordzahl. Mehr als eine halbe Million Menschen fanden sich 1966 zur Tausendjahrfeier der Taufe Polens ein. Damals hatten die Kommunisten Papst Paul VI. verboten, ins Land zu kommen. Ein leerer Papstthron legte Zeugnis davon ab. Hunderttausende lauschten in den Częstochower Auen den Predigten Johannes Pauls II. bei sechs (1979, 1983, 1987, 1991, 1997 und 1999) von seinen insgesamt acht Pilgerreisen nach Polen. Eine halbe Million Menschen bereiteten im Mai 2006 auch Benedikt XVI. einen begeisterten Empfang.

Warum aber wallfahren die Polen heute ebenso gern wie vor vielen Jahren? Zum einen hängen sie weiterhin sehr an den Traditionen und heimischen Werten. Auf die Wallfahrten gingen die Großmütter, sie nahmen ihre Töchter mit, jetzt pilgern die Enkelinnen.

Zum anderen ist der Glaube für die Polen weiterhin wichtig, viele suchen darin Zuflucht vor den Problemen, die mit der Moderne auf sie eingestürmt sind. Ermüdet vom immer schnelleren Leben, suchen sie auf den Wallfahrten zu den heiligen Stätten eine andere Welt, Reflexion, Erholung.

Drittens pilgern die Polen, weil sie beisammen sein wollen. Die Wallfahrt gibt ihnen, was den Menschen im sozialen Leben fehlt: Vertrauen, Sicherheit, tiefgehende Erlebnisse, Nachdenklichkeit. Das Gefühl von Gemeinschaft und Solidarität. Die religiöse Komponente ist aber, gerade in Polen, immer noch das Wichtigste. 80 Prozent der polnischen Pilger sind aus religiösen Gründen unterwegs.

Die große Mehrheit der Pilger erreicht glücklich ihr Ziel. Trotz Schmerzen, Regen, Hitze und sogar Verletzungen oder sonstiger Pilgerabenteuer. Viele von ihnen sind Veteranen, die zum fünften, zehnten oder sogar vierzigsten Mal mitlaufen. Aber jedes Jahr kommen auch neue Teilnehmer hinzu. Zunächst erschrocken von der Vorstellung, jeden Tag 35 bis 40 Kilometer weit zu laufen, überwinden sie ihre Bedenken und machen sich auf den Weg. Wie bereitet man sich auf seine erste Wallfahrt zu Fuß vor, um sie erträglicher zu machen?

Ein Rucksack, der wächst

Ein Pilger ist wie… eine Schildkröte. Er trägt sein Hab und Gut auf dem Rücken. Und zwar buchstäblich.

Der Wanderrucksack, den er mitnimmt, sollte die notwendigsten Pilgerutensilien enthalten. Aber das Wort „Wesentliches“ wird von manchen Pilgern eher frei interpretiert. Vor allem die Neulinge packen ein großes Mineralwasser, eine Thermoskanne Kaffee, fünf belegte Brötchen (sonst ist die Oma böse), vier Schokoriegel, eine warme Jacke, einen Regenschutz sowie einen Teller, Löffel, Schüssel und Becher ein. Am besten gleich einen Zwei-Liter Wasserbehälter, damit man nicht dehydriert. Zu Beginn der Wanderung scheint der Rucksack leicht zu sein. Nach ein paar Stunden gibt der Rücken stärker nach als die Beine. Bis der Pilger schließlich bei einer Rast demütig wird und wirklich weiß, was er braucht.

„Als ich das erste Mal zu Fuß unterwegs war, nahm ich einen großen Rucksack mit“, erinnert sich in der katholischen Wochenzeitung „Niedziela“ („Der Sonntag“) ein junger Pilger, der mit der Goralen-Wallfahrt von Zakopane zum Lichten Berg unterwegs war. „Jetzt werde ich wahrscheinlich nur einen Rosenkranz, das Portemonnaie, ein Taschenmesser, einen dünnen Einweg-Regenmantel und ein paar Schuhe zum Wechseln mitnehmen. Und vielleicht ein paar Notfallmedikamente. Als Faustregel gilt: Je leichter der Rucksack, desto weniger schmerzen die Beine. Ach ja, und die Bibel muss man mitnehmen. Aber ich empfehle die elektronische Version, im Mobiltelefon. Die ist viel leichter.“

Natürlich hat jeder neben dem Tagesrucksack auch einen großen Reiserucksack dabei oder eine Tasche und ein zusammengefaltetes Zelt, falls die Pilger nicht bei Privatleuten übernachten. Das große Gepäck fährt in Kleintransportern oder in LKW ’s und wartet auf die Pilger beim nächsten Zwischenstopp. Es sollte warme Kleidung, eine Jacke, einen Vorrat an Unterwäsche und Hygieneartikel enthalten. Ein Hut ist ebenfalls ein Muss.

Die Pilger erhalten bei der Anmeldung ein Pilgerheft mit dem Verlauf der Strecke und weiteren nützlichen Hinweisen sowie eine Identifikationsmarke. Diese Gegenstände sind stets mitzuführen. Die Marke sollte an einer sichtbaren Stelle angebracht werden, und das Pilgerheft gehört in den Tagesrucksack. Darüber hinaus sollte man die Broschüre vor der Wanderung sorgfältig studieren. Darin sind die Haltestellen markiert und die Regeln und Vorschriften detailliert beschrieben. Denn während einer Wallfahrt …

… müssen die Regeln beachtet werden!

Manchmal kommt es, vor allem jungen Pilgern so vor, als seien die Vorschriften dazu da, die Wallfahrt zu erschweren. Sie betrachten sie als ein notwendiges Übel und die besonders religiösen unter ihnen als eine zusätzliche Buße.

Die Vorschriften und Regeln während der Wallfahrt sind jedoch eine Voraussetzung dafür, das Ziel wohlbehalten zu erreichen. „Die Regeln sind keine Erfindung eines böswilligen Priesters, sondern eine Art weise Disziplin, die es ermöglicht, manchmal Tausende von Menschen zu steuern und deren Sicherheit zu gewährleisten“, so ein freiwilliger Ordner in der kaschubischen Pilgerfahrt gegenüber der Zeitschrift „Niedziela“. „Wenn in den Vorschriften steht, dass „wir kein Eis essen“, dann nicht, um jemanden zu ärgern, sondern um Lebensmittelvergiftungen und Mandelentzündungen vorzubeugen.

Und wenn wir hartnäckig darauf pochen, dass in der Pilgergruppe auf einer Wegestrecke keine „Löcher“ (d.h. Freiräume) entstehen, dann nur, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, denn an uns fahren ständig Autos vorbei, die uns überholen müssen.“

Das Gleiche gilt für die Nachtruhe. Sie dauert normalerweise von 22 bis 4.30 oder 5 Uhr. Und Ruhe bedeutet ein echtes Gebot der Stille und Ruhe, alle Handys werden ausgeschaltet. Der gesamte Körper muss sich regenerieren, damit der anstrengende Marsch über viele Tage hinweg nicht zu Lasten der Gesundheit geht. Ein Pater erinnert sich in „Niedziela“, wie er einst als Seminarist eine Fußwallfahrt von Lubawa aus unternahm. Er war der Quartiermeister und hat damals gelernt, dass das Verhalten der Pilger, die Einhaltung der Regeln, darüber entscheidet, ob Privatleute sie gerne aufnehmen.

„Privatleute, die Vertrauen in die guten Manieren der Pilger hatten, nahmen uns bereitwillig auf. Diejenigen, die eine gewisse Aufsässigkeit bemerkten, behandelten uns vorsichtiger. Ich erinnere mich an einen Gastgeber, der uns nicht aufnehmen wollte, er war sehr aufgeregt. Es stellte sich heraus, dass im Jahr zuvor einer der Pilger, die in seiner Scheune übernachtet hatten, eine Nadel hatte liegen lassen. Und die Kuh hatte dafür mit ihrem Leben bezahlt. Da die Nacht nahte und es immer noch zu wenig Unterkünfte gab, kam er dann doch noch selbst zu uns und nahm die letzten obdachlosen Pilger bei sich auf.

Und wie steht es um die Gesundheit?

Neulinge (oder auch potenzielle Pilger) fürchten sich wahrscheinlich am meisten vor den Blasen an den Füßen, mit denen erfahrene Pilger ihnen ständig Angst einjagen. Die Vorstellung, mit schmerzenden Beinen erschöpft am Straßenrand zu sitzen, macht vielen, die mit dem Gedanken spielen, an einer Wallfahrt teilzunehmen, Angst.

„Ich hatte schreckliche Angst vor Blasen, erinnert sich eine ehemalige Einsteigerin. „Das Einzige, was mir dazu einfiel, war, die uralte Pilgerregel zu brechen, dass der Schuh über den Knöchel reichen und eingelaufen sein muss. Also habe ich in brandneue Sandalen aus einem Markensportgeschäft investiert. Das Wichtigste war die Sohle. Sie durfte nicht zu hart sein, weil sonst beim langen Asphaltlaufen Prellungen am Fuß entstehen. Schließlich entschied ich mich für Sandalen mit einer weichen Schaumstoffsohle, die die Schritte abfedert. Der Preis spielte keine Rolle. Schließlich werden die Schuhe jahrelang halten.“

Sie behielt recht. Während andere sich mit Blasen herumplagten, hatte sie während der gesamten Wallfahrt gesunde Füße.

Es ist natürlich auch ratsam, sich entsprechend den Wetterverhältnissen zu kleiden. Bei Hitze auf leichte, luftdurchlässige Sachen zu achten. Das bedeutet nicht, dass man sich bis auf die nackte Haut entkleiden sollte. Schließlich ist eine Wallfahrt kein Freibad und es ist auf die Kleiderkultur zu achten. Außerdem schützt längere Kleidung vor Sonnenbrand und dem Asphaltfieber, einer lästigen Allergie gegen heißen Asphalt.

Generell wird die Gesundheit der Pilger von freiwilligen Sanitätern überwacht. Es sind erfahrene Pilger mit medizinischer Ausbildung, die während der Ruhepausen und in den Unterkünften beratend zur Seite stehen, verletzte Beine verbinden und auch kranke Pilger professionell untersuchen können. Bei jeder Wallfahrt ist mindestens ein Arzt mit dabei. Wenn ein Pilger wirklich nicht weitergehen kann, fährt er in einem der Begleitfahrzeuge so viele Etappen mit, bis seine Füße wiederhergestellt sind. Wenn es nicht anders geht, muss er nach Hause, aber das passiert wirklich selten.

Es ist immer ratsam, eine kleine Reiseapotheke dabei zu haben: Wasserstoffperoxid, Pflaster, elastische Binden. Denn meistens haben die Pilger zwar Angst um ihre Füße, aber es sind oftmals die Kniegelenke, die versagen. Wenn man Kopfschmerzen hat, lohnt es sich manchmal nicht, deshalb beim Arzt Schlange zu stehen, besser ist es seine eigene Tablette zur Hand zu haben.

Der Pilger ist ein Mensch der Tat, unabhängig. Er versucht, allein zurechtzukommen. Und das Wichtigste bei einer Wallfahrt sind der innere Antrieb und der Glaube! Geht man mit einer Bitte zur Muttergottes, erträgt man alle Widrigkeiten. Die Freude, den Lichten Berg erreicht zu haben, macht selbst den größten Schmerz wett.

© RdP