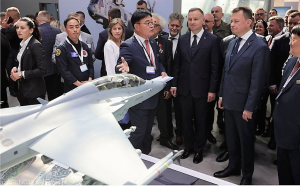

Haubitzen, Kampfjets, Panzer. Polens Jahrhundertkauf in Südkorea

Viel Kriegsgerät für fünfzehn Milliarden Dollar.

Entsprechende Verträge wurden Ende August 2022 unterzeichnet, aber es dauerte noch eine Zeit lang, bis sich die Öffentlichkeit, aus den nach und nach durchsickernden Einzelheiten, ein Bild von dem gewaltigen Umfang des Geschäfts machen konnte.

Für die polnischen Einkäufer waren bei der Auswahl südkoreanischer Rüstungsgüter die beinahe sofortige Verfügbarkeit (die ersten 180 Panzer sollen bis Ende 2022 eintreffen, die ersten Flugzeuge Mitte 2023), der neueste Stand der Technik, die Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit und der nachweislich effiziente Service ausschlaggebend. Nur Südkorea war in der Lage, so schnell, so viel gutes Gerät zu liefern: knapp 1.000 Panzer des Typs K2 Black Panther, fast 700 Panzerhaubitzen des Typs K9 und 48 leichte FA-50 Kampfflugzeuge. Hinzu kam, dass ein Großteil der Panzer und Geschütze in Polen gebaut werden soll.

Deutschland ausgestochen

Deutsche Rüstungskonzerne wie Rheinmetall oder Krauss-Maffei Wegmann (KMW) erhielten keine Aufträge aus Warschau. Zu lang seien, so polnische Stellen, deren Lieferzeiten angesichts der russischen Bedrohung. Zu unberechenbar zudem die deutsche Politik und Öffentlichkeit. Zu groß das Risiko bei einem russischen Angriff auf Polen, wie dem auf die Ukraine heute, Opfer des deutschen Zauderns und Hamletisierens zu werden, während Munition und Ersatzteile an der Abwehrfront sofort benötigt werden.

Zudem zeigt das Korea-Geschäft erneut, wie realitätsfern die Ringtauschkonzepte der deutschen Regierung sind. Polen hat bereits 250 schwere amerikanische Abrams-Panzer gekauft, die nach und nach geliefert werden. Jetzt sollen 1.000 hochmoderne, leichtere Kampfpanzer aus Südkorea hinzukommen. Gleichzeitig gingen alle etwa 250 T-72 und PT-91 Twardy Panzer (eine rundum modernisierte Version des T-72) aus polnischen Beständen in die Ukraine. Dafür bot Berlin Polen, im Ringtausch, 100 uralte Leopard 1 an. Ein Modell aus der Mottenkiste, welches dem sowjetrussischen T-72 unterlegen ist. Und auch die deutsche Idee, Warschau mit 20 halbwegs modernen Leopard 2 (lieferbar nach und nach innerhalb von fünf Jahren) unter die Arme zu greifen, wirkte so befremdlich, dass sie von Polen verworfen wurde.

Die polnische Initiative dürfte Berlin zudem unter Druck setzen. Wenn Polen mit seinen knapp 40 Millionen Einwohnern seine Streitkräfte mit 1.500 Kampfpanzern (Leopard 2, Abrams und die K2 aus Südkorea) sowie etwa 800 eigenen und koreanischen Panzerhaubitzen aufrüstet, wird die Bundesrepublik weiterhin, zumindest theoretisch, nicht mit nur etwa 300 Kampfpanzern und 119 Haubitzen operieren können. Die Verbündeten, allen voran die USA, werden von Deutschland eine vergleichbare Anstrengung erwarten. Berlin hat solchen Erwartungen in der Vergangenheit zumeist wenig Beachtung geschenkt, wovon der heutige Zustand der Bundeswehr zeugt.

Jedenfalls, bezogen auf die doppelte Einwohnerzahl und die höhere Wirtschaftskraft im Vergleich zu Polen, wären es dann weit über 2.000 Kampfpanzer, über die die deutschen Streitkräfte verfügen müssten. Das ist, unter den heutigen in Deutschland herrschenden politischen Verhältnissen, ein schwer vorstellbares Szenario.

Sobald der K2 in großer Stückzahl in Polen einsatzfähig ist, wird er in Ostmitteleuropa vieles in der sicherheitspolitischen Landschaft verändern. Der K2-PL ist dem russischen Standardpanzer T-72 weit überlegen. Nur die modernste Variante des russischen T-90 und der immer noch nicht einsatzfähige T-14 Armata sind ihm gewachsen. Von beiden Modellen müsste Moskau große Mengen beschaffen, wollte es den 1.500 modernen Kampfpanzern Polens entgegentreten. Eine für einen Angriff erforderliche Überlegenheit von 3 zu 1 oder gar 4 zu 1, wäre von Moskau nicht finanzierbar.

Der K2-Panzer. Verlockendes Angebot aus Korea

Der Zeitdruck ist groß. Die erste Lieferung der 180 Panzer wird in der „normalen“ K2 Ausführung erfolgen. Danach werden die Modelle den polnischen Bedürfnissen angepasst. Die polnische Variante nennt sich dann K2-PL. Davon sollen ab 2026 weitere 820 Stück gebaut und die bereits gelieferten K2 modernisiert werden.

Der Hersteller Hyundai Rotem, eine Tochtergesellschaft der Hyundai Motor Group, hat den Bau einer neuen Fabrik für deren Produktion in Polen angekündigt. Dort sollen ebenfalls gemeinsam mit der Polnischen Rüstungsgruppe (PGZ), neue Fahrzeuge, einschließlich Infanterietransporter, entwickelt werden.

Wie die „PL“ Ausführung letztendlich genau aussehen wird, ist derzeit nicht bekannt. Es wurde aber bereits ein K2 PL „Wolf“ gezeigt. Bei ihm fiel auf, dass die Wanne des Panzers um einen Satz Laufräder verlängert wurde. Zusammen mit einem neuen kompakteren Antrieb könnte diese Erweiterung dazu dienen, im Panzer ein von der Besatzung komplett getrenntes Munitionsdepot einzurichten und die Mannschaft in einer besonders geschützten Zelle unterzubringen.

Auf der polnischen Wunschliste stehen ebenfalls eine verstärkte Panzerung, ein 360-Grad-Beobachtungssystem und ein verbessertes aktives Schutzsystem gegen Raketen und Artilleriegeschosse. Als gewiss gilt, dass der K2 über ein polnisches Kommunikationssystem und ein Gefechtsführungssystem verfügen soll, beides wird mit anderen in der polnischen Armee verwendeten Systemen kompatibel sein.

Modernster westlicher Panzer

Mit dem „normalen“ K2 hat sich Warschau für den weltweit modernsten Kampfpanzer im Nato-Standard entschieden, der bereits gebaut wird und tatsächlich lieferbar ist. Der K2 stammt nicht aus dem Kalten Krieg, er wird seit 2014 hergestellt und gehört zur Standardausrüstung der südkoreanischen Armee. Er ist mit einer automatisch geladenen 120-mm-Glattrohrkanone sowie einem 12,7-mm-Maschinengewehr ausgerüstet und verfügt über Selbstverteidigungssysteme, die unter anderem in der Lage sind, in seine Richtung abgefeuerte Geschosse zu zerstören oder zu „blenden“. Er ist dieselbetrieben, kann bis zu 4,10 Meter tiefe Wasserhindernisse überwinden und wiegt 55 Tonnen.

Der K2 ist kein revolutionärer Wurf, aber weit moderner als die Modelle aus dem Kalten Krieg. Gerade vom Leopard 2 hat der K2 viel übernommen, insbesondere die Bordwaffe. Es ist jedoch der einzige Panzer in der westlichen Welt, der über einen Autolader für die Kanonen verfügt. Der Ladeschütze an Bord entfällt. Die Mannschaft besteht aus drei Personen. Bei den neuesten Modellen des K2 Black Panther wird wiederum eine vierte Person eingeplant, die Luftdrohnen oder unbemannte Unterstützungsfahrzeuge steuern könnte.

Der K2 verfügte von Beginn an über Innovationen, die der deutsche Leopard erst jetzt, im Zuge von Modernisierungen erhält und das auch nur teilweise. Abgesehen von dem schon erwähnten aktiven Selbstschutzsystem, das angreifende Raketen abwehrt, kann der K2 durch sein hydropneumatisches Fahrwerk eine unterschiedliche Bodenfreiheit herstellen.

Mit einem Gewicht von nur 55 Tonnen folgt der K2 eher den russischen Vorbildern und ist wesentlich leichter als die westlichen Modelle. Mit 1.500 PS verfügt er daher über ein exzellentes Verhältnis von PS zu Gewicht. Motor, Getriebe und Kanone der ersten Baugruppe stammen aus Deutschland beziehungsweise wurden in Lizenz hergestellt und werden jetzt auf modernere koreanische Entwicklungen umgestellt.

Eine weitere Besonderheit ist das offene Konzept des Hyundai-Konzerns. Es ermöglicht Weiterentwicklungen des Panzers von Baugruppe zu Baugruppe, ebenso kundenspezifische Lösungen für den Export. Das Angebot von Hyundai ist aufgrund des Technologietransfers und der Schulung der Mitarbeiter vor Ort für die Bestellländer attraktiv.

Das enorme Volumen des polnischen Auftrags hat eine Signalwirkung. Letztlich wollen alle Länder im östlichen Europa ihre Panzerflotten modernisieren. Für sie wird der K2 jetzt noch interessanter. Die entscheidenden Gründe, die Polen für den K2 haben votieren lassen, gelten auch für andere. Die deutsche Industrie kann nur dann wieder ins Spiel kommen, wenn sie in der Lage ist, schnell eine deutliche Weiterentwicklung des Leopard 2 anzubieten, zusammen mit einem Konzept, wie dieser Panzer in großer Stückzahl im Land der Abnehmer gebaut werden kann.

In Warschau heißt es, was die Einführung eines weiteren Panzertyps in der polnischen Armee angeht, dass, entsprechend der angestrebten Struktur der polnischen Panzertruppe, sich die schweren amerikanischen Abrams operativ mit dem leichteren K2-Modell ergänzen sollen. Der K2 Panzer verfügt gegenüber dem amerikanischen Abrams über eine größere Geländegängigkeit und Manövrierfähigkeit sowie die Fähigkeit, Wasserläufe zu überqueren. Zusätzlich besitzt er wirksamere Elemente der Feuerleitanlage.

Die K9-PL-Haubitzen

Die südkoreanische Panzerhaubitze K9 Thunder ist mit einer 155-mm-Kanone bewaffnet und hat eine Reichweite von 40 Kilometern. Es ist ein rein südkoreanisches Produkt und keine Kombination von Bestandteilen aus mehreren Ländern, wie die vergleichbare, in Polen hergestellte Panzerhaubitze Krab. Ihr Turm kommt aus England, das Fahrgestell aus Südkorea, Motor und Getriebe aus Deutschland, der Rest ist polnisch. Die Geschützreichweite der Krab beträgt 4,5 bis 40 Kilometer und die maximale Geschwindigkeit 60 km/h. Sie feuert zwei bis drei Schuss pro Minute. Die polnische Armee hat 92 Krabs bestellt, wovon bis Mitte 2022 80 Stück geliefert wurden.

18 Krab Haubitzen hat Polen der Ukraine geschenkt, woraufhin die Ukrainer 54 Stück für umgerechnet ca. 640 Millionen Euro in Polen in Auftrag gegeben haben. Sie sind voll des Lobes über deren hohe Mobilität und Treffsicherheit. Dennoch, so ist in polnischen Fachkreisen zu hören, die sehr gute Kanonenhaubitze Krab, die jetzt die ukrainischen Streitkräfte bei der Aggressionsabwehr unterstützt, besteht aus vielen Komponenten, die unter verschiedenen Lizenzen hergestellt werden. Dies bringt Komplikationen mit sich.

Für die Haubitze K9-PL, die in Polen, in polnisch-koreanischer Zusammenarbeit produziert werden soll, wird es nur eine ausländische Quelle geben – Südkorea. Der große Vorteil der K9 ist das automatische Ladegerät, das in polnischen Haubitzen nicht vorhanden ist.

Die ersten K9 sollen noch 2022 geliefert werden, auch, um die Lücke nach dem Rüstungstransfer in die Ukraine zu schließen. Die geplante PL-Variante soll ebenfalls eine automatische Nachladevorrichtung haben und eine höhere Feuerrate aufweisen als die der Krabs.

Der Kaufvertrag sieht in der ersten Stufe die Lieferung von 48 Kanonenhaubitzen vor, die nächste Stufe beinhaltet die Lieferung von mehr als 600 Geschützen ab 2024. Ab 2026 sollen die K9 in Polen gefertigt werden. Alle K9 sollen von Anfang an mit polnischen Kommunikationssystemen ausgestattet und an das integrierte Kampfmanagementsystem Topaz angeschlossen sein.

Der Kampfjet FA-50

Polen ist 2022 eines von nur noch drei Nato-Ländern mit MiG-29-Kampfflugzeugen (23 Maschinen) und das einzige, das noch die Su-22 (18 Flugzeuge) einsetzt. Die in die Jahre gekommenen Jets aus der Sowjet-Ära wurden mehrfach aufwendig aufgerüstet, um ihre Systeme Nato-kompatibel zu halten. Es wird jedoch zunehmend schwieriger, dafür zu sorgen, dass sie auch kampftauglich bleiben, zumal eine schrumpfende Nutzerzahl und Sanktionen gegen Russland die Verfügbarkeit von Ersatzteilen einschränken.

Der staatliche Rüstungskonzern Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) stellt MiG-29 Ersatzteile im eigenen Land her, wartet auch die polnischen MiG-29 und Su-22. Allerdings kann das Unternehmen keine MiG-29 Triebwerke produzieren. Außerdem wurden im Inland hergestellte Komponenten mit einem tödlichen Absturz im Jahr 2018 in Verbindung gebracht, der zur vorübergehenden Stilllegung der polnischen MiG-29-Flotte führte.

Polen verfügt bereits über 36 F-16 aus US-amerikanischer Produktion und hat bei den USA 32 F-35A Tarnkappenjets bestellt. Die 48 Flugzeuge des Typs FA-50 aus Südkorea sollen Warschau helfen, die Modernisierung voranzutreiben.

Die FA-50 ist ein leichtes Kampfflugzeug. Es kann Überschallgeschwindigkeiten von Mach 1,5 erreichen und verschiedene Bomben sowie Luft-Luft- und Luft-Boden-Raketen mit bis zu vier Tonnen Gewicht tragen. Die maximale Flughöhe beträgt 16.800 Meter. Polen wird das verbesserte Block-20-Modell erhalten, das mit Nato-Systemen kompatibel ist.

In Warschau entschied man sich für die FA-50 jedoch nicht nur wegen ihrer Kampffähigkeit, sondern wiederum auch wegen der Schnelligkeit, mit der sie beschafft werden konnte. Man hatte auch andere Flugzeuge in Betracht gezogen, darunter weitere F-16, aber keines konnte schnell genug geliefert werden. Die polnischen Luftstreitkräfte sollen die ersten zwölf FA-50 bis Mitte 2023 erhalten.

Außerdem basiert die FA-50 auf dem südkoreanischen Trainings- und leichten Kampfflugzeug T-50, das Korea Aerospace Industries in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin, dem Hersteller der F-16, entwickelt hat. Ein Pilot, der auf einer F-16 ausgebildet wurde, braucht daher wenige Trainingsstunden, um auch eine FA-50 selbständig fliegen zu können. Die Kosten für die Ausbildung als solche sind dadurch viel geringer, und man kann mehr Piloten ausbilden.

Gemäß dem Vertrag mit Südkorea wird es bis 2026 eine FA-50 Wartungs- und Serviceeinrichtung in Polen geben. Auf diese Weise erhält das Land eine verlässliche Option für Ersatzteile, was besonders im Falle von Konflikten mit hoher Intensität wichtig ist, wenn Lieferketten unterbrochen werden können. Auf diese Weise kann die Einsatzbereitschaft von Kampfflugzeugen auf höchstem Niveau gehalten werden. Zudem haben die amerikanischen F-16 und südkoreanischen FA-50 viele identische Bauteile, sodass zwei Lieferketten bestehen, eine koreanische und eine amerikanische, die sich im Falle von Störungen gegenseitig ergänzen können.

Die polnischen FA-50 Kampfflugzeuge sollen in ihrer endgültigen Konfiguration FA-50PL das AESA-Radar, die hochmodernen AIM-9X Sidewinder Kurzstreckenraketen und längerfristig auch die AIM-129 AMRAAM Mittelstreckenraketen erhalten. Da das Flugzeug mit einem Scharfschützenzielgerät ausgestattet sein wird, können die Raketen nicht nur per Radar, sondern auch durch Laser gelenkt werden.

Damit werden die FA-50PL die Fähigkeiten der MiG-29 Kampfflugzeuge deutlich übertreffen und eine vollwertige Ergänzung zu den F-16 Flugzeugen sein.

Die Folgen

Der Südkorea-Großeinkauf, gepaart mit weiteren Anschaffungen in den USA, soll Polen innerhalb kurzer Zeit in den Rang der militärisch stärksten europäischen Nato-Partner hieven und einen Abschreckungseffekt erzielen, der Russland dauerhaft von einem Überfall abhält. Diesem Ziel dient auch die amerikanische Militärpräsenz in Polen.

Sollte es Russland dennoch wagen Polen, anzugreifen, will das Land hartnäckigen Widerstand leisten können und, das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung in den russisch besetzten Gebieten vor Augen, dem Angreifer möglichst keine Geländegewinne gestatten. Mit einem unsicheren Kantonisten wie Deutschland im Rücken, gilt es vielleicht sogar den Russen einige Wochen lang Widerstand zu leisten, bis der amerikanische Entsatz kommt.

Eine so schnelle und umfangreiche Neubewaffnung stellt Staat und Armee vor riesige Aufgaben. Kampfpersonal und Wartungsdienste müssen erheblich aufgestockt und ausgebildet werden. Angesichts des gewaltigen Material- und Munitionsverbrauchs in der Ukraine, gilt es große Reserven anzulegen und die Munitionsherstellung im Land deutlich zu erhöhen. Umfangreiche Baumaßnahmen sind unumgänglich. Das alles ist sehr teuer, aber immer noch viel billiger als die Folgen eines von Russland entfachten Vernichtungskrieges auf eigenem Territorium.

Lesenswert auch: „Leistungsstark, sicher, umstritten. Abrams-Panzer für Polen“

@ RdP

Südkorea

Südkorea Frankreich

Frankreich Vereinigte Staaten

Vereinigte Staaten