Bleierne Vergangenheit, flüchtige Moderne

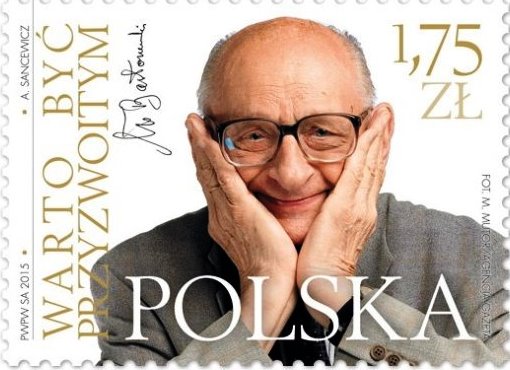

Am 9. Januar 2017 starb Zygmunt Bauman.

In seinem langen Leben hat Zygmunt Bauman einen weiten und kurvigen Gesinnungsweg zurückgelegt. Vom Lobhudler der kommunistischen Ideologie in ihrer menschenfeindlichsten, stalinistischen Ausprägung, zum eifrigen Verfechter der Postmoderne. So wurde aus dem kommunistischen Einpeitscher nach und nach ein beherzter Vordenker der Linken, der die Menschheit an die Hand nahm, um sie durch das verworrene Labyrinth der Jetztzeit zu führen. Kritiker bescheinigten ihm darin eine geradezu chamäleonhafte Geschicktheit.

Er hatte ein bewegtes Leben, wie beinahe alle Europäer aus seiner Generation. Den Zweiten Weltkrieg erlebte Bauman am Anfang kurz als wehrloser Zivilist und gegen Ende als Soldat. Er hatte als Jude das Glück fern abseits des Holocaust überlebt zu haben. Den Stalinismus schlieβlich vollstreckte er acht Jahre lang eifrig und engagiert als dessen Scherge.

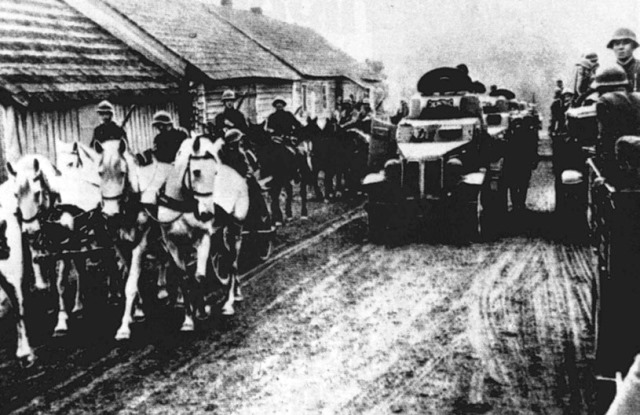

Im Jahr 1925 im westpolnischen Poznań/Posen geboren, entstammte Zygmunt einer armen weitgehend polonisierten, jüdischen Händlerfamilie. Er war vierzehn, als Deutschland am 1. September 1939 Polen überfiel. Als am 9. September die Wehrmacht kampflos in Poznań einzog, befanden die Baumans sich bereits auf der Flucht.

Mal zu Fuβ auf den verstopften Straβen, die immer wieder von deutschen Tieffliegern bombardiert und beschossen wurden, mal ein Stück des Weges mit der Bahn zurücklegend, gelangten sie nach Ostpolen. Das war kurz nach dem 17. September 1939, dem Tag als die Rote Armee Polen vom Osten her überfallen hatte und schließlich die Hälfte des Landes besetzte.

Stalins Gefangener,…

Die Sowjets deportierten die jüdische Flüchtlingsfamilie in ein Arbeitslager im Norden Sibiriens. Das Holzfällen im hohen Schnee bei Minustemperaturen von zwanzig Grad und darunter, mit primitivsten Werkzeugen, das war Vernichtung durch Arbeit. Wer die hohe Arbeitsnorm nicht schaffte, bekam nur noch die halbe Essensration. Woche für Woche kamen Dutzende von Gefangenen um: Frauen die in Sommerkleidern verhaftet worden waren, Intellektuelle, die nie zuvor eine Axt in der Hand hatten, Kinder, Alte…

Wie die Baumans, verschleppten die Sowjets etwa eine halbe Million polnischer Bürger in der Zeit zwischen September 1939 und Juni 1941, als sie selbst noch Hitlers engste Komplizen waren. Weitere rund einhunderttausend Menschen, darunter etwa fünfundzwanzigtausend gefangengenommene Offiziere der polnischen Armee, des Grenzschutzes, der Polizei, wurden von ihnen ermordet.

Im Sommer 1941, kurz nachdem Deutschland die Sowjetunion überfiel und das rote Riesenreich unterzugehen drohte, nahm Stalin, auf Vermittlung der Briten hin, Verhandlungen mit der polnischen Exilregierung in London auf. Das Ergebnis war eine „Amnestie“ für die verschleppten Polen, obwohl sie keine Verbrechen begangen hatten. Die wehrfähigen Männer unter ihnen sollten in der Sowjetunion eine der Exilregierung unterstellte polnische Armee bilden. Von den Sowjets und den Briten ausgerüstet, sollte diese an der Seite der Sowjets in den Kampf ziehen. Ihr Kommandeur war General Wladyslaw Anders.

Doch in den drei hierfür eingerichteten Auffanglagern kamen vom Hunger, der Sklavenarbeit und nach wochenlangen Transporten ausgezehrte Menschen an. Es fehlten Lebensmittel (die Sowjets lieferten Anfang 1940 nur 40 000 Essensrationen für 70 000 Soldaten) und Medikamente um sie wieder aufzupäppeln. In den primitiven Baracken und in Zelten, in denen sie den Winter 1941-1942 verbringen mussten, lichtete der Tod schnell ihre Reihen. Zu den Sammelpunkten strömten auch tausende zuvor verschleppter polnischer Zivilisten, meistens Frauen, viele Waisenkinder, die auf diese Weise der Sowjethölle entkommen wollten.

Stalin hatte, in der Not der ersten Niederlagen, dem britischen Ministerpräsidenten Churchill mit seiner Polen-Vereinbarung einen Gefallen getan. Er brauchte Churchills Hilfe. Doch eine polnische Armee, die nicht direkt seiner Kontrolle unterstand, bestehend aus Menschen die auf Grund ihrer Erlebnisse die Sowjets und ihren Kommunismus zutiefst hassten, wollte Stalin nicht auf Dauer auf seinem Gebiet dulden.

Er drängte darauf die ersten zwei mühsam aufgestellten, kaum kampffähigen Divisionen an verschiedene Frontabschnitte zu schicken, wo sie umgehend aufgerieben worden wären. Die polnische Exil-Regierung dagegen verlangte, dass die gesamte polnische Armee an einem Ostfrontabschnitt eingesetzt wird, erkundigte sich immer wieder nach dem Verbleib der von den Sowjets im Herbst 1939 gefangengenommenen polnischen Offiziere. Die Russen taten so, als hätten sie keine Ahnung. Das Katyn-Massaker sollte erst im April 1943 bekannt werden.

Am Ende lieβ Stalin die ungewollten Verbündeten gehen. Im August 1942 wurden die knapp einhundertzwanzigtausend „General-Anders-Polen“ in den britisch besetzten Iran evakuiert, darunter nicht ganz achtzigtausend Soldaten und achtzehntausend Kinder. Die Truppe, später das 2. Polnische Korps, zog weiter über den Irak nach Palästina und kam ab April 1944 bei den schweren Kämpfen in Italien (Monte Cassino, Ancona, Bologna) zum Einsatz.

…Stalins Verehrer

Zurückgeblieben in der Sowjetunion waren hunderttausende Menschen aus Polen, darunter die Baumans. Gemäβ der „Amnestie“ vom Sommer 1941 hatte man sie Ende 1941 aus dem Lager nach Gorki (heute Nischnij Nowgorod) entlassen. Baumans Vater Maurycy, der im Lager beinahe umgekommen war, wollte mit der Familie zu einem der Sammelpunkte der Anders-Armee gelangen, doch die Sowjets blockten ab. Juden, Weiβrussen, Ukrainer, die bis 1939 in Polen gelebt hatten und polnische Staatsbürger waren, durften nicht zur polnischen Armee. Sie wurden endgültig „Bürger der UdSSR“.

Maurycys Sohn Zygmunt hatte sehr schnell den Bazillus des Kommunismus geschluckt. In der Schule trat er dem kommunistischen Jugendverband Komsomol bei, war Feuer und Flamme für Stalin und den Marxismus-Leninismus. Im November 1943, gleich nach seinem 18. Geburtstag, bekam er die Einberufung zur Moskauer Miliz (Polizei) und wurde, nach eigenen Angaben, bei Verkehrskontrollen eingesetzt.

Derweil werkelte Stalin ab Mitte 1943 an einer neuen polnischen Armee an seiner Seite. Diesmal unter streng kommunistischen Vorzeichen, befehligt und kontrolliert von ihm treu ergebenen Polen, die in seinem Namen das künftig kommunistische Land verwalten sollten. Tausende Verschleppte meldeten sich freiwillig zu dieser 1. Polnischen Armee, meistens ohne Stalins Vorhaben zu durchzuschauen.

Jedoch gab es kaum polnische Offiziere. Stalin hatte sie im April 1940 in Katyn ermorden lassen, behauptete nach der Entdeckung des Verbrechens, es seien die Deutschen gewesen und brach die diplomatischen Beziehungen zur Londoner polnischen Exilregierung ab. Wer von den Offizieren überlebt hatte, zog Mitte 1942 mit General Anders in den Nahen Osten. Deswegen mussten Offiziere der Roten Armee in polnische Uniformen schlüpfen, gleichzeitig wurde das Riesenreich nach geeignetem polnischen „Menschenmaterial“ durchforstet.

So kam man auch auf Zygmunt Bauman: jung, intelligent, vom Kommunismus verblendet, Polnisch sprechend. Auf diese Weise gelangten, neben anderen, damals auch viele polnische Juden, die in der UdSSR Zuflucht gefunden hatten, in den gerade in der Sowjetunion aufgebauten polnischen kommunistischen Machtapparat, ins Propagandawesen, in die Strukturen der politischen Geheimpolizei, zum Militär. Hier war die Gründungs-Machtelite der künftigen Volksrepublik Polen entstanden, die zusammen mit der Roten Armee ins Land einrückte.

Politoffizier, Zuträger, Fanatiker

Leuten wie Bauman stand eine Blitzkarriere offen. Er wurde mit 19 Jahren Politoffizier und als solcher nahm er teil an den schweren Kämpfen um Kolberg/Kołobrzeg (März 1945, 1 200 gefallene Polen) und am Endkampf um Berlin (April – Mai 1945), erlitt eine Verwundung.

In Polen zurück (die Ablegung der sowjetischen Staatsbürgerschaft war jetzt kein Problem) wurde seine Einheit in das sogenannte Korps der Inneren Sicherheit (KBW) eingegliedert. Es war die „Haustruppe“ des Ministeriums für Staatssicherheit, die in enger Zusammenarbeit mit Einheiten der sowjetischen Staatssicherheit (NKWD) den bewaffneten polnischen antikommunistischen Widerstand bekämpfte.

„Zwanzig Tage lang“, so heiβt es z. B. in einem Beförderungsantrag von 1950, „befehligte er eine Abteilung, die sich durch die Festnahme einer groβen Zahl von Banditen hervortat. Bauman wurde mit dem Tapferkeitskreuz ausgezeichnet.”

Bereits 1944 warb die Hauptverwaltung Information (Główny Zarząd – phonetisch: Saschond – Informacji – GZI) Bauman als ihren Zuträger (Deckname „Semion“) an. Die GZI war die politische Polizei der Armee, fest in der Hand sowjetischer Berater. Es war ein schreckliches Terrorinstrument, ständig auf der Suche nach „inneren Feinden“, das sich unermüdlich zwischen 1944 und 1956 eine breite, blutige Schneise durch die Reihen der kommunistischen polnischen Armee bahnte. Ihre Verhörmethoden waren bestialisch. Bauman wusste das.

Ob, wen und weswegen „Semion“ Personen denunziert, der Verhaftung und der Folter preisgegeben hat, wissen wir nicht. Seine Zuträger-Akte hat nicht überdauert. 1946 trat Bauman in die KP ein.

Acht Jahre lang diente er in den Truppen (KBW) der Staatssicherheit als hoher Politoffizier. Er war damals ein kommunistischer Fanatiker, dem sein Vater viel Kummer bereitete. Maurycy Bauman wollte z. B. nicht zustimmen, als Sohn Zygmunt beschloss die ziemlich armselige Haushälfte in Poznań, die sich im Familienbesitz befand, der kommunistischen Partei zu vermachen.

Im März 1953, Stalin war gerade gestorben, ging der Vater in die israelische Botschaft in Warschau, die, wie alle westlichen Vertretungen, lückenlos überwacht wurde, um sich nach einer Umsiedlung zu erkundigen. Wegen einer solchen „feindlichen Kontaktaufnahme“ landete man damals für gewöhnlich im Kerker. Maurycy Bauman blieb das erspart, dafür wurde der Sohn, Major Zygmunt Bauman schon am 15. März 1953, „wegen Verbindungen zu seiner klassen- und ideologisch entfremdeten Familie“ aus dem Stasi-Armeedienst entfernt. Nach einer schweren Auseinandersetzung brach der Sohn jeglichen Kontakt zum Vater ab.

Vorgetäuschte Ratlosigkeit

Der fanatische Stalinist hatte bereits während seiner Stasi-Militärzeit ein Fernstudium der marxistischen Philosophie begonnen. Geschasst, durfte er es als regulärer Student an der Warschauer Universität fortsetzten. Bereits im Mai 1953 verkündete Zygmunt Bauman während einer pompösen „wissenschaftlichen“ Uni-Konferenz zu ehren Stalins, dass „die objektive historische Gesetzmäβigkeit den Sieg der sozialistischen Revolution in der ganzen Welt vorankündigt.“

1954 war er mit dem Studium fertig, durfte zum Doktorandenstudium bleiben, als das politische Tauwetter begann. Der neue sowjetische Parteichef Nikita Chruschtschow hielt im Februar 1956 in Moskau, während des 20. Parteitages der KPdSU, eine fünfstündige Geheimrede „Über den Personenkult und seine Folgen“, in der er Stalins Verbrechen enthüllte. Schon bald gelangte diese Rede nach Polen, kursierte in Abschriften unter der Hand, sorgte für Aufregung, Entsetzten und, bei den Stalinisten, für Ratlosigkeit.

„Wieso sind wir erblindet? Wir haben uns doch für die Revolution entschieden, weil wir einen scharfen Blick und glühende Herzen hatten“, schrieb Bauman in „Po prostu“ („Schlicht und einfach“), der studentischen, damals rebellischsten, Wochenzeitschrift des Landes (bereits 1957 wurde sie im Zuge der „Normalisierung“, auf Geheiβ der Partei, eingestellt). Baumans Worte klangen bitter, glaubhaft waren sie nicht im geringsten. Gerade er wusste über die Verbrechen bestens Bescheid.

„Ich hatte nicht den Mut“

Die Soziologie, Ende der 40er Jahre als ein „bürgerliches Überbleibsel“ von den Hochschulen des Ostblocks verbannt, durfte in Polen wieder gelehrt werden. An der Warschauer Universität entstanden 1956 gleich zwei Lehrstühle.

Der erste, für „klassische Soziologie“, setzte die unterbrochene Tradition fort, geleitet von Prof. Stanisław Ossowski, einem der herausragendsten polnischen Humanisten jener Zeit, der in der stalinistischen Epoche (1948-1956) Lehrverbot hatte. Der zweite Lehrstuhl stellte das „Gegengewicht“ dar und betrieb „marxistische Soziologie“. Sein Chef, Prof. Julian Hochfeld, war ein brillanter Akademiker, der den Krieg als polnischer Jude in der Sowjetunion verbracht, und sich ganz und gar der Sache des Kommunismus verschrieben hatte. Der Doktorand Bauman machte unter seinen Fittichen wissenschaftliche Karriere.

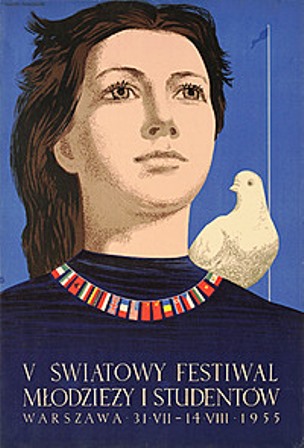

Die Partei tat derweil alles, um das politische Tauwetter möglichst schnell zu beenden. Es sollte kein Zurück mehr zum brutalen Stalinismus geben, aber der neue Parteichef Władysław Gomułka wollte keine Anfechtungen der führenden Rolle der kommunistischen Partei dulden. Er öffnete die Tür einen Spalt breit für westliche kulturelle Einflüsse, überlieβ die Musik, die Malerei, teilweise den Film und die Literatur ihren Schöpfern. Die künstlerische Freiheit war ab Mitte der 50er Jahre in Polen unvergleichlich gröβer als in allen anderen „Bruderländern“. Diese Ventile sollten den Druck der permanenten Unzufriedenheit der Menschen mit der schlechten Versorgung, der politischen Gängelung, der wachsenden Zensur mildern.

An den humanistischen Lehrstühlen und Instituten der Warschauer Universität gab es jedoch nicht wenige Studenten und Dozenten, die das Ende des politischen Tauwetters nicht hinnehmen wollten. Bei den Philosophen, Soziologen und Ökonomen rumorte es am heftigsten. Einstige fanatische Stalinisten, wie Prof. Leszek Kołakowski, Prof. Włodzimierz Brus, Prof. Bronisław Baczko, Prof. Stefan Morawski, Dr. Krzysztof Pomian u. a. (die meisten jüdischer Abstammung) hatten sich inzwischen der Revision des bürokratisch-zentralistischen Sozialismus sowjetischer Prägung verschrieben, predigten die Einführung der Arbeiterselbstverwaltung, den Abzug der Partei aus vielen Lebensbereichen, die Einschränkung der Zensur usw.

Bauman war nicht dabei. „Leben ist überleben, wer überlebt – gewinnt.“, sagte er rückblickend gut dreiβig Jahre später in seiner Rede, die er anlässlich der Verleihung des Adorno-Preises 1998 in Frankfurt am Main hielt. Auch er hegte Mitte der sechziger Jahre in Warschau immer mehr Zweifel an der marxistischen Orthodoxie. Doch er wich der Konfrontation mit dem System aus, widmete sich der soziologischen Erforschung des Werdegangs der britischen Arbeiterbewegung. Jahre später gestand er ein: „Viele meiner Kollegen wurden aus der Partei geworfen. Ich hätte mich damals solidarisch zeigen können, aus der Partei austreten. Ich hatte nicht die Kraft, nicht den Mut dazu.“

Polen, Israel, England

Der Konflikt eskalierte im März 1968. Es kam zu mehrtägigen heftigen Studentenunruhen in Warschau, Protesten von Intellektuellen, Forderungen nach mehr Freiheit. Die Parteioberen griffen hart durch. Sie lieβen die Milizknüppel schwingen und gaben gleichzeitig das Startsignal zu einem Elitenwechsel. Junge, machthungrige Kader durften nun die Genossen fortjagen, die es sich in den höheren Etagen des kommunistischen Parteiapparates, der Wissenschaft, der Medien, der Diplomatie, der Wirtschaft, des Gesundheitswesens, der Armee bequem eingerichtet hatten. Viele der Davongejagten waren jüdischer Herkunft und Stalinisten der ersten Stunde.

Das geschah kurz nach dem triumphalen Sieg Israels im Sechstagekrieg (Juni 1967) über die von der Sowjetunion bewaffneten und wirtschaftlich unterstützen arabischen Staaten. Auf Geheiβ Moskaus mussten in der Folge alle Ostblockstaaten die diplomatischen Beziehungen zu Israel kappen. Das von den „USA-Imperialisten“ massiv unterstützte Israel stieg für einige Jahre zum „Erzfeind“ des Ostblocks auf. Da passte es gut, die jüdischen Genossen als Zionisten zu diffamieren, eine „fünfte Kolonne“, die angeblich mit Israel gemeinsame Sache machte.

Das sonst vom Westen weitgehend abgeschottete kommunistische Polen öffnete nun Tür und Tor für seine ausreisewilligen jüdischen Bürger. Etwa fünfzehntausend gingen zwischen 1968 und 1972, darunter (im Juni 1968) Zygmunt Bauman, seine Ehefrau Janina und ihre drei Töchter.

Zwei Jahre lang hielt Bauman es an den Universitäten in Tel Aviv und Haifa aus. Das gelobte Land blieb ihm fremd: „Jude zu sein in Israel war gewissermaβen ein Vollzeitjob“. Den wollte er nicht ausüben. Die drastische Militarisierung, das nationale Pathos, das ihm entgegenschlug, die jüdische religiöse Orthodoxie, die er nicht nachvollziehen konnte. Das alles verunsicherte ihn, ging ihm auf die Nerven. Und da war noch die Art, wie mit den Arabern umgegangen wurde. „Wir wollten keine verfolgte Minderheit sein, aber genauso wenig einer Mehrheit von Verfolgern angehören.“ Erleichtert folgte Bauman 1971 dem Ruf der britischen Universität Leeds und blieb ihr bis zu seinem Tod treu.

Schlüsselbegriff „Flüchtigkeit“

Er lehrte und forschte erfolgreich. Zuhörer und Leser schätzten seine ironischen, pointierten Schilderungen, reich an Methapern, klar in der Aussage. Wie funktionieren gesellschaftliche Ordnungen, was zerrüttet sie und was hält sie zusammen?

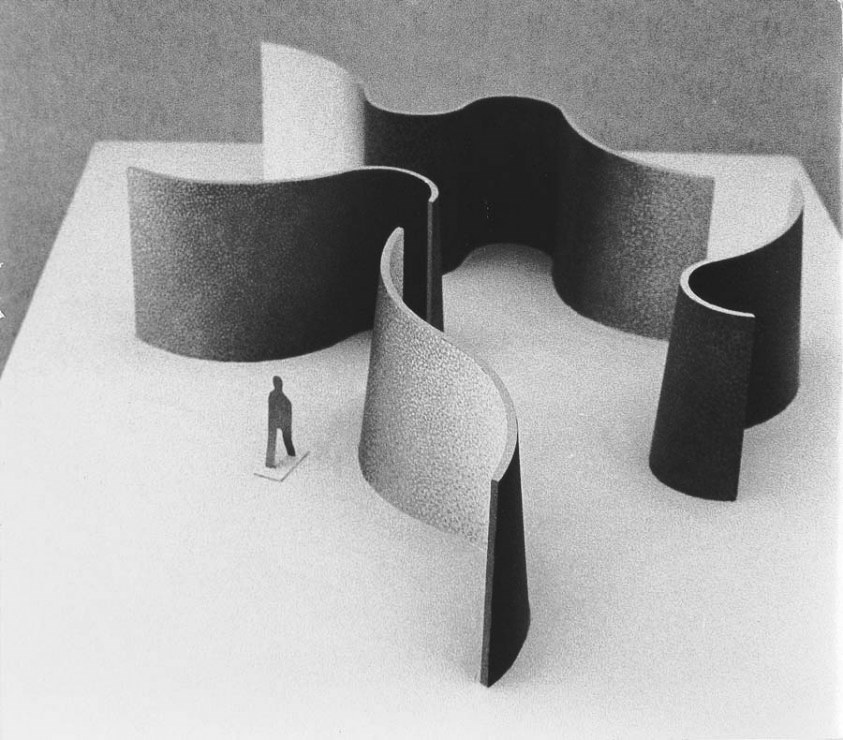

Das einst so geordnete, solidarische Gemeinwesen, so Bauman, weicht dem unbarmherzigen Wettbewerb vieler „Einzelkämpfer“, die sich zu immer mehr Konsum und Selbstvervollkommnung verführen lassen. Der Mensch heute verirrt sich irgendwo zwischen Cyberspace, den deregulierten Märkten und künstlich geweckten Sehnsüchten. Baumans scharfsinnige Beobachtungen glichen kleinen Bausteinen zum Legebild der Postmoderne oder wie Bauman sagte: einer flüchtigen Moderne.

Diese gesellschaftliche Unrast, so seine Auffassung, macht Institutionen und Gemeinschaften durchlässig, konturlos. Sie geben den Menschen immer weniger Halt. Wirkmächte der Weltwirtschaft hebeln die Ökonomie des Nationalstaates und das soziale Netz aus. Menschen, die dem Tempo mobiler Geldströme und den flexiblen Arbeitszeiten nicht mehr gewachsen sind, werden ausgesondert, marginalisiert, kaum mehr wahrgenommen. Das Bedürfnis der vereinsamenden Individuen nach sozialer Bindung und Anerkennung wird im Zeitalter der flüchtigen Moderne nur noch durch soziale Medien befriedigt.

Ob arabischer Frühling, die Finanzkrise, der Flüchtlingsansturm oder der internationale Terrorismus, Bauman gliederte sie ein in seine Überlegungen, spann den Faden der flüchtigen Moderne immer weiter.

Nach seiner Emeritierung 1991 wurde er erst so richtig produktiv. Was von seinem Werk bleiben wird, ist sicher der Schlüsselbegriff der „Flüchtigkeit“, den er seit seinem Buch „Liquid Modernity“ (2000) wie ein Markenzeichen immer wieder aufgriff: „Flüchtige Liebe“, „Flüchtige Angst“, „Flüchtige Zeiten“, „Flüchtige Aufsicht“ und zuletzt „Flüchtiger Teufel“ heißen die Variationen des Themas. Er recycelte sein Motiv so konsequent, dass ihm Kollegen vorwarfen, sich selbst zu plagiieren. In seinen Beschreibungen stets auf dem aktuellen Stand der Geschehnisse, war er als ein Vortragender und Interviewpartner sehr gefragt.

Von der Vergangenheit eingeholt

Nur zu einem Thema schwieg Zygmunt Bauman eisern: zur eigenen Vergangenheit. Seine Ausführungen, das Wissen um seine jüdische Herkunft, um die aufgenötigte Ausreise aus dem kommunistischen Polen, seinen Bruch mit dem Marxismus, und nicht zuletzt, sein Äuβeres und sein Auftreten bewirkten, dass ihn eine Aura von Respekt und Bewunderung umgab, die sich, je älter er wurde, in Ehrfurcht verwandelte.

Die Nachricht über Aktenfunde, die belegten, dass Bauman jahrzehntelang seine stalinistische Vergangenheit verschwiegen und die Öffentlichkeit über seine Rolle im kommunistischen Terrorapparat getäuscht hatte, platze im März 2007 wie eine Bombe. Er bekannte sich zu den wichtigsten Tatsachen: sehr knapp und ohne Demut.

Ein einziges Mal stand er dem britischen „Guardian“ gegenüber hierzu Rede und Antwort. Doch er wich aus, indem er sagte, er könne sich an vieles nicht mehr erinnern. Er verharmloste die Zeit des Stalinismus, in der Schreckliches geschehen war, spielte seine eigene Rolle in dieser Zeit herunter, verglich die brutale Vernichtung des antikommunistischen Widerstandes mit der modernen Terrorbekämpfung.

Doch je mehr Zygmunt Bauman versuchte in Bezug auf seine Vergangenheit zur Tagesordnung überzugehen, umso heftiger wurde er von ihr eingeholt. Seine Glaubwürdigkeit hat groβen Schaden genommen, und wenn er in den letzten Jahren Polen als Gastvortragender besuchte, musste er mit Störungen und Boykott rechnen. Auf die Verleihung einer Ehrendoktorwürde in Wrocław/Breslau verzichtete er vorsorglich – unter dem Beifall seiner Gegner.

Mehrfach wurde er öffentlich als Schuft geschmäht, auch durch den prominenten nationalkonservativen Publizisten jüdischer Abstammung, Bronisław Wildstein:

„Wir kennen viele hervorragende Intellektuelle, die Schufte waren, die Schreckliches taten, dennoch lohnt die Auseinandersetzung mit ihrem Denken. Andererseits: Wenn jemand eine Rolle im gesellschaftlichen Leben spielt, dann müssen wir von ihm verlangen, dass er sich seiner Vergangenheit stellt.“

Flucht in die Flüchtigkeit

Die Auseinandersetzung mit seinem eigenen Gedankengut entpuppte sich damals für Bauman als sehr unangenehm. Bedenken kamen auf, die Thomas Assheuer in der „Zeit“ (29.03.2007) so formulierte:

„Es drängt sich die Frage auf, wie sich die Theoriebildung des berühmten Soziologen zu seiner kommunistischen Vergangenheit verhält. Gibt es eine untergründige, vielleicht auch entlastende Verbindung zwischen Baumans kommunistischen Jahren und der Wahl seiner wissenschaftlichen »Waffen«?“

„Wie weit“, so der Autor, „trägt die naheliegende Vermutung, Bauman habe mit einer Theorie Karriere gemacht, die ganz nebenbei auch ihren Autor entlastete? Eben mit einer postmodernen Soziologie, in der nicht der Einzelne für sein Handeln verantwortlich ist, sondern die Geschichte selbst, das große Ganze oder, noch plakativer, die »Dialektik der Aufklärung«.

Tatsächlich war Bauman international mit einem Buch bekannt geworden, das an seinen düstersten Stellen das 20. Jahrhundert als Diktatur monströser Zwänge beschreibt, als Lavastrom anonymer Gewalten und unentrinnbarer »Rationalitäten«. »Dialektik der Ordnung« hieß die Studie, die nach einer Entwicklungszeit von fast zwanzig Jahren 1989 erschienen ist und die These aufstellte, ausgerechnet die Aufklärung habe die Monster der Moderne hervorgebracht, jene tödliche Liaison aus kalter Vernunft und bürokratischem Apparat, die jede Verantwortung, jeden moralischen Spielraum neutralisiert.“, schieb Assheuer und fuhr fort:

„Die Moderne macht das Subjekt zum Ding – sie vernichtet alles, was ihr nicht gleicht, das Uneindeutige, das Andere, jede Abweichung von der bürokratischen Norm. Je rationaler die Welt, desto barbarischer verhalten sich ihre Bewohner. Entsprechend wollte Bauman (…) im Holocaust den »Code der Moderne« entziffern. Der Judenmord war kein Zivilisationsbruch, sondern die zwangsläufige Folge der Moderne mit ihrem Hass auf alles Fremde.

In dieser Lesart war auch der Stalinismus nur ein dämonischer Zwillingsbruder der totalen Ordnung, nur eine andere Fratze der Moderne. Auch in dieser Hölle gibt es keine moralische Freiheit, keine Schuld, nur schuldlos Schuldige. Die Handelnden sind Werkzeuge des totalitären Weltgeistes, und wer auf der Schädelstätte der Geschichte nicht schuldig wird, hat Glück gehabt. Aber wer hat schon Glück?”

Der Autor spricht Bauman frei von dem Verdacht, er flüchtete in die flüchtige Moderne auf der Flucht vor seiner Vergangenheit. Doch Assheures Freispruch klingt weit weniger überzeugend als die angeblich widerlegte Eingangsthese.

Zygmunt Bauman wurde immer wieder als der „polnische Martin Heidegger“ bezeichnet. Er reagierte darauf erbost. In Bezug auf sein geistiges Werk, wertete Bauman die Nebeneinanderderstellung mit einem der herausragendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts gewaltig auf. Dagegen hatte der eitle Soziologe auch nichts einzuwenden. Doch in dem Vergleich ging es um fanatische Verblendung zweier Intellektueller, ihre bewusste Kollaboration mit zwei ebenbürtigen totalitären, verbrecherischen Regimen und um die Opferrolle, in die beide anschlieβend zu schlüpfen dachten.

Und dennoch: wer die Gegenwart hinterfragt, kommt an Baumans Betrachtungen nicht vorbei. Ob sie so flüchtig sind, wie die Moderne, der sie gewidmet sind, wird sich bald zeigen.

© RdP