Pfarrer in gottlosen Weiten

Ein polnischer Priester berichtet über sein Tun und Leben in der Ukraine.

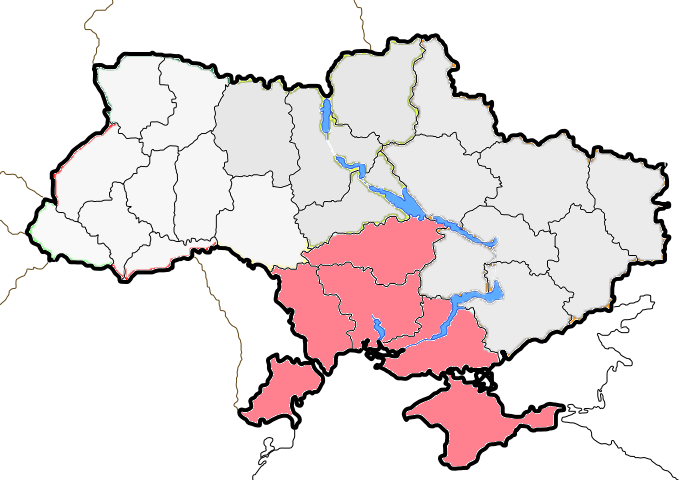

Pfarrer Jan Dargiewicz aus Ełk/Lyck in Masuren, arbeitet seit zehn Jahren in der Ukraine. Seine Gemeinde Rasjesd, die zum katholischen Bistum Odessa-Simferopol gehört, befindet sich westlich von Odessa, an der Grenze zu Transnistrien. Das Bistum hat eine Fläche von 138.000 Quadratkilometern, soviel wie Bayern, Niedersachsen und Hessen zusammen. Es erstreckt sich entlang der gesamten ukrainischen Schwarzmeerküste und umfasst auch die inzwischen von Russland besetzte Krim. In diesem Gebiet leben gerade einmal 20 Tausend Katholiken. Über das Leben und Wirken eines katholischen Pfarrers in den gottlosen Weiten des Ostens stand Pfarrer Dargiewicz der Tageszeitung „Nasz Dziennik“ („Unser Tagblatt“) vom 3. April 2015 Rede und Antwort.

Welche Sprache spricht man in Odessa?

Die meisten sprechen Russisch, weil in diesem Teil der Ukraine zur Sowjetzeit die Russifizierung mit viel Nachdruck betrieben wurde. Ukrainisch galt als die Sprache der Dörfler, also sprach man in der Öffentlichkeit Russisch. Jetzt ist das Ukrainische in Mode gekommen, immer mehr Leute sprechen Ukrainisch.

Zu welchen Glauben bekennen sich die Menschen?

Nur fünf Prozent der Bewohner unseres Bistums bekennen sich überhaupt zu irgendeiner Religion. Die Sowjets haben Weiβrussland und die Ukraine auf der Höhe der Stadt Winniza von Nord nach Süd der Länge nach geteilt. Westlich dieser Linie befanden sich, nach dem Einmarsch der Sowjets am 17. September 1939, die von Polen abgetrennten Gebiete, welche 1944 aus zwischenzeitlicher deutscher Besatzung von den russischen Truppen erneut erobert wurden. Der katholische und orthodoxe Glaube waren dort sehr stark ausgeprägt. Die Sowjets verfolgten die Kirchen in diesen Landstrichen zwischen 1939 und 1941 und dann wieder ab 1944 unerbittlich. Pfarrer und Popen wurden ermordet oder deportiert, Kirchengebäude zweckentfremdet oder zerstört, den einfachen Volksglauben, soweit ihn alte Menschen praktizierten, ließ man jedoch gewähren. Ein paar eingeschüchterte und drangsalierte Pfarrer und Popen durften in irgendwelchen Kleinstkapellen die Seelsorge halbwegs fortsetzten.

In den weiβrussischen und ukrainischen Gebieten östlich von Winniza, die schon ab 1918 zur Sowjetunion gehörten, erstreckte sich seit den Massakern und Säuberungen der 30er Jahre ein gottloser Raum. Allein in Odessa wurden zwischen 1937 und 1938 in den Kellern des NKWD knapp eintausend Geistliche aller Religionen durch Kopfschuss ermordet: Pfarrer, Pastoren, Popen, Rabbiner, Mullahs der Krimtataren, Mönche, Nonnen. Ziel war der totale Atheismus: keine Geistlichen, keine Kirchen, ein absolutes Verbot „religiöser Propaganda“, wie die Seelsorge genannt wurde. Mir ist vor kurzem eine Frau in Odessa begegnet, die noch in den 80er Jahren zu drei Jahren Lagerhaft verurteilt wurde, weil sie eine abgegriffene englische Broschüre über die Muttergottes von Fatima besaβ.

So gesehen sind wir hier Pioniere und Missionare im wahrsten Sinne des Wortes. Die ersten Priester kamen Anfang der 90er Jahre hierher und begaben sich auf die Suche nach den letzten Gläubigen. Die Anfänge sahen so aus, dass ein Pfarrer eine Kirchenruine vorfand und eine alte Frau, die letzte Katholikin weit und breit. Sie war es, die die Kirche vor der Einebnung gerettet hatte, als irgendwann in der Sowjetzeit die Bulldozer anrückten. Sie blieb so lange vor den Mauerresten stehen, bis das Abrisskommando sich sagte, das lohnt nicht und abzog. So geschehen in der Stadt Kertsch auf der Krim.

In Cherson schlief der Pfarrer anfangs im Zelt, wärmte sich an einer Kerze, wusch sich und aβ bei fremden Leuten. Die ersten Messen hielt er zunächst auf der Eingangstreppe, dann im Vorraum, am Ende im Kircheninneren. Jahrzehntelang hatte sich dort ein Kino mit dem Namen Pawel Morosow befunden, einer Ikone der Sowjetpropaganda, symbolisiert durch einen Bauernjungen, der seinen eigenen Vater als einen „Volksfeind“ angezeigt hatte, weil dieser angeblich Getreide versteckte und sich der Kollektivierung widersetzte. Jungen aus der Umgebung bewarfen den Pfarrer mit Steinen, weil er ihnen das Kino „weggenommen hat“. Jetzt ist die Stadt stolz auf die prächtig aufgebaute Kirche und einer dieser Jungen ging ins Priesterseminar.

Wie sieht heute Ihre Arbeit aus?

Es ist immer noch sehr schwer. Unsere Gegend ist bitterarm. Einige wenige Oligarchen schwimmen in unvorstellbarem Reichtum. Besonders auf dem Lande herrscht fast schon das blanke Elend. Die Kluft zwischen Reich und Arm ist schier bodenlos. Das Christentum wurde ausgerottet. Den Menschen fehlt ein geistiges, ein moralisches Fundament. Der Kommunismus förderte vor allem die schlechten Eigenschaften im Menschen: Passivität, Mitläufer- und Denunziantentum, das Wegschauen, das Nach-Oben-Ducken und Nach-Unten-Treten. Mittlerweile kommen noch die Verlockungen des Konsums hinzu, und dann der Krieg. Viele halten das nicht aus. Alkoholismus und Drogensucht richten Furchtbares an. Wer kann, geht: nach Europa, nach Russland…

Dennoch steht die Kirche immer besser da.

Nach dem was war, kann es nur besser werden. Neue Pfarrgemeinden entstehen, weil sich immer mehr versprengte, katholische Familien bei uns melden, die den Glauben wieder leben wollen. Plötzlich stellt sich heraus, dass es in dem Ort noch mehr Katholiken gibt. Menschen lassen sich taufen, nehmen die Sakramente entgegen, ein normales geistiges und religiöses Leben kommt nach und nach in Gang. 2005 bat mich ein 75-jähriger Mann ihn zu taufen. Seine Eltern waren katholisch, sein ganzes Leben lang wartete er darauf endlich einem Pfarrer zu begegnen. Ich war der erste, den er in seinem Leben traf. Auf den Dörfern in der weiten Steppe erfahren die Menschen erst nach und nach, dass die katholische Kirche wieder vor Ort ist.

Die meisten Priester in Ihrem Bistum kommen aus Polen.

So ist es. Wir sind räumlich am nächsten dran, wir können uns aufgrund der Verwandtschaft der Sprachen am schnellsten mit den hiesigen Menschen verständigen. Die katholische Kirche in der Ukraine haben anfänglich fast ausnahmslos polnische Pfarrer, Mönche und Nonnen wieder aufgebaut. Oft unter unsäglichen Mühen und Entbehrungen. Finanziert wird unser Tun ausschlieβlich aus Spenden, die in den Kirchen in Polen gesammelt werden. Das ist unsere polnische Beteiligung an dem Evangelisierungswerk der Kirche, zu der wir alle aufgerufen sind. Die ersten ukrainischen Pfarrer wurden bereits geweiht. Sie sollen in der Zukunft die katholische Kirche in der Ukraine aufbauen und festigen.

Wie steht es um den Kirchenbau?

Wenn wir eine neue Pfarrei gründen, werden am Anfang die Heiligen Messen in privaten Häusern abgehalten. Dann mieten wir einen Saal. In einem der Orte handelt es sich dabei um den Saal im Haus der Veteranen der Roten Armee. An der Stirnseite hängen Hammer und Sichel, an den Wänden Portraits von Lenin, Marx, Engels, Stalin und anderer kommunistischer Größen, von denen sehr viele, wie Lenin, Stalin oder Dserschinski, furchtbare Verbrechen begangen haben. Plötzlich stehen da, inmitten dieses Panoptikums, das Kruzifix und das Bild Muttergottes, Menschen sprechen das Vaterunser. Deswegen bauen wir auch in der kleinsten Gemeinden ein Gotteshaus, und sei es eine winzige Kapelle. Gläubige, die sich in Privathäusern oder gemieteten Sälen zum Gottesdienst treffen werden als eine Sekte betrachtet. Wenn es eine Kirche oder Kapelle gibt, dann steigt gleich die Zahl der Gläubigen. Die Menschen sehen ein Gebäude mit dem Kreuz auf dem Dach, mit Heiligenfiguren, einem Altar, einem Taufbecken… Ein Kirchengebäude ist wie ein Leuchtturm.

Gibt es Chancen alte Kirchengebäude zurück zu bekommen?

Es ist sehr schwer. Das ukrainische Recht ist sehr kompliziert, die Beamten sind misstrauisch und wenig kooperativ, in den Archiven herrscht Chaos. Es kostet viel Mühe und man braucht viel Geduld um nachzuweisen, dass es sich bei der Ruine um eine Kirche handelt. Noch schwieriger ist es, wenn das Kirchengebäude bereits anderen Zwecken dient. Auch beim Neubau von Kirchen begibt man sich auf einen anstrengenden Weg.

Es gibt in unserem Bistum sehr viele ehemalige katholische Kirchen. Vom Ende des 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor der Oktoberrevolution 1917, hatten die zaristischen Behörden in der Gegend sehr viele Polen und Deutsche angesiedelt. Odessa wurde Ende 1794 von den russischen Behörden gegründet. Bereits im Juli 1795 kamen die ersten etwa einhundert polnischen Familien dort an. Um 1914 lebten in Odessa immerhin bis zu 30.000 Polen. Sie bauten in der Stadt katholische Kapellen und Kirchen. Die schöne Kathedrale in Odessa haben die Sowjets in eine Sporthalle umgewandelt. Erst 1991 wurde sie zurückgegeben und wieder hergerichtet. Die St. Klemens Kirche war das größte Gotteshaus östlich von Polen, es hatte zweitausend Sitzplätze. Den dortigen Probst, Pfarrer Józef Szejner haben die Sowjets bereits im Mai 1922 ermordet, das Gebäude 1933 in die Luft gesprengt. Viele Kirchengebäude haben als Ruinen überdauert. Sie zurückzubekommen und wiederaufzubauen ist eine Aufgabe für Generationen.

Stimmt es, dass der Katholizismus in der Ukraine eindeutig mit dem Polnischsein gleichgestellt wird?

Die Kirche ist katholisch, also heilig, allgemein und apostolisch. Wir sind für alle Katholiken da. In der Praxis findet die Seelsorge überwiegend in drei Sprachen statt; auf Ukrainisch, Russisch und Polnisch. Als ich aber eine Gruppe von Armeniern zu betreuen begann, habe ich angefangen den Gottesdienst auf Armenisch abzuhalten. Doch Sie haben Recht. Die katholische Kirche wird in der Ukraine sehr oft mit dem Polentum gleichgesetzt. Oft gehört nur ein polnisch klingender Nachname dazu, um als Pole und katholisch angesehen zu werden. Zu uns kamen nicht wenige junge Menschen, die irgendjemand in der Schule darauf hingewiesen hat, dass, wenn sie so einen Namen tragen, sie ganz bestimmt Polen seien.

Wie sieht Ihre tagtägliche Arbeit aus?

Ich bin Pfarrer in einer Pfarrei die etwa 200 auf 300 km groβ ist. Der Ort Rasjesd wurde von den Sowjets an einem Eisenbahnknotenpunkt aus dem Boden gestampft. Um an allen Orten eine Messe zu zelebrieren lege ich an jedem Sonntag etwa 300 km zurück. Es ist eine schwere, aber auch sehr schöne, bewegende Arbeit. Die Menschen sehnen sich geradezu nach Seelsorge.

Gleichzeitig kommt man oft mit äuβerster Armut in Berührung. Ich habe gelernt Sanitäter zu sein. Zusammen mit unserer Gemeindeschwester waren wir einige Male bei einer fast einhundertjährigen Frau, die einst zwei Jahre lang in eine polnische Schule gegangen ist. Sie las und betete auf Polnisch, sprechen konnte sie nicht. Sie lebte in Armut, war von Würmern befallen. Wir mussten die Parasiten erst entfernen, bevor ich die Sakramente spenden konnte. Die Menschen hier leben einen einfachen, ehrlichen den Mitmenschen zugewandten Glauben. So ist mir bei einer meiner „Sonntagsrunden“ das Geld ausgegangen. Ich konnte nicht tanken, um nach Hause zu kommen. Mir kam der Gedanke: „Lieber Gott, Du hast mich hierher geschickt, tue etwas“. Nach der Messe verlasse ich die Kapelle. Ein Mann kommt auf mich zu, gibt mir etwas Geld und sagt: „Das habe ich gerade beim Einkaufen gespart und will es Ihnen geben“. Auf diese Weise gibt uns Gott zu verstehen, dass er über uns wacht: „Mach Dir keine Sorgen, arbeite nur“.

Wie ist die Identität der Menschen in Odessa?

In Odessa leben Vertreter von 121 Nationalitäten. In der Zarenzeit war das ein Schmelztiegel der Nationen. Es war eine sehr reiche Stadt, es kamen Menschen von überall her. Es gibt immer noch viele Zeugnisse des einstigen Reichtums. Die Menschen gehen miteinander freundschaftlich, friedfertig um, auch wenn sie in sehr unterschiedlichen, manchmal sehr exotischen Sprachen untereinander sprechen, verschiedene Glauben praktizieren. Das stört niemanden.

Dennoch kam es am 2. Mai 2014 in Odessa zu schweren Krawallen und Zusammenstöβen mit 48 Toten und gut zweihundert Verletzten als Folge.

Das kam von Auβen. Es begann mit einem Marsch von Fuβballfans. Es war ein friedlicher Marsch, der durch Provokationen gestört wurde. Alles war gut durchdacht, einschlieβlich der Anwesenheit russischer Medien an den wichtigsten Orten des Geschehens. Es waren Leute von auβerhalb. Sie riefen „Russland“, „Referendum“. Sie fuhren von Stadt zu Stadt. Ich bin hier schon lange, kenne die Einheimischen. So etwas würden sie nicht tun, und wie man sieht fiel die Provokation auf einen sehr unfruchtbaren Boden, weil es hier bis heute eher friedlich zugeht.

Welchen Einfluss hat der Krieg im Donbas auf das Leben in Odessa und Umgebung?

Dieser Krieg spaltet die Gesellschaft. Familien sind zerstritten. Ich kenne z. B. Geschwister, von denen der Bruder in der Ukraine und die Schwester in Russland lebt. Sie ruft an und sagt dem Bruder, dass Russland die Ukraine vom Faschismus befreien wird usw. Die Macht der Propaganda ist so groβ, dass man nichts erklären kann. Verwandte wenden sich voneinander in Hass ab. Man spürt die Bedrohung. Wir dürfen nicht vergessen, dass unsere Gegend zu „Neurussland“ gehören sollte. Nach dem 2. Mai 2014 herrschte lange Zeit Ruhe, jetzt steigt die Spannung wieder. Meine Pfarrei grenzt ja an Transnistrien, und das ist so als würden wir Russland zum Nachbarn haben. Wenn es einen Angriff auf uns geben sollte, dann von zwei Seiten.

Gibt es in Ihrer Pfarrei Flüchtlinge?

Ja, viele. Es gibt auch eine Menge Soldaten die von der Front zurückkommen, darunter viele Verwundetete und Invaliden. Die Krankenhäuser sind überfüllt. Unsere Gemeindemitglieder, unsere Nonnen gehen zu ihnen. Es gibt Bekehrungen, Taufen… Vorher hatten diese Menschen keine Zeit, keine Gelegenheit an Gott zu denken.

RdP