Blanke Ostflanke

Die Verwundbarkeit der Nato im Baltikum und in Polen.

In der russischen Enklave Kaliningrad und in den russischen Gebieten, die unmittelbar an Lettland und Estland grenzen, befinden sich heute die gröβten Truppenansammlungen innerhalb Europas. Die militärische Schwäche der Nato in dieser Region und eine enorme bewaffnete Überlegenheit Russlands, laden Moskau regelrecht zu einem Vorstoβ ein.

Nachfolgend dokumentieren wir groβe Auszüge eines Artikels, der in der Wochenzeitung „Gazeta Polska“ („Polnische Zeitung“) vom 24. April 2016 erschienen ist.

Die russische Übermacht äuβert sich vor allem in der Fähigkeit, aus dem Stand, zeitlich und räumlich begrenzte, unvermutete Blitzangriffe vornehmen zu können. Ein solcher Überfall auf Nato-Gebiet würde nicht unbeantwortet bleiben. Der Kreml kann jedoch dabei davon ausgehen, dass eine Erwiderung der Nato so viel Zeit in Anspruch nehmen wird, dass sich das Bündnis am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt sehen könnte.

Widerstand der Liliputaner

Durchaus vorstellbar wäre, dass die Russen innerhalb von 72 Stunden die drei baltischen Staaten überrollen, und dann der Nato mit dem Einsatz von Atomwaffen drohen, sollte das Bündnis den Versuch wagen die besetzten Gebiete zurückzuerobern. Friedensbewegte Massenproteste in Westeuropa, vor allem in Deutschland, lautstarke Appelle „vernünftiger“ Politiker und Medien „mit Russland zu reden“ und „Russland zu verstehen“ könnten das Schicksal des wieder einmal von Russland besetzten Baltikums schnell besiegeln.

Insgesamt können die drei baltischen Staaten: Estland, Lettland und Litauen für den Kriegsfall vier bis fünf reguläre Brigaden (etwa 30.000 Mann) aufbieten, unterstützt von der Territorialverteidigung. Es handelt sich hierbei ausnahmslos um leichte Infanterie, fast gänzlich ohne schweres Gerät. Eine eigene Luftwaffe haben die Balten, bis auf einige wenige lettische Hubschrauber sowjetischer Bauart, nicht. Ihre Flugabwehr besteht aus tragbaren Singer- und Mistral-Raketen, geeignet um Luftziele in geringen Höhen abzuschieβen.

Die Seestreitkräfte bestehen aus einigen wenigen Minensuch- und kleinen Patrouillenbooten. Weder die in der letzten Zeit angeschafften 90 Schützenpanzerwagen der estnischen Armee noch die neuen leichten Panzerhaubitzen der lettischen Streitkräfte könnten der erdrückenden russischen Übermacht etwas anhaben.

Polen einsam an vorderster Front

Eine Schlüsselrolle im Nato-Ostseeraum spielt Polen. Seine Landstreitkräfte bestehen aus drei Divisionen mit u. a. zehn voll ausgerüsteten Infanteriebrigaden. Das Land verfügt, nach der Türkei, über die meisten Panzer unter den europäischen Nato-Staaten. Es handelt sich dabei überwiegend um deutsche Leopard-Panzer. Ein Teil stammt jedoch noch aus der Zeit des Warschauer Paktes, wurde aber, soweit möglich, aufwendig auf den neusten Stand gebracht.

Die neue Regierung unter Frau Beata Szydło ist inzwischen emsig dabei, die Versäumnisse ihrer Vorgänger abzuarbeiten. Eine Freiwilligen-Territorialarmee wird aufgebaut. Truppenstandorte vom Westen des Landes (ein Überbleibsel aus der Epoche des Warschauer Paktes) werden in den, bis jetzt fast wehrlosen, Osten des Landes verlegt. Eine zahlenmäβige Aufstockung der Streitkräfte ist im Gange.

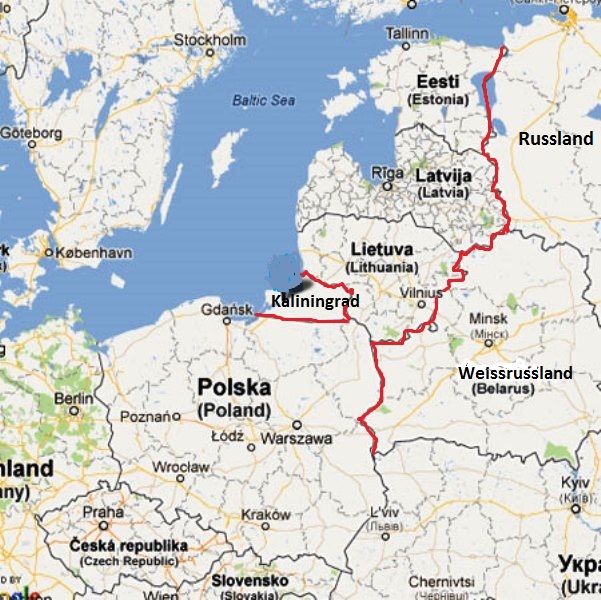

Doch seine geographische Lage dürfte es Polen kaum erlauben, den drei baltischen Staaten zur Hilfe zu kommen. Wie eine geballte Faust schwebt die russische Enklave Kaliningrad über dem Land, und im Osten erstreckt sich das mit Russland militärisch eng verwobene Weiβrussland. Polen hätte groβe Mühe das eigene Territorium zu verteidigen.

Warschau liegt nur knapp 300 Kilometer von den Ausgangsstellungen des potentiellen Angreifers entfernt und wäre schnell Ziel eines starken russischen Zangenangriffs von Norden (Kaliningrad) und Osten (Weiβrussland), der die polnischen Streitkräfte im Raum der sog. Suwalki-Lücke umgehend von der polnisch-litauischen Grenze abschneiden würde.

Nato mit Lupe suchen

Die ständige militärische Anwesenheit der Nato in und an der Ostsee blieb seit dem Nato-Beitritt der drei baltischen Staaten im Jahr 2002 auf ein absolutes Minimum beschränkt. Im Rahmen der s.g. Baltic Air Policing Mission überwachen vier in Litauen stationierte Jagdflugzeuge jeweils eines Nato-Landes drei bis vier Monate lang den Luftraum über dem Baltikum. Anschlieβend wird an ein anderes Nato-Land, das über Luftstreitkräfte verfügt, übergeben. Seit Mai 2014 sind auch in Estland abwechselnd vier Nato-Flugzeuge stationiert.

Gröβere Verbände von Nato-Schiffen erscheinen in der Ostsee nur selten zu Übungen.

In Polen und im Baltikum sind, nach dem Rotationsprinzip, einige Kompanien der US-Army stationiert. Ihre Anwesenheit soll die Hemmschwelle für einen eventuellen russischen Angriff deutlich erhöhen. Obwohl rein symbolisch, garantiert die US-Präsenz eine sofortige Einbeziehung der USA in einen von Russland angezettelten Konflikt.

Erst jetzt werden in Polen und im Baltikum erste Geräte- und Vorratslager für amerikanische Truppen, die im Ernstfall zur Hilfe kommen sollen, angelegt.

Im Kriegsfall hat die „Einsatzgruppe mit sehr hoher Einsatzbereitschaft“ (VJTF) der Nato 48 Stunden um zu reagieren. Ihr zur Seite sollen kleine Einheiten von Spezialkräften, sowie sehr beschränkte Luftwaffen- und Marinekontingente stehen.

Weiteren vorgesehenen Entsatztruppen bleiben sieben Tage Zeit. Das Problem besteht darin, dass innerhalb der beiden Fristen (zwei bzw. sieben Tage) die genannten Nato-Streitkräfte ihre Einsatzfähigkeit erreichen sollen. Vor Ort erscheinen würden sie erst danach, und das nur, wenn alle 28 Nato-Regierungen dem Einsatz zugestimmt haben. Und das kann dauern.

Die besetzen baltischen Staaten können also im Ernstfall nur auf die schnelle Reaktion der USA zählen. Hierfür bestimmt ist die 82. Luftlandedivision in Fort Bragg/South Carolina. Ein Bataillon dieser Einheit kann innerhalb von 18 Stunden an jedem Ort in der Welt landen, die ganze Division, mit Ausrüstung, spätestens nach 96 Stunden.

Es soll nach Westen gehen

Seit einigen Jahren modernisieren und bauen die Russen ihre Streitkräfte im Westen des Landes sehr zügig aus und sind dadurch, im Ostseeraum, der Nato konventionell weit überlegen.

Die Veränderungen begannen bereits in der Amtszeit des vorherigen Verteidigungsministers Anatolij Serdjukow (2007-2012) und werden unter seinem Nachfolger Sergei Schoigu mit noch mehr Nachdruck fortgesetzt.

Viele kleine, oft heruntergekommene Standorte wurden geschlossen, verbliebene hat man aufwendig modernisiert. Wo früher oft die Hälfte, und mehr, des Personals fehlte, ist heute die volle Sollstärke vorhanden. Neue Standorte und Einheiten sind entstanden.

Seit 2010 existiert der Westliche Wehrkreis. Es ist der gröβte von vier Wehrkreisen, in die Russland aufgeteilt wurde. Er erstreckt sich von der Arktis bis zur Ukraine und vom Ural bis zur Ostsee. Seine Kommandozentrale befindet sich in St. Petersburg. Ihm unterstellt sind drei Armeen, eine ganze Reihe weiterer selbständiger Bodentruppeneinheiten, die Baltische- und die Nordmeerflotte, erhebliche Luftlande- und Luftabwehrkräfte sowie strategische Atomraketeneinheiten.

Zu den beweglichsten Einheiten gehören drei Luftlandedivisionen und drei Brigaden SpezNas-Sondertruppen des russischen militärischen Nachrichtendienstes GRU, die gegnerische Befehlszentralen und wichtige Anlagen im Hinterland des Gegners im Handstreich besetzten oder vernichten sollen.

Ihnen zur Seite stehen eine Flotte von Transport- und Kampfflugzeugen und starke Luftabwehreinheiten. Schnell auf groβe Entfernungen verlegbar, wären diese Kräfte geeignet die Vorhut eines Überraschungsangriffs auf die baltischen Staaten zu bilden.

Eine zweite Welle würde, wie bereits erwähnt, aus den drei Armeen bestehen, von denen zwei inzwischen bereits voll einsatzfähig sind und eine sich im Aufbau befindet.

Das Kommando der 6. Armee befindet sich in St. Petersburg. Die Kräfte der 6. Armee sind im Osteeraum entlang der Grenze zu Lettland, Estland und Finnland verteilt: in der Nähe von Pskow, um St. Petersburg und auf der Karelischen Landenge.

Die 1. Panzerarmee mit Kommando in Moskau, besteht u. a. aus zwei Elite-Einheiten: die 4. Kantemirow-Division und die 2. Taman-Division. Sie sollen im Ernstfall über Weiβrussland auf Polen, Litauen und die Nord-Ukraine vorstoβen.

Die 20. Armee mit Kommando in Woronesch wird neu aufgestellt. Sie soll über weniger Panzer, dafür mehr leichte Kampffahrzeuge verfügen.

Die 1. und die 20. Armee sollen bevorzugt mit dem modernsten Kampfpanzer T-14 Armata und dem neuentwickelten Schützenpanzer T-15 Kurganez beliefert werden.

Der unsinkbare „Flugzeugträger“ Kaliningrad

Eine sehr groβe strategische Bedeutung hat die Gegenwart Russlands an der Pregelmündung.

Der wichtigste Marinestützpunkt der Baltischen Flotte befindet sich in Baltijsk/Pillau. Hier liegen die meisten der fünfzig Schiffe dieses Verbandes vor Anker (darunter zwei Zerstörer, zwei Fregatten, drei Korvetten und zwei U-Boote vom Typ Projekt 877 Heilbutt). Sehr wichtig für eventuelle Angriffsoperationen sind die vier groβen Landungsschiffe der Ropucha-Klasse und die zwei gröβten Luftkissenlandungsboote der Welt vom Typ „Wisent“, die jeweils bis zu 140 Soldaten und 30 Tonnen Fracht befördern können. Dem Kommando der Baltischen Flotte untersteht auch eine nicht kleine Anzahl von Flugzeugen des Typs Su-24, Su-27, An-26, Mi-24, Mi-8 und Ka-27.

Die Baltische Flotte Russlands hat zwei Aufgaben zu erfüllen. Zum einen soll sie die Kaliningrader Enklave verteidigen und die Seeverbindungen nach St. Petersburg schützen. Zum anderen soll sie die baltischen Staaten und Polen von der See her abriegeln, indem sie vom Finnischen Meerbusen, den Alandinseln, der Insel Gotland bis hin zur Südküste der Ostsee operiert.

Die russische Flotte verfügt in der Ostsee über eine enorme Übermacht. Die baltischen Staaten haben keine Seestreitkräfte. Die polnische Marine, in die seit dem Ende des Kommunismus kaum investiert wurde, ist heute praktisch kampfunfähig. Die Finnen beschränken sich auf die Küstenverteidigung, die sie allerdings mit modernen Schiffen bewerkstelligen. Schweden hat seine einst sehr starke Marine weitgehend abgeschafft. Die deutsche Marine, nur im äuβersten westlichen Winkel der Ostsee präsent und zu offensiven Operationen ohnehin kaum fähig, hätte vor allem mit dem eigenen Küstenschutz und der Sicherung der dänischen Meerengen alle Hände voll zu tun.

Im Kaliningrader Gebiet sind drei Bodentruppeneinheiten stationiert: die 336. Marineinfanteriebrigade in Bakltijsk/Pillau, die 79. Motorisierte Infanteriebrigade in Gusew/Gumbinnen und das 7. Motorisierte Infanterieregiment in Kaliningrad.

Warschau in 12 Minuten vernichtet

In Tscherniachowsk/Insterburg hat die 152. Garde-Raketenbrigade ihren Standort. Sie ist mit Totschka-U-Gefechtsfeld-Kurzstreckenraketen (70 – 120 Kilometer Reichweite) ausgerüstet. Das System, auf geländegängigen Lastkraftwagen installiert, ist hochbeweglich und schnell verlegbar. Die kürzeste Zeit zwischen voller Fahrt, anhalten und dem Raketenstart beträgt nur fünf Minuten. Jedes Fahrzeug ist mit einer Rakete ausgestattet, die mit unterschiedlichen, auch atomaren, Gefechtsköpfen bestückt werden kann, deren Sprengkraft bis zu 200 Kilotonnen beträgt (die Hiroshima-Atombombe hatte eine Sprengkraft von 15 Kilotonnen).

Das Totschka-U-System kann kurzfristig durch das Iskander-M-System ersetzt werden, wodurch sich die Reichweite der Atomraketen auf bis zu 700 Kilometer erhöht. Eine Iskander-Atomrakete, abgeschossen in einem soeben angefahrenen Waldstück des Kaliningrader Gebietes, erreicht Warschau innerhalb von 12 Minuten und ist praktisch nicht abzuwehren.

Die Tscherniachowsker-Raketenbrigade verfügt auch über die S-300 Antaios und S-400 Triumph, mobile, allwettertauglichen Langstrecken-Boden-Luft-Lenkwaffensysteme zur Bekämpfung von Kampfflugzeugen, Marschflugkörpern sowie ballistischen Kurz- und Mittelstreckenraketen. Damit beherrschen die Russen den gesamten Luftraum zwischen Süd-Lettland und Nord-Polen.

Ein wichtiger Bestandteil des kompletten Systems ist die in Pionerski/Neukuhren gebaute gewaltige Radarstation Woronesch-DM, die ein Gebiet von 10.000 Quadratkilometern überwacht.

Insgesamt sind im Kaliningrader Gebiet bis zu 15.000 Soldaten stationiert. Diese Zahl kann kurzfristig beachtlich erhöht werden. In vier groβen Vorratslagern werden Waffen und Ausrüstung für bis zu 20.000 Mann vorgehalten.

Von Pskow bis Lida

Kräfte die für den Angriff auf Lettland und Estland vorgesehen sind, wurden in der Gegend von Pskow zusammengezogen. Pskow selbst ist Sitz der 76. Garde Luftsturmdivision. Diese Eliteeinheit, deren Soldaten in der Ukraine und in Syrien im Einsatz waren, besteht aus zwei Luftsturmregimentern und allen notwendigen Unterstützungseinheiten. Insgesamt 7.000 Fallschirmjäger. Ebenfalls in Pskow stationiert ist die 2. Selbständige SpezNaz-Spezialtruppenbrigade.

Ungefähr 50 Kilometer südlich von Pskow, in Ostrow wurde im Sommer 2013 die 15. Armee-Fliegerbrigade gebildet. Sie verfügt über knapp einhundert Kampfhubschrauber Mi-28N Nachtjäger und Ka-52 Alligator, dazu einige Dutzend Transporthubschrauber Mi-8MTV-5 und Mi-26T. Eine Stunde Flug trennt sie von Riga. Sie fliegen zu niedrig, um von der lettischen Luftraumüberwachung entdeckt zu werden.

Ein ähnlicher Kampfhubschrauber-Standort entsteht in Puschkin, 25 Kilometer südlich von St. Petersburg.

In unmittelbarer Nachbarschaft der estnischen Grenze entstand 2009 eine völlig neue Einheit, die 25. Motorisierte Infanteriebrigade in Wladimirski Lager. In Luga, 140 Kilometer südlich von St. Petersburg, sind die 9. Artilleriebrigade und die 26. Raketenbrigade beheimatet. Letztere wurde ganz und gar auf mobile Iskander-M-Abschusssysteme umgestellt. Das Bild einer durch und durch militarisierten Region an der estnischen Grenze wird ergänzt durch die 138. Motorisierte Infanteriebrigade in Kamenka bei St. Petersburg. Hinzu kommt der Luftstützpunkt in Lewaschow und die um St. Petersburg herum stationierten S-400 Luftabwehrraketen.

Weiβrussland kann Moskau nicht „Nein“ sagen

Eine besondere Bedeutung spielt Weiβrussland. Es ist an Russland durch einen Unionsvertrag gebunden. Die Luftverteidigungssysteme beider Staaten bilden eine Einheit und halten regelmäβig umfangreiche gemeinsame Übungen ab.

Im Ernstfall wäre Weiβrussland nicht in der Lage Russland die Nutzung seines Luftraums und Territoriums zu verbieten. Im Sommer 2013 begann Russland mit der Stationierung von Su-27M3-Jagdflugzeugen im Luftwaffenstützpunkt Lida, unweit der litauischen Grenze. Ein weiteres russisches Geschwader wird bald ins benachbarte Baranowitschi verlegt.

Zwar versucht Staatspräsident Lukaschenka zu lavieren, aber im Ernstfall, davon gehen westliche Planer fest aus, werden die weiβrussischen Streitkräfte an russischer Seite in den Kampf ziehen. Die weiβrussische Luftwaffe zählt 100 Kampfflugzeuge und 20 Kampfhubschrauber. Die Landstreitkräfte bestehen aus drei mechanisierten Infanteriebrigaden, zwei Luftlandebrigaden und einer Brigade Spezialtruppen.

Das Kriegsszenario

Die meisten Fachleute gehen davon aus, dass ein Krieg Russlands gegen die baltischen Staaten mit Provokationen seitens der russischen Minderheiten in Estland (30 Prozent der Bevölkerung) und Lettland (26 Prozent) beginnen würde. Ein Aufruhr in diesen Staaten könnte Moskau als Vorwand dienen unmittelbar einzugreifen. Wahrscheinlich kämen am Anfang, als ortsansässige „Partisanen“ getarnt, „grüne Männchen“, kleine russische Spezialeinheiten ohne Abzeichen, zum Einsatz. Danach reguläre Truppen.

Der Angriff auf Litauen, wo keine nennenswerte russische Minderheit lebt, könnte der schnellen Errichtung eines Landkorridors zwischen Weiβrussland und dem Kaliningrader Gebiet dienen.

Generell würde Russland schnell vollendete Tatsachen schaffen wollen, und die Nato durch die Androhung eines Atomwaffeneinsatzes vom Handeln abzuhalten versuchen. Deswegen ist in den russischen Plänen ein völliges Abschneiden des Baltikums von der Auβenwelt vorgesehen: durch den „Riegel“ zwischen Kaliningrad und Weiβrussland, die Seeblockade und die volle Kontrolle über den Luftraum, wozu sich die mobilen S-300 und S-400 Luftabwehrraketen sehr gut eignen.

Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass der russische Angriff, nach einer kurzen „grüne-Männchen-Episode“, mit einem von Weiβrussland ausgehenden Vorstoβ zur Schaffung einer Landbrücke nach Kaliningrad beginnen würde. Gleichzeitig würde ein von Kaliningrad und Weiβrussland aus vorgenommener Zangenangriff in Richtung Warschau beginnen, um polnische Truppen möglichst hinter die Weichsel zurückzudrängen. Mit massiven Luftlandeoperationen würden die Russen zeitgleich Lettland und Estland einzunehmen versuchen.

Danach würde Moskau mit Atombombendrohungen und Gesprächsangeboten die westliche Öffentlichkeit zum Einlenken und zur „realistischen“ Anerkennung vollendeter Tatsachen zu überreden versuchen.

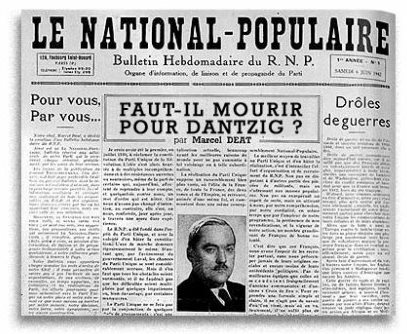

„Faut-il mourir pour Riga?“

„Faut-il mourir pour Dantzig?“ – „Muss man für Danzig sterben?“ lautete der Titel eines Artikel, den der französische Sozialist und spätere Faschist Marcel Déat am 4. Mai 1939 in der Pariser Zeitung „L’Œuvre“ veröffentlicht hat. „Pourquoi mourir pour Dantzig?“ wurde damals sofort zu einem wichtigen Schlagwort in der französischen und britischen politischen Debatte.

Dahinter verbarg sich der Aufruf, die französischen und britischen Beistandsgarantien für Polen nicht einzuhalten. Sie sahen vor, dass die Westalliierten spätestens zwei Wochen nach dem Angriff auf Polen im Westen die Kampfhandlungen gegen Deutschland eröffnen. Nach Déats Motto wurde das einsam kämpfende Polen im September 1939 Hitler und Stalin überlassen. Neun Monate später waren die Deutschen in Paris, und wegen Danzig starben am Ende 50 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Wird das alles, im Ernstfall, einen potentiellen Autoren des Artikels mit dem Titel „Faut-il mourir pour Riga?“ in Hamburg oder Paris von seiner Absicht abbringen?

RdP