Geld, Gerät, GI’S und der eiserne Riegel

Polens korrigierte Verteidigungsdoktrin.

Mit dem Krieg in der Ukraine steigen die polnischen Verteidigungsausgaben stetig und die Polen, das Schicksal der Ermordeten von Butscha und Irpin vor Augen, nehmen das billigend in Kauf.

In einer Umfrage, die Anfang April 2023 das Wochenmagazin „Sieci“ („Netzwerk”) in Auftrag gab, wurde gefragt, welche Art von Armee Polen haben sollte. Nur 32 Prozent der Befragten antworteten, dass eine Armee, die das Land so lange verteidigen kann, bis die Alliierten Polen zur Hilfe kommen, ausreicht. Dagegen waren 68 Prozent der Meinung, dass es eine Armee geben muss, die in der Lage wäre, einen feindlichen Angriff aus eigener Kraft abzuwehren.

Daraus lassen sich mehrere Schlussfolgerungen ziehen. Die Polen unterschätzen den Krieg in der Ukraine nicht und er macht ihnen Angst. Diese Angst jedoch, und das ist eine weitere Beobachtung, lähmt sie nicht und macht sie nicht zu Defätisten, die zu weitreichenden Zugeständnissen bereit wären, nur um sich in einer trügerischen Sicherheit wähnen zu können. Für die meisten Polen ist die Verteidigung ihres Landes, das bekunden sie zumindest, eine selbstverständliche Antwort auf einen möglichen Überfall.

Und schließlich die vielleicht wichtigste Schlussfolgerung. Polen sollte sich in einem eventuellen Krieg in erster Linie auf sich selbst verlassen. Das zeigt schlussendlich, dass die Polen in der Lage sind, aus dem bisherigen Verlauf des Krieges in der Ukraine und aus ihrer eigenen Geschichte zu lernen.

Ernüchterung

Der Krieg wirkte ernüchternd und hat so manche frühere polnische Illusion zunichtegemacht. Die Ukraine war in der Lage gewesen, den russischen Überfall in den ersten Kriegswochen aus eigener Kraft abzuwehren. Erst dann erhielt sie nennenswerte militärische Unterstützung. Vorher bekam der ukrainische Botschafter in Berlin von deutschen Spitzenpolitikern, wie Christian Lindner, zu hören „Euch bleiben nur wenige Stunden“ und deswegen könne man nur humanitären Beistand leisten.

Gleichzeitig hat sich gezeigt, dass es versteckte, aber erhebliche Unterschiede in der Politik der einzelnen Nato-Mitglieder im Umgang mit dem Aggressor gibt. Während die am stärksten bedrohten Staaten Ostmitteleuropas eine entschlossene Reaktion forderten, reagierten andere, vor allem Deutschland und Frankreich, mit Zögern und Zaudern, in der Hoffnung, mit Moskau bald einen Deal machen zu können, selbst wenn das auf Kosten der Ukraine gehen sollte. Bei vielen Polen weckte das sofort Assoziationen an die Vergangenheit, als verschiedene europäische Mächte, trotz Unterstützungszusagen, Polen den Aggressoren zum Fraß vorwarfen.

Ein solches Verhalten der Franzosen, Deutschen und manch anderer in Westeuropa gibt Anlass zur Sorge. Es stellt deren Glaubwürdigkeit als Verbündete in Frage und untergräbt das Vertrauen innerhalb der Nato. Wird sich ihre Reaktion nicht, wie im Falle Englands und Frankreichs im September 1939, in leeren Gesten erschöpfen? Die haben damals zwar dem Dritten Reich den Krieg erklärt, aber zu Hilfe gekommen sind sie dem überfallenen Polen nicht.

Umso mehr als der berühmte Artikel 5 des Nordatlantikvertrags, der im Falle eines Angriffs zur Anwendung kommt, von der Verpflichtung der Vertragsparteien spricht, Maßnahmen zu ergreifen, die sie als notwendig erachten, um einem angegriffenen Verbündeten beizustehen. Das muss nicht unbedingt militärisches Eingreifen sein. Man kann sich auch, wie Deutschland zu Beginn des Ukrainekrieges, darauf beschränken, 5.000 Helme zu schicken. Zumal der lang anhaltende Frieden und der daraus resultierende Wohlstand Westeuropa geistig demobilisiert und militärisch impotent gemacht haben.

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Nato wenig wert ist. Sie ist viel wert. Das aber nur, wenn sich das Bündnis weiterhin nicht nur auf Berlin, Paris und einige andere Partner stützt, die mut- und hoffnungslos die eigene Sache für aussichtslos halten und glauben, ohne Russland nicht auskommen zu können. Hätten allein sie das Sagen, stünde Putin schon längst an der polnischen Grenze. Daran gibt es leider keinen Zweifel. Deswegen gilt, frei nach Vergil, die Einschränkung, „traut nicht den Deutschen, auch wenn sie eine Zeitenwende verkünden”.

Hilf dir selbst, dann hilft dir Amerika

Die Stärke und Lebenskraft der Nato wird nach wie vor von den Vereinigten Staaten bestimmt, zu denen die Polen mit wesentlich mehr Vertrauen aufschauen als so manche westeuropäische Bündnismitglieder. Nur sind die Amerikaner ziemlich weit weg und haben nicht nur Probleme mit Russland, sondern auch mit China. Gerade deshalb muss sich Polen selbst helfen, damit ihm die Amerikaner helfen wollen und können.

Die ukrainische Erfahrung beeinflusst heute stark das Denken amerikanischer Strategen. Das „Wall Street Journal” veröffentlichte Anfang April einen Artikel von John Bolton, eines Diplomaten und zeitweisen Beraters von Donald Trump. Bolton schrieb unter anderem, dass die Vereinigten Staaten in erster Linie auf jene Verbündeten setzen sollten, die Amerikas Stärke stärken, also auf aktive und gut bewaffnete Verbündete, die in der Lage sind, einen Angriff aus eigener Kraft abzuwehren. Denn nur sie sind es wert, dass man ihnen hilft. Da ist kein Platz für Abtrünnige, die kostenlos vom amerikanischen Militärschirm profitieren. In dieser Denkweise, die auch von Joe Bidens demokratischem Team weitgehend geteilt zu werden scheint, macht der Aufbau einer starken Armee Polen zu einem wertvollen und schützenswerten Partner für Amerika.

Die Zahl der amerikanischen Truppen in Polen, die heute auf über 10.000 geschätzt wird, mag nicht überwältigend sein, aber drei Dinge sind erwähnenswert.

Erstens: Amerikanische GIs sind in Polen stationiert, was noch vor wenigen Jahren undenkbar schien.

Zweitens: In Poznań wurde ein vorgeschobenes Kommando des V. Landkorps der US-Armee eingerichtet, der erste ständige Stützpunkt der amerikanischen Streitkräfte auf polnischem Territorium.

Drittens: Seit Anfang April gibt es in Powidz, etwa 80 Kilometer östlich von Poznań, ein Dienstleistungs- und Rüstungslager der US-Armee, das schon bald mehrere Tausend Panzer und Kampffahrzeuge beherbergen soll. So wird sich die amerikanische Reaktionszeit auf eine russische Bedrohung von anderthalb Monaten auf wenige Tage verkürzen. Es wird lediglich erforderlich sein, die GI-Besatzungen nach Polen zu verlegen.

Umsonst kann man nicht in Frieden leben

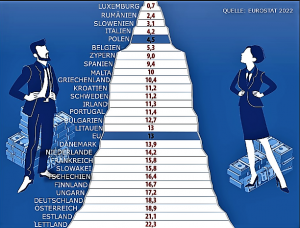

Die amerikanische Unterstützung bekommt dadurch einen greifbaren Charakter, der nicht nur mit der Verschärfung der Lage in Europa, sondern auch mit dem Aufbau der Glaubwürdigkeit Polens als Verbündeter zusammenhängt. In diesem Sinne ist auch die Verteidigungspolitik der derzeitigen Regierung zu verstehen, die davon ausgeht, dass Polen in diesem Jahr über 130 Milliarden Zloty (ca. 28.2 Milliarden Euro) für das Militär ausgeben wird. Das sind etwa 4 Prozent des polnischen BIP und damit doppelt so viel wie das auf dem Nato-Gipfel im September 2014 in Newport/Wales festgelegte Minimum von 2 Prozent. Im Jahr 2022 gehörte Polen mit Ausgaben in Höhe von 2,45 Prozent des BIP bereits zu den lediglich neun Nato–Mitgliedern, die ihre Verpflichtungen erfüllten.

Durch den Krieg in der Ukraine wird der Unterhalt der Armee immer teurer, aber es gibt keine Alternative. Denn die Alternative zu diesen Kosten könnte das Schicksal der ermordeten Einwohner von Butscha und Irpin sein. Mit anderen Worten: umsonst kann man nicht in Frieden leben.

Eine Brandmauer

Die Aggression Moskaus gegen die Ukraine hat viele bisherige Verteidigungspläne auf den Kopf gestellt. Bisher war man davon ausgegangen, dass die Hauptverteidigungslinie gegen einen Angriff aus dem Osten entlang der Weichsel verlaufen würde. Die polnische Armee sollte dort kämpfend auf die Unterstützung der Alliierten warten.

Heute wissen wir viel mehr. Erstens ist klar, dass eine solche Strategie mit dem Abschlachten von Zivilisten in den von Moskau besetzten Gebieten enden könnte, wie man es in der Ukraine gesehen hat. Zweitens darf man nicht erwarten, dass die Unterstützung der Alliierten vollständig und sofort erfolgt. Ohne die amerikanische Präsenz, müsste Polen möglicherweise sehr lange darauf warten. Und es wäre nicht sicher, dass die Russen bis dahin nicht Warschau eingenommen und eine ihnen genehme Marionettenregierung eingesetzt hätten.

Jetzt müssen die Verteidigungspläne, unter Berücksichtigung der Geschehnisse in der Ukraine, neu erstellt werden. Es kommt nicht mehr in Frage, den Feind auf polnisches Gebiet einzulassen. Dazu bedarf es einer starken Brandmauer aus Raketenartillerie und Panzern. Ein eiserner Riegel soll durch den Kauf von 506 amerikanischen HIMARS-Raketenwerfern, die Raketen mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern abfeuern können, und 218 südkoreanischen K239 Chunmoo Geschosswerfern (Reichweite je nach Rakete bis zu 290 Kilometer) geschaffen werden.

Die ersten der 20 HIMARS-Raketenwerfer, die Polen 2019 bestellt hat, werden im Mai bzw. Juni 2023 eintreffen, aber auf die nächsten 486 wird man noch einige Jahre lang warten müssen. Genau aus diesem Grund hat man entschieden, zusätzlich südkoreanische Raketenwerfer zu kaufen, die schneller beschafft werden können. Im September werden 18 K239 Chunmoo zur Bewaffnung der 18. mechanisierten Division gehören, und der Rest soll bis 2027 nach und nach an Polen geliefert werden.

Auch Panzer, die von vielen Theoretikern der Kriegskunst vorschnell zum Aussterben verurteilt wurden, haben bewiesen, dass sie in den europäischen Ebenen noch immer unverzichtbar sind. Zumal ein potenzieller Gegner seine Bodentruppen gerade auf gepanzerte Waffen und Artillerie stützt. Polen, das den größten Teil seiner T-72- und PT-91-Twardy-Panzer an die ukrainische Armee abgegeben hat, gleicht das Defizit nun durch den Kauf von wesentlich moderneren Waffen aus.

Dabei handelt es sich vor allem um schwere Abrams-Panzer. Premierminister Morawiecki, der Mitte April 2023 das Werk in Alabama besuchte, in dem die Abrams-Panzer hergestellt werden, bestätigte, dass die ersten Fahrzeuge im Juni in Polen eintreffen werden. Dabei handelt es sich um eine Charge von 14 aufgerüsteten Panzern aus dem Bestand der Marines. Insgesamt hat Polen 116 solcher Maschinen gekauft. Die USA werden außerdem 250 Abrams in der neuesten Version liefern, wobei die Lieferungen 2026 enden sollen.

Das ist noch nicht alles an Panzerwaffen, denn jetzt kommt der südkoreanische K2-Panzer ins Arsenal – ein leichterer, weniger gepanzerter, aber hoch automatisierter Panzer mit einer Langstrecken-Kanone, die einen besseren Schutz vor feindlichem Feuer ermöglicht. Es sollen 1.000 solcher Panzer angeschafft werden, von denen mindestens die Hälfte in Polen, in den Militärischen Motorenwerken (WZM) in Poznań hergestellt werden soll.

Zu den Panzerwaffen gehören die Kanonenhaubitzen vom polnischen Typ Krab und ihre koreanischen Gegenstücke vom Typ K9, die zur Beschleunigung der Modernisierung der Armee angeschafft wurden. Ende März 2023 unterzeichnete die Regierung außerdem einen Vertrag über die Lieferung von 1.400 der neuesten Borsuk-Schützenpanzer des polnischen Herstellers Huta Stalowa Wola.

Solche Waffen hatte Polen noch nie

Obwohl die Verstärkung der Landstreitkräfte, wie die ukrainischen Erfahrungen zeigen, Vorrang hat, geht es bei den Anschaffungen auch um andere Waffen. Im kommenden Jahr werden polnische Piloten hinter dem Steuer des modernsten Flugzeugs der fünften Generation, der amerikanischen F-35 sitzen. Ursprünglich war die Pilotenausbildung in den USA für zwei Jahre geplant und die Maschinen sollten 2026 in Polen in Dienst gestellt werden, aber unter den aktuellen Umständen soll der Termin vorverlegt werden. Die neuen Flugzeuge, aber auch die älteren F-16, die die polnische Luftwaffe bereits besitzt, sollen mit den neuesten JASSM-XR-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 1.800 Kilometern bewaffnet werden, die gerade in den Werken von Lockheed Martin in Produktion gehen.

Polen hat noch nie eine Waffe mit solch einer Reichweite besessen. Und es geht nicht nur darum, mit diesen Raketen Moskau zu treffen, sondern auch darum, dass die Flugzeuge im Falle eines Angriffs an der polnischen Grenze Ziele aus einer sehr sicheren Entfernung, nämlich außerhalb der Reichweite des Feindes, treffen könnten.

Hinzu kommen ebenfalls südkoreanische Flugzeuge des Typs FA-50, die bereits in diesem Jahr auf dem Stützpunkt in Minsk-Mazowiecki unweit von Warschau eintreffen werden, sowie AW101 Merlin-Seehubschrauber und AW149-Mehrzweckhubschrauber. Derweil bereitet sich das polnische Verteidigungsministerium auf Gespräche über die Lieferung von Apache-Kampfmaschinen und MQ-9B Reaper-Drohnen vor. Andere Drohnen, die berühmten türkischen Bayraktar TB2, sind bereits auf dem Stützpunkt in Mirosławiec in Pommern eingetroffen, wo die Ausbildung an der neuen Waffe begonnen hat.

Der Umbau der Luftverteidigung ist seit einigen Jahren im Gange, beginnend mit dem Mittelstreckensystem Vistula (Patriot-Batterien) und endend mit dem Kurzstreckensystem Pilica Plus.

Auch zur See gibt es Veränderungen: Minenzerstörer vom Typ Kormoran II werden in Dienst gestellt. Drei von ihnen sind bereits im Einsatz, und die Produktion eines weiteren hat gerade begonnen. Dennoch bleiben die Seestreitkräfte das größte Sorgenkind der polnischen Armee. Ersatz für alle aus Altersgründen ausgemusterten U-Boote und für die zwei altersschwachen Fregatten ist nicht in Sicht.

Trotz aller Investitionen gibt es noch viel zu tun. Die polnische Armee braucht eine bessere Aufklärung, die nicht nur notwendig ist, um die Absichten des Feindes zu durchschauen, sondern auch, um weit entfernte Ziele für die eigene Artillerie und Raketen ausfindig zu machen. Die Luft- und Seeverteidigung muss kontinuierlich verstärkt werden. Und schließlich müssen Zehntausende von Soldaten gefunden und ausgebildet werden, um das alles zu bewältigen.

Vielleicht wäre dieser Aufwand heute geringer, wenn die Regierung Donald Tusk in den Jahren 2007 bis 2015 im Rahmen eines aufgezwungenen Reset mit Russland die polnische Armee im Osten des Landes nicht entwaffnet hätte. Fast alle militärischen Standorte östlich der Weichsel wurden geschlossen, die wenigen verbliebenen hatten Symbolcharakter. Die gesamte polnische Armee mit 60.000 Soldaten und Offizieren konnte bequem im Warschauer Nationalstadion Platz finden. Heute zählt sie knapp 170.000 Mann. Deswegen ist es so wichtig, die Verteidigungskapazitäten wieder aufzubauen, und zwar in einem beschleunigten Tempo. Dabei weiß niemand, wie viel Zeit Polen dafür bleibt.

© RdP

Schewach Weiss wurde 1935 im damals polnischen Borysław (heute Ukraine) als Sohn eines vermögenden Lebensmittelhändlers geboren. Die Stadt zählte damals etwa 41.000 Einwohner,

Schewach Weiss wurde 1935 im damals polnischen Borysław (heute Ukraine) als Sohn eines vermögenden Lebensmittelhändlers geboren. Die Stadt zählte damals etwa 41.000 Einwohner,  darunter ca. 13.000 Juden und war ein bedeutendes Zentrum der Erdölförderung.

darunter ca. 13.000 Juden und war ein bedeutendes Zentrum der Erdölförderung.