Justizreform, Flaschenpfand, Familie, EU u. v. m. Mateusz Morawieckis Regierungserklärung vom 19. November 2019.

Wie denken und was wollen die regierenden polnischen Nationalkonservativen erreichen? Nachstehend eine aufschluβreiche Lektüre für alle, die sich im Guten oder im Schlechten ein unvoreingenommenes Bild machen wollen. Zwischentitel von RdP.

Die Rede ist hier zu hören und zu sehen.

Herr Staatspräsident! Frau Parlamentspräsidentin! Hohes Haus! Werte Gäste! Werte Landsleute!

Genau vor einem Jahr bezog Czesław Mostek, Deckname „Wilk“ („Wolf“- Anm. RdP) seinen letzten Wachposten. Er kam zur Welt, als es kein Polen auf der Landkarte gab. Er wuchs auf, in der Zweiten Republik (1918-1938 – Anm. RdP). Er war in der Ehreneskorte, die das Herz von Józef Piłsudski nach Wilna brachte.

(Marschall Józef Piłsudski hatte testamentarisch verfügt, dass sein Herz auf dem Na-Rossie-Friedhof im damals polnischen Wilna, seinem Geburtsort, die letzte Ruhe finden sollte. Die Herzbestattung fand am 12. Mai 1936, ein Jahr nach Piłsudskis Tod statt. Gleichzeitig wurde seine Mutter beigesetzt – Anm. RdP).

Czesław Mostek kämpfte bei der Verteidigung Warschaus (1939 – Anm. RdP) und im Warschauer Aufstand (1.08–2.10.1944 – Anm. RdP). In der Volksrepublik Polen saβ er in einem der Stasi-Folterkerker in Praga (Warschauer Stadtteil – Anm. RdP). Er erlebte noch (ab 1990 – Anm. RdP) die Dritte Republik, unsere Zeit. Heute verbeugt sich die unabhängige Polnische Republik vor ihm und damit vor allen ihren Helden. Den stillen, namenlosen, ausdauernden, treuen. Vor all denjenigen, ohne die der polnische Weg zur Unabhängigkeit, zur Moderne, zur Normalität nur ein Wunschtraum geblieben wäre.

Ein starkes, demokratisches Mandat

Die Polen haben Recht und Gerechtigkeit die Aufgabe anvertraut, den polnischen Wohlstandsstaat aufzubauen. Einen sicheren und modernen Staat. Einen Staat, von dem jeder mit Stolz sagen kann: Polen das ist mein Zuhause.

Sie haben uns diese Aufgabe anvertraut nach Wahlen (am 13. Oktober 2019 – Anm. RdP) mit der höchsten Beteiligung (61,7% – Anm. RdP) seit dreiβig Jahren. Wir haben von den Polen ein starkes, demokratisches Mandat bekommen. Das geht aus der Rekordzahl (8,05 Mio. – Anm. RdP) der für unsere Partei abgegebenen Stimmen hervor. Die Wahlergebnisse haben gezeigt, dass die Polen den Glauben an den Sinn von Versprechen, an den Sinn der Politik wiedererlangen. Das ist eine groβe Sache. Ich danke für dieses Vertrauen und bitte das Hohe Haus heute, nach der Regierungserklärung, meiner Regierung das Vertrauen auszusprechen.

Die Polen haben uns das Regieren in auβergewöhnlichen Zeiten anvertraut. Wir leben in einer Epoche des Umbruchs. Die Welt rast vorwärts in einem noch nie in der Geschichte da gewesenen Tempo. Alte Gesetze der Wirtschaft entschwinden in die Vergangenheit, neue entstehen erst. Welchen Platz wird Polen in einer Welt einnehmen, die gerade die vierte Industrierevolution durchlebt? Welchen Platz wird unser Vaterland einnehmen im Netzwerk der Verknüpfungen, in einer Welt, die sich auf Wissen und Innovationen stützt? Werden Waren und Entwicklungen „Made in Poland“ in jede Ecke der Welt gelangen? Wie werden sich in dieser Welt unsere Familien zurechtfinden?

Die Politik ist ein Versprechen. Das Versprechen einer besseren Zukunft. Wir wissen noch nicht, wie die Welt in fünf, zehn oder fünfzehn Jahren aussehen wird, aber wir wissen, dass Polen wieder einmal vor einer historischen Herausforderung und Chance steht. Von unseren Entscheidungen hängt ab, ob Polen sich unter den Staaten befinden wird, die die neue Ordnung gestalten werden, oder ob diese Ordnung für uns festgelegt wird. Deswegen hoffe ich, in Anbetracht der globalen Herausforderungen, auf eine breite Zusammenarbeit aller politischen Kräfte im Interesse Polens. Für Polen, für die Entwicklung, für Normalität.

Unser Ziel ist der polnische Wohlstandsstaat. Deswegen kann den Staat Polen nicht eine zufällige Vektorsumme aus verschiedenen innenpolitischen Kräften ausmachen. Es muss die Summe unserer gemeinsamen Ziele und Bestrebungen sein.

In den letzten dreihundert Jahren der polnischen Geschichte haben wir uns an groβen Herausforderungen gemessen: der Verteidigung der Souveränität, der Wiedererlangung der Unabhängigkeit, diese zu behalten und aus den Trümmern den Wiederaufbau zu gestalten, einen modernen Staat zu errichten, ein normales Land zu schaffen.

Chancen verpasst

Es gibt nicht viele Völker, deren Weg in die Moderne so schwierig war wie der unsere, aber auch wir hatten historische Augenblicke in unserer Geschichte, die wir nur teilweise genutzt haben. So ein Augenblick war zweifelsohne das Jahr 1989. Während der dreiβig Jahre, die seither vergangen sind, gelang es vieles zu bewältigen. Viele Nachwehen des Kommunismus wurden bezwungen. Dafür danke ich allen Regierungen, allen Ministern und Ministerpräsidenten, auch denen, die heute im Sejm anwesend sind.

(Eingeladen, um der Regierungserklärung Morawieckis beizuwohnen, wurden alle Regierungschefs seit 1989. Von den vierzehn noch lebenden, haben nur Jan Krzysztof Bielecki und Leszek Miller die Einladung angenommen. Jarosław Kaczyński, Regierungschef 2006 bis 2007, war als Abgeordneter anwesend – Anm. RdP).

Ganz klar, nicht alles ist in diesen dreiβig Jahren gelungen. Recht und Gerechtigkeit fragt seit Jahren laut und deutlich: waren alle getroffenen Entscheidungen optimal? Haben wir alle Chancen im besten Interesse Polens genutzt? Haben wir möglichst im Interesse der ganzen Gesellschaft gehandelt? War die polnische Gesellschaft der Schöpfer oder nur Gegenstand der Transformation? Die Polen haben auch deswegen zum zweiten Mal Recht und Gerechtigkeit gewählt, weil wir diese Fragen anders und zutreffender beantworten als es andere in den vorangegangenen fünfundzwanzig Jahren taten.

Unsere Pflichten sind polnisch

Józef Piłsudski, als seine Stimme zum ersten Mal (am 5. September 1924 in Wilna – Anm. RdP) mittels eines Phonographen auf einer Schellackplatte aufgezeichnet wurde, sagte, er stehe gerade vor einer komischen Tuba. Wenn auch unsere Zeiten ihm sicherlich noch komischer vorkommen würden, so wäre das Prinzip, das er und alle anderen groβen polnischen Patrioten in ihren Herzen und Köpfen trugen, unverändert geblieben: Wir müssen alles tun, was ein starkes und normales Polen schafft. Weil wir Polen sind, sind unsere Pflichten polnisch.

Kann Mikromanie (Kleinheitswahn – Anm. RdP) Schaffensenergie erzeugen? Nein. Wir brauchen also ein mutiges Polen und eine mutige Vision Polens. Wir müssen weiterhin an der Verbesserung unserer Stellung im globalen Netzwerk moderner Volkswirtschaften arbeiten. Die Währung solcher Volkswirtschaften besteht aus Talent, Wissen, Innovation, Regulierung, Wirksamkeit sowie Handlungs- und Durchsetzungsfähigkeit.

Zugleich müssen wir Fallen meiden. Ein freier Markt, auf dem keine fairen Konkurrenzregeln gelten, verkümmert schnell. Die freie Marktwirtschaft fällt dem Faustrecht zum Opfer. Es ist die Aufgabe des Staates, angesichts solch eines ungerechten Ungleichgewichts, die Normalität wiederherzustellen.

Wir beobachten viele Anzeichen globaler Ungerechtigkeit: einen Anstieg sozialer Ungleichheiten. Die Entstehung von Unternehmen, die so stark sind, dass sie die Steuersysteme von Staaten, in denen sie ihre Gewinne machen, umgehen können. Steuerparadiese, die den Reichen ermöglichen keine Steuern zu zahlen und die soziale Solidarität zu missachten. Groβe Steuer-Karussells. Geldwäsche. Das sind Verunstaltungen, das sind Vorboten einer Zukunft, die wir nicht wollen. Nun bläht der Wind der Geschichte unsere Segel.

Gerade in den letzten Jahren haben wir die gläserne Decke im Wachstum durchbrochen. Die Einkommensentwicklung der Polen, im Verhältnis zu den am besten entwickelten Volkswirtschaften der Welt, ist die schnellste seit Beginn der Transformation und zugleich die höchste in der polnischen Geschichte.

Unser wichtigstes Ziel ist es, ein Polen zu schaffen, das den besten Platz zum Leben in ganz Europa bietet. Ein Polen der tagtäglichen Normalität, des Wohlstandes, mit sicheren Straβen und Grenzen. Das ist der Traum von Millionen von Polen.

Solidarität ist der Grundstein unserer Politik

Wenn wir unser Land konsequent modernisieren, wenn wir einen gerechten Zugang zu den Früchten des Fortschritts gewährleisten, wenn wir nach Übereinkommen über den Trenngräben suchen, wenigstens in Angelegenheiten wie Sicherheit, Strategie der Energiepolitik, des Rentensystems oder der Bevölkerungspolitik, dann steht uns die beste Zeit für Polen bevor. Schon jetzt gelingt es uns, wirksam gegen die Ungleichheiten anzukämpfen, mit denen sich beinahe der gesamte Westen messen muss.

Der Indikator der sozialen Ungleichheit, der sogenannte Gini-Index, fiel seit dem Jahr 2015 (im Oktober 2015 hat Recht und Gerechtigkeit die Parlamentswahlen gewonnen und die Macht übernommen – Anm. RdP) unter 28 Punkte. Das heiβt, dass es uns in nur vier Jahren gelang einen Verteilungskoeffizienten von Ungleichheit wie in Dänemark zu erreichen, und somit niedriger als der Durchschnitt in Europa. Niedriger als in Frankreich, in Deutschland, in Italien oder Groβbritannien.

Damit einher geht der Rückgang der Armut. Innerhalb von drei Jahren haben wir zwei Millionen Polen von der Gefährdung durch Armut befreit. Das ist immer noch zu wenig, aber ich freue mich, dass so viele Polen ohne Angst in die Zukunft schauen können.

In vielen unserer Biografien stößt man auf „Solidarność“ . Doch für uns ist die Solidarität keine Geschichte, sondern vor allem das Ziel und das Prinzip des Regierens, der Grundstein unserer Politik.

Solidarität, das sind die Sozialprogramme der Regierung, die allen Familien zugutekommen. Jüngere Kinder (bis 18 Jahren – Anm. RdP) bekommen das Kindergeld in Höhe von 500 Zloty (ca. 118 Euro monatlich – Anm. RdP), ältere, die schon arbeiten gehen sind (bis 26 Jahren – Anm. RdP) von der Einkommenssteuer befreit. Ihre Eltern zahlen weniger Einkommensteuer (sie wurde 2018 von 18 auf 17 Prozent gesenkt – Anm. RdP). Ihre Groβeltern bekommen (ab 2019 – Anm. RdP) die dreizehnte Rente. Entwicklung muss gerecht sein. Das ist das Fundament unseres Gesellschaftsvertrages.

Doch dieser Vertrag funktioniert nur, wenn funktionstüchtige staatliche Institutionen für alle da sind. Deswegen investieren wir als Staat in lokale und kommunale Straβen. Deswegen unterstützen wir die Familien. Deswegen unser erfolgreiches Handeln in Europa. Deswegen fördern wir den Sport. Deswegen kämpfen wir um saubere Luft. Deswegen sind wir hier und deswegen bauen wir Polen auf, damit wir uns als Polen ungezwungen, sicher, normal fühlen, wie in den eigenen vier Wänden.

Der Wirtschaft geht es gut

Die letzten Jahre waren eine Zeit guter Wirtschaftsleistungen, eine gute Zeit für Polen. Die Weltbank schätzt das neue polnische Entwicklungsmodell, die neue Strukturpolitik und die neue Industriepolitik. Der Internationale Währungsfond stuft uns kontinuierlich höher, immer näher an den ersten zwanzig Staaten der Welt, ein. Die deutsche Presse schreibt vom polnischen Wirtschaftswunder, und internationale Ratingagenturen stufen Polen ebenfalls dauerhaft hoch ein, loben es für seine makroökonomische Beständigkeit. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) erwartet, dass Polen 2019 bis 2020 die sich am schnellsten entwickelnde Wirtschaft unter den sechsunddreiβig Mitgliedsstaaten haben wird.

Während der letzten Jahre geschah auch Bahnbrechendes auf dem Gebiet der Innovationen. Im Jahr 2018 sind im Vergleich zu 2017die Ausgaben für Forschung und Entwicklung um 25 Prozent gestiegen und machten mehr als 1,2 Prozent des BIP aus. Das ist der höchste prozentuale und quotenmäβige Zuwachs seit zwanzig Jahren. Zugleich ein Symbol für die kreativen Möglichkeiten, die in Polen und in den Polen schlummern.

Wir stehen an der Schwelle zu groβen Veränderungen und vielen ungünstigen Trends. Dennoch macht sich meine Regierung zum Ziel, das hohe Wachstumstempo, zwei bis drei Prozent über dem Wachstum in der Eurozone, aufrechtzuerhalten. Auf diese Weise werden wir uns mit jedem Jahr mehr und mehr dem Lebensstandard westeuropäischer Staaten nähern.

Auswanderer kommen heim

Laut dem Internationalen Währungsfond (IWF) sind zwischen 1990 und 2016 knapp 20 Millionen Menschen aus Mitteleuropa in die reichen westeuropäischen Länder umgezogen. Diese Entwicklung beschleunigte sich nach dem EU-Beitritt unserer Staaten. Der IWF ist der Meinung, dass den mitteleuropäischen Staaten, darunter auch Polen, dadurch Einnahmen entgangen sind. Unser Pro-Kopf-Einkommen ist deswegen um fünf Prozent niedriger als in Westeuropa. Das ist ein groβer Tribut den Polen den reichen Staaten des Westens gezahlt hat.

Ein solcher Tribut der Armen an die Reichen ist nicht normal. Ein Staat, der seine Maβstäbe hoch ansetzt muss damit Schluss machen. Das Jahr 2018 war das erste, in dem sich die Zahl der im Ausland lebenden Polen verkleinert hat. Einhunderttausend Personen sind nach Polen zurückgekehrt. Endlich packen die Polen zu Hause die Koffer aus und nicht ein.

Hohes Haus! Ich möchte, dass in der gerade beginnenden Legislaturperiode eine groβe demografische Strategie entsteht und zu wirken beginnt. Wir können in zwanzig Jahren ein bedeutend gröβeres Volk werden.

Die demografische Strategie und die Strategie der groβen Rückkehr der Polen ins Vaterland aller Polen. Auch die, der in früheren Zeiten dramatisch Leidgeprüften aus West und aus Ost. Sie werden Polen bereichern.

Seit kurzem (ab dem 11. November 2019 – Anm. RdP) können wir, dank der zielführenden Politik des Herrn Staatspräsidenten Andrzej Duda und der polnischen Regierung ohne Visa in die USA reisen. Das ist ein symbolischer Augenblick für die ganze polnische Gesellschaft, der bestätigt, dass wir ein vollwertiges Mitglied der westlichen Zivilisation sind, die ihre gemeinsamen Werte miteinander teilt. Das ist die Normalität, die endlich zu uns zurückgekehrt ist.

Freiheit ist nicht Beliebigkeit

Die Zukunft, das ist der moderne polnische Wohlstandsstaat. Das ist ein Staat der Familien, der Unternehmer, ein Staat der Schwachen und der Starken, ein normaler Staat. Ein Staat, der die den Polen wichtigen Werte achtet, Extremismen ablehnt, genauso wie utopische Ideologien, weltanschauliche Revolutionen, aber auch den Chauvinismus. Wir gehen mit dem Geist der Zeit, aber wir gehen vor allem mit dem Geist der polnischen Freiheit und Gleichheit, dem Geist der Normalität und nicht des Radikalismus.

Wir wollen Bedingungen schaffen für das Anwachsen einer ähnlich breiten Mittelschicht wie in Westeuropa, so wie das in den letzten Jahren geschah. Wir wollen mehr als nur den Aufstieg von Einzelpersonen. Wir wollen den Aufstieg der gesamten polnischen Gemeinschaft. Wir wollen weder ein reiches Land armer Leute sein, noch ein armes Land reicher Leute. Wir wollen eine wohlhabende Gemeinschaft sein.

Norwid (Cyprian Kamil– groβer polnischer romantischer Dichter, 1821-1883 – Anm. RdP) sagte, dass „alles aus den Idealen seine Kraft schöpfe“. Deswegen lehnen wir Behauptungen ab, dass keine Werte der wichtigste Wert sei, dass Freiheit mit Beliebigkeit gleichzusetzen sei, dass die Macht der Macht wegen ausgeübt wird, dass das Recht ohne Gerechtigkeit auskommen kann.

Die Republik ist ein gemeinsames Gut aller Bürger. Das besagt der Artikel 1 der Verfassung. Das Programm von Recht und Gerechtigkeit stützt sich auf solche Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie, Achtung des Eigentums und gesellschaftlicher Dialog. Unser Programm fuβt auf einer Kultur, die die nationale Identität stärkt, Familie und Ehe als besonders schützenswert erachtet, es fußt auf Werten, die in der Verfassung enthalten sind. Wir glauben an diese Werte und werden unser geliebtes Vaterland dorthin bringen, wo sein Platz ist. Die Polen sind ein groβes Volk, mit einer groβen Geschichte. Jetzt ist die Zeit für eine groβe Zukunft gekommen.

Hohes Haus! Zuerst möchte ich mich den polnischen Familien widmen und der Demografie. Die Versprechen, die wir den Polen gemacht haben sind für uns heilig. Dass es so ist, haben wir in den letzten vier Jahren bewiesen. Hier unser Fahrplan für die kommenden Jahre.

Die Familie ist kein Überbleibsel, die Ausnahme keine Norm

Beginnen wollen wir mit Veränderungen zugunsten der Unternehmer. Wir wollen die Sozialversicherungsbeiträge für Kleinfirmen um durchschnittlich 500 Zloty (ca. 118 Euro – Anm. RdP) senken. Zudem wollen wir für diese Firmen eine pauschale Besteuerung einführen, zunächst bis zu einem Umsatz von umgerechnet einer Million Euro, später bis zwei Millionen Euro. Hinzukommen soll eine Senkung der Körperschaftssteuer für Firmen mit bis zu zwei Millionen Euro Umsatz. Des Weiteren wollen wir eine Milliarde Zloty (ca. 235 Mio. Euro – Anm. RdP) kleinen und mittleren Unternehmen für strategische Investitionen zukommen lassen.

Doch es gibt keine gesunde Entwicklung ohne Solidarität. Wir vergessen nicht die Rentner, die Senioren, die Schwächeren, die Behinderten. Wir werden weiterhin die dreizehnte Rente auszahlen (alle Rentner, unabhängig davon wie hoch ihre Rente ist, bekommen als dreizehnte Rente die gesetzliche Mindestrente ausgezahlt. 2019 waren das 1.100 Zloty brutto, 934,60 Zloty netto, umgerechnet ca. 220 Euro – Anm. RdP)

Ab 2021 soll es eine vierzehnte Rente geben (nach demselben Prinzip wie die dreizehnte Rente, aber nur für Rentner mit Renten bis 2.900 Zloty – umgerechnet ca. 680 Euro – Anm. RdP).

Wir wollen uns auch um die Aktivität der Senioren kümmern und ihre Vereinsamung mildern. Deswegen bauen wir entschieden neue Seniorenheime und ermutigen die Kommunen staatliches Geld für diesen Zweck zu nutzen.

Die Familie muss das Fundament der Gesellschaft bleiben. Manche sehen in ihr nur ein Überbleibsel. Je lauter die Rede von neuen Familienmodellen ist, umso sicherer kann man davon ausgehen, dass es sich um experimentelle Minderheitskonstrukte handelt.

Wir weigern uns zu akzeptieren, dass Ausnahmen die Norm bestimmen sollen. Wir glauben daran, dass die Zukunft unserer Kinder auf einem stabilen Fundament der Familie gebaut werden muss. Wenn der Mensch auf die Welt kommt, ist die Familie seine erste Bastion. Doch die Familie ist nicht nur die Bastion eines jeden Polen. Die Familie, so sagte es Primas Stefan Wyszyński, ist die Bastion ganz Polens.

(Stefan Kardinal Wyszyński war von 1948 bis zu seinem Tod 1981 das Oberhaupt der katholischen Kirche in Polen und genieβt aufgrund seiner würdigen und unnachgiebigen Haltung den Kommunisten gegenüber bis heute groβe Autorität – Anm. RdP).

Frauen gerecht bezahlen, die Familie stärken

Im Westen ist viel die Rede von der unsichtbaren Arbeit der Frauen. Die Arbeit im Haushalt entspricht oft mehr als einer Stelle. Also kommen im Westen solche Ideen auf, wie die, dass, wenn die Frauen so viel für die Familie arbeiten, dann sei wahrscheinlich die Familie daran schuld und man sollte sie abbauen. Wir hingegen stärken die Familie und wissen die Arbeit der Frauen zu schätzen.

Wir haben als erste Regierung in Polen ein Programm beachtlicher familienfreundlicher Transferleistungen aufgenommen. Als erste haben wir das Problem der unbezahlten Arbeit von Frauen, die mindestens vier Kinder groβgezogen haben, angepackt.

(Ab März 2019 bekommen Frauen ab 60 Jahren, die Mütter von mindestens vier Kindern sind und keinen Rentenanspruch haben, die Minimalrente von 1.100 Zloty brutto, 934,60 Zloty netto, umgerechnet ca. 220 Euro. Dieselbe Leistung erhalten Männer ab 65 Jahren als Väter von mindestens vier Kindern, aber nur, wenn sie alleinerziehend waren. Haben solche Eltern Rentenansprüche erworben, die jedoch niedriger als die Minimalrente sind, werden sie auf das Minimalniveau aufgestockt. Etwa 55.000 Personen, darunter 180 Männer, erhalten diese Leistung – Anm. RdP)

In Polen ist die Differenz zwischen dem was Frauen und Männer verdienen deutlich geringer als im EU-Durchschnitt. (Im Jahr 2019 betrug dieser Unterschied zu Ungunsten der Frauen in Polen 7,2%, in Schweden 12,6%, in Groβbritannien 20,8%, in Deutschland 21%, in Estland 25,6%. Spitzenreiter im positiven Sinne waren Rumänien 3,5% sowie Luxemburg und Italien mit jeweils 5%. EU-Durchschnitt: 16% – Anm. RdP).

Die Lohngleichheit ist ein Wert, um den wir uns sehr bemühen werden. Wenn unsere Mütter, Schwestern, Ehefrauen, Töchter weniger bezahlt bekommen als Männer, dann ist das nicht normal. Wir werden die Umsetzung des gerechten Grundsatzes vorantreiben: gleicher Lohn für gleiche Arbeit.

Die Polinnen stehen oft vor der Entscheidung: entweder Beruf oder Kind. Ein moderner Staat hilft in dieser Situation. Wir haben die Zahl der Kinderkrippenplätze in den letzten vier Jahren verdoppelt (auf knapp 137.000 – Anm. RdP). Wir fördern zudem flexible Beschäftigungsformen: Homeoffice und Teilzeitarbeit. Je moderner die Wirtschaft, umso mehr neue Möglichkeiten und Chancen eröffnen sich den Polinnen. Nach dem Mutterschaftsurlaub muss die Frau problemlos auf den Arbeitsmarkt zurückkehren können. Unser Tun wird diesem Ziel dienen.

Alle Eltern wissen, dass die Familie ein groβes Vorhaben ist. Arbeit, Schule, Arztbesuche, Sporttraining. Überall muss man rechtzeitig sein und dabei die Verpflichtungen der Eltern mit den Bedürfnissen der Kinder in Einklang bringen. Jede groβe Familie kann hier auf staatliche Unterstützung zählen, die es bisher nicht gab. (Familien mit drei und mehr Kindern erhalten kostenlos einen Ausweis für Groβfamilien. Er berechtigt zu einem Rabatt von 10 bis 20% bei der Eisenbahn, in Kinos, Museen, bei einigen Banken und Stromanbietern, in Passämtern u. v. m. – Anm. RdP).

Familien mit drei und mehr Kindern werden wir zusätzliche Ermäβigungen und Erleichterungen anbieten.

Keine gesellschaftlichen Experimente

Verschiedene Förder- und Familienschutzprogramme werden der Dreh- und Angelpunkt der Politik meiner Regierung sein. Nicht nur um der Tradition und der Identität, sondern auch um der Zukunft, der Freiheit und der Normalität Willen. Dort wo es Versuche geben wird, die Freiheit gegen die Tradition auszuspielen, werden wir dafür sorgen, die beiden Werte miteinander zu verknüpfen. Gesellschaftliche Experimente und ideologische Revolutionen lehnen wir ab. Es geht um die Zukunft unserer Kinder und diese Zukunft ruht in den Händen der Eltern, weil das die Normalität ausmacht.

Mehr noch: Kinder sind unantastbar. Wer die ideologische Hand gegen sie erhebt, erhebt sie gegen die ganze Gemeinschaft. Wer Kinder mit Ideologie vergiften, von ihren Eltern abgrenzen, die Familienbande zerschlagen will, wer ohne Einladung in die Schulen gelangen und ideologische Schulbücher verfassen möchte, der legt eine Sprengladung unter Polens Grundfeste und beabsichtigt in Polen einen Krieg der Kulturen zu entfesseln. Ich werde das nicht zulassen. Sollten sich jedoch Mitmenschen finden, die diesen Krieg vom Zaun brechen, dann werden wir ihn gewinnen. Die Familie wird ihn gewinnen, weil die Familie ein erzpolnisches Gut ist.

Polen: sicheres Land mit unsicheren Straβen

Hohes Haus! Wie sieht das Polen des Jahres 2019 aus? Es genügt die Polen zu fragen. 89 Prozent der Polinnen und Polen sind der Meinung, Polen sei ein Land, in dem man sicher lebt. Das ist ein Anstieg um knapp 20 Prozent im Vergleich zu 2014. Mehr noch. 98 Prozent sagen, dass die nächste Umgebung, ihr Dorf, ihre Straβe oder ihr Stadtteil sichere Orte zum Leben seien. Endlich fühlen sich die Polen in ihrer Umgebung und in ihrem Land normal und so sicher wie bisher noch nie in ihrer Geschichte.

Sie schauen auch getrost in die Zukunft. Andere Untersuchungen belegen, dass die Zuversicht, dass die Entwicklung im Lande in die richtige Richtung geht, gewachsen ist: von 16 Prozent vor einigen Jahren auf 51 Prozent im September 2019. Das ist eine Verdreifachung.

Polen ist heute ein sicheres Land mit einer Ausnahme. Und das ist die Verkehrssicherheit. Unsere Straβen säumen Kreuze, die an tödliche Unfälle und Tausende Familientragödien erinnern. Die Verkehrssicherheit wird eine unserer vorrangigsten Aufgaben sein. Wir werden ein Programm zugunsten der sicheren Straβeninfrastruktur auflegen, um den Bau von zuverlässigen Gehwegen, Straβenlampen, Fuβgängerüberwegen, Kreiseln, Ampeln, Verkehrsinseln und Übergängen mit Querungshilfen zu fördern.

Es kann nicht länger sein, dass der Fuβgängerüberweg der gefährlichste Bestandteil des Straβenwesens ist. Untersuchungen zeigen, dass sich die Fuβgänger meistens besonnen verhalten. Deswegen werden wir den Vorrang für sie einführen, und zwar noch bevor sie den Zebrastreifen betreten.

Es kann nicht weiterhin so sein, dass Gerichte einer fast 80-jährigen gehbehinderten Frau die Schuld an einem Unfall geben, weil sie plötzlich auf den Zebrastreifen getreten sei.

(Morawiecki knüpfte an den Fall Piotr Najsztub an. Der linke Journalist hatte im Oktober 2017 abends, bei schlechten Wetter, eine ältere Frau auf einem Zebrastreifen angefahren. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen, musste für längere Zeit ins Krankenhaus und starb wenige Monate später an Krebs. Najsztub war nüchtern, fuhr aber ohne Führerschein, der ihm wegen zu vieler Strafpunkte abgenommen worden war. Sein Auto hatte keinen gültigen TÜV und keine Kfz-Haftpflichtversicherung. Najsztub wurde von dem Vorwurf den Unfall verursacht zu haben rechtskräftig freigesprochen. Die Frau trage die Schuld. Für das Fahren ohne Führerschein, TÜV und Kfz-Haftpflicht wurde Najsztub zu 3.000 Zloty – ca. 705 Euro Geldstrafe verurteilt. Die Angelegenheit sorgte landesweit für Empörung – Anm. RdP).

Es kann nicht sein, dass wir alle, wie aktuell, für Verkehrsrowdys teuer bezahlen müssen. Im schlimmsten Fall mit dem Leben oder mit der Gesundheit, im günstigsten Fall mit höheren Haftpflichtversicherungsbeiträgen. Wir werden Regelungen einführen, damit Verkehrsrowdys die vollen Kosten ihres Tuns tragen müssen. Wir werden zudem die Bürger per Internet und durch Mittel der direkten Demokratie in die Schaffung von Regelungen, die die Verkehrssicherheit erhöhen, einbinden.

Der gröβte Feind der Verkehrssicherheit ist der Alkohol. Die einst verbreitete Duldung und Verharmlosung dieses Problems in der Gesellschaft ist längst vorbei, dennoch hören wir immer wieder von Tragödien, die betrunkene Autofahrer verursacht haben. Wir werden die Strafpolitik verschärfen, jedoch ist Vorbeugen besser als Bestrafen. Deswegen werden wir die Vorsorge für Menschen, die durch diese schreckliche Krankheit bedroht sind, zusätzlich durch entsprechende Regulierungen und die Preispolitik erhöhen, um so das Risiko des Alkoholismus zu verringern.

Gleichzeitig werden wir die Fortbewegung von Autofahrern mit Familien im Stadtverkehr erleichtern. Autos mit mindestens vier Passagieren werden die Busspuren benutzen können. Die Busspur erfüllt ihre Aufgabe, wenn sie den Straβenverkehr entlastet und nicht wenn sie leer bleibt.

Freiheit von der politischen Korrektheit

Hohes Haus! Wir erweitern die Aufstiegsmöglichkeiten der Polen und wir schaffen mehr Platz für die Freiheit. Polen ist heute, auch im europäischen Vergleich, ein Land der Freiheit. Abgeordnete konnten an diesem Rednerpult sogar Lieder singen, auch wenn dies ein unseriöses Gebaren war.

Wenn jedoch jemand, im Geiste der politischen Korrektheit, vorhat diese Freiheit einzuschränken, die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst, die Freiheit von Forschung und Lehre, dann sage ich an dieser Stelle kategorisch „Nein“. Wir werden Regelungen einführen, die diese Freiheiten garantieren, ohne Schimpfwörter, ohne gegenseitige Beleidigungen und ohne die Fesseln der politischen Korrektheit.

Das gilt auch für Unternehmer. Niemand darf zum Beispiel einen Drucker zwingen Plakate zu drucken, die gegen seine Wertvorstellungen verstoβen.

(Andrzej J., ein Drucker aus Łódź, weigerte sich im Februar 2016 Plakate einer Homosexuellen-Organisation zu drucken. Er könne das als Katholik mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Wegen Verweigerung einer Dienstleistung ohne triftigen Grund wurde er rechtskräftig schuldig gesprochen, ohne jedoch bestraft zu werden. Im Juni 2019 hat das polnische Verfassungsgericht die Vorschriften, die eine solche Verurteilung ermöglichen, für verfassungswidrig erklärt – Anm. RdP).

Wir sind ein tolerantes Volk. Vor allem aber sind wir ein Volk der Freiheit. Polentum das ist Freiheit. Polentum das ist Solidarität. Polentum das ist Normalität.

Der Staat muss dort handeln, wo der Markt versagt

Lassen Sie mich einige Worte zu der Qualität der öffentlichen Institutionen und Dienstleistungen des polnischen Staates sagen. Wenn wir vom Wohlstandsstaat reden, dann hören wir oft nur „Wohlstand“ und vergessen, dass es hier nicht nur um den finanziellen Erfolg einzelner Bürger geht. In der Wüste, ohne die Anwesenheit anderer Menschen, ist das Geld wertlos. Es geht also um das erfolgreiche Handeln des ganzen Staates. Ohne den Staat, kann keine Rede sein vom gerechten Zugang zu allen modernen Dienstleistungen. Der Staat muss dort handeln, wo der Markt versagt. Das ist normal, aber es ist nicht einfach.

Zusätzlich hat der Neoliberalismus für einen Begriffs-Wirrwarr und ein Chaos im Wertesystem gesorgt. Viele Menschen sind den unwahren Geschichten auf den Leim gegangen, dass der Staat nur ein Klotz am Bein sei. Diese Krankheit klingt zum Glück langsam ab. Übertreibung ist nie gut.

Wir bauen einen normalen Staat auf. Einen Staat, der die Freiheit des Schaffens, des Aufstiegs, der Arbeit gewährleistet. Ein solcher Staat schafft und vervollkommnet zugleich die Bedingungen, unter denen jeder Mensch, jede Firma sich entwickeln, aufblühen, den eigenen Ehrgeiz und die eigenen Träume umsetzen kann. Ein normaler Staat ist ein ehrgeiziger Staat.

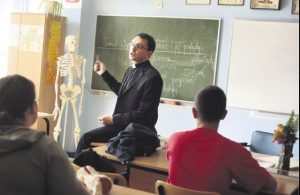

Mehr Geld für Bildung

In eine solche Normalität lohnt es sich zu investieren, weil von ihr die Zukunft Polens abhängt. Deswegen investieren wir in diejenigen, die Polen voranbringen: Schüler, Lehrer, das Bildungswesen. Allein in diesem Jahr haben wir die Bildungssubvention für Kommunen um mehr als 3,8 Milliarden Zloty (ca. 890 Millionen Euro – Anm. RdP) erhöht. Ist das viel? Es genügt zu sagen, dass unsere Vorgänger es geschafft haben diese Subvention innerhalb von vier Jahren um ca. 3.5 Milliarden Zloty zu erhöhen. Das ist weniger als wir in einem einzigen Jahr den Kommunen beigesteuert haben.

(Träger der Kinderkrippen, Kindergärten und Grundschulen sind in Polen die Gemeinden, die auch die Lehrergehälter zahlen. Träger der Mittelschulen sind in demselben Umfang die Kreise. Der Staat beteiligt sich an der Finanzierung mit der Bildungssubvention, die nach einem, jedes Jahr neu aufgelegten, Algorithmus verteilt wird. Das direkt überwiesene staatliche Geld deckt im Durchschnitt etwa die Hälfte der Bildungsausgaben der Kommunen.

Die Kommunen behaupten, die Erhöhung der Bildungssubvention decke nicht ihre Einnahmeausfälle, die aufgrund der von der Regierung vorgenommenen Erleichterungen in der Gewerbe- und Einkommenssteuer entstanden sind. Die Kommunen finanzieren sich u.a. aus Anteilen an diesen Steuern. Die Regierung entgegnet, das Steueraufkommen sei deutlich höher geworden, also gibt es per Saldo keine Einbuβen für die Kommunen. Der Streit dauert an – Anm. RdP).

Ab dem nächsten Schuljahr (beginnt in Polen am 1. September – Anm. RdP) wollen wir Geld für die Erhöhung der Gehälter der Lehrer und aller Beamten und Angestellten in der Staatsverwaltung bereitstellen.

Ein modernes Schulwesen ist eine Investition in die junge Generation, in die Zukunft Polens. Deswegen werden wir ein Zwei-Milliarden-Zloty-Programm (ca. 470 Mio. Euro – Anm. RdP), gespeist aus polnischen und EU-Geldern, auflegen. Es soll bewirken, dass die polnische Schule den Anforderungen der Gegenwart und der Zukunft gerecht wird. Es geht um Lehrhilfen beim Programmieren und multimediale Schultafeln. Es soll zudem notwendige Modernisierungen unterstützen oder schlicht und einfach die Qualität der Räume verbessern helfen, in denen unsere Kinder und Jugendliche lernen.

Während dieser Amtsperiode (bis 2023 – Anm. RdP) werden wir eine groβangelegte Modernisierung von Schulgebäuden durchführen. Unser Ziel: eintausend emissionslose, energieautarke, ökologische Schulen.

Den Empfehlungen von (der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma – Anm. RdP) Grant Thornton folgend wurden bestehende Gesetzestexte überarbeitet und prägnanter formuliert, wodurch die Seitenzahl der Gesetze deutlich verringert wurde. Wir wollen jedoch weitergehen und werden die Einrichtung eines Parlamentsausschusses vorschlagen, der im Einvernehmen mit der Regierung notwendige Gesetzesänderungen ausfindig machen und Korrekturen vorschlagen wird. Dieser Ausschuss soll ein gemeinsames Deregulierungs- und Freiheitenpaket für Bürger und Unternehmen erarbeiten.

Schon heute lade ich Opposition, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Interessierte aus dem gemeinnützigen Bereich, Denkfabriken dazu ein, gemeinsam inhaltlich daran mitzuwirken. Eine trennlinienüberschreitende Zusammenarbeit für das Gemeinwohl, zugunsten einer gut funktionierenden, starken Republik, ist auch ein schönes Merkmal der Normalität.

Ein vertiefter Bürgerdialog ist uns sehr wichtig. Schon jetzt sind die Diskussionen um die Beteiligungshaushalte Gradmesser des hohen Handlungswillens der Polen auf regionaler Ebene. Dafür möchte ich allen Bürgern und den Kommunen, die das zuverlässig organisieren, herzlich danken.

…dass die Gerichte endlich normal funktionieren

Wir möchten einen bürgerfreundlichen Staat errichten. Einen mit jedem Tag besser funktionierenden Staat. Dazu gehört auch eine bessere Justiz. Wir werden die Reformen auf diesem Gebiet fortsetzen. Wir werden die Verfahrensdauer verkürzen. Ist es nicht das, was die überwiegende Mehrheit der Polen möchte? Unsere Bürger haben ein Recht darauf, dass die Gerichte endlich normal zu funktionieren beginnen. Das ist auf der ganzen Welt die Norm.

Unabhängigkeit ist sehr wichtig, aber sie kann nicht Verantwortungslosigkeit bedeuten. Es geht um Teilung der Gewalten aber auch um deren Gleichgewicht.

Ein demokratisch gewähltes Parlament hat Einfluss auf die Besetzung der Gerichte, in jedem Land: in den Vereinigten Staaten, in Frankreich, in Spanien, überall. In Deutschland zum Beispiel ist ein aktiver CDU-Politiker vor einem Jahr zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt worden.

Beschwert sich die Opposition in diesen Ländern bei internationalen Institutionen, dass es dort keine Rechtsstaatlichkeit gibt? Nein, weil sie wissen, dass das ihren Ländern sehr schadet. Ich wünsche mir sehr, dass in Polen in dieser Hinsicht Normalität herrschen würde, genauso wie in den ausgereiften Demokratien des Westens. Lasst uns Polen nicht schwächen, indem man sich über das Land beschwert, sondern lasst uns Polen gemeinsam stärken.

Von einem papiernen hin zu einem digitalen Polen

Wie viele Polen würden heute die Arbeit der Behörden am höchsten bewerten? Wie viele würden ihre Zufriedenheit damit, wie man ihre Angelegenheit erledigt hat mit zehn von zehn Punkten bewerten? Ich weiβ es nicht, aber sicherlich viel zu wenige.

Wir führen bereits Methoden zur Überprüfung der Zufriedenheit der Bürger mit den Behörden ein. Heute kann man viele Behördengänge nur am Wohnort erledigen. Wir werden das ändern. Schon jetzt ändert sich das. Die Ämter sind für die Menschen da und nicht umgekehrt. In der Zeit des Internet sind regionale Zuständigkeiten der Behörden keine Ausrede mehr. Wir werden auf vielen Gebieten die örtliche Begrenztheit der öffentlichen Dienstleistungen aufheben. Ob unterschiedliche Bescheinigungen oder dringende Zahlungen, wir werden dafür sorgen, dass man solche Angelegenheiten nicht nur in einem konkreten Amt, sondern in jeder beliebigen Dienststelle, und sei es auch am anderen Ende Polens, erledigen kann.

Die Digitalisierung wird uns dabei helfen. Wir haben auf diesem Gebiet groβe und gute Erfahrungen. Schon jetzt ist uns gelungen, was seit Jahren die Achillesferse unserer Vorgänger war: die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Elektronische Rezepte und Krankenscheine, Patienten-Internetkonten, das alles funktioniert sehr gut. Jeden Tag werden inzwischen etwa eine Million elektronische Rezepte und Krankenscheine ausgestellt. Das ist die 4.0-Revolution in der Praxis, die den Bürgern zugutekommt. Unsere Losung lautet: von einem papiernen hin zu einem digitalen Polen.

Gesundheitswesen: von der nachkommunistischen grauen Schäbigkeit Abschied nehmen

Noch einige Worte zum Gesundheitswesen. Krebs und Herzerkrankungen sind eine riesige Bedrohung für uns alle und mit die gröβten polnischen Gesundheitsprobleme. Vor zwei Jahren (im Dezember 2017 – Anm. RdP), als mein erstes Kabinett entstand, habe ich gesagt, dass Onkologie und Kardiologie Vorrang haben werden. Das ist inzwischen so. Das Nationale Programm der kardiologischen Gesundheit zeigt gute Ergebnisse, z. B. weniger Sterbefälle und weniger Komplikationen bei Herzinfarktpatienten.

Wir haben eine strategische Herangehensweise in Sachen Onkologie ausgearbeitet. Die Nationale Onkologische Strategie mit dem Ziel einer Verbesserung der Vorbeugung, der Früherkennung, der Diagnose und der Heilung von Tumoren. Wir haben das Landesweite Onkologie-Netzwerk eingeführt, damit jedem Patienten, egal wo er zuhause ist, ein wirksames Heilungsprogramm zugutekommt. Wir haben Hunderte von modernen Medikamenten in das Kostenrückerstattungssystem aufgenommen, worauf die Patienten seit Jahren gewartet haben. Vom 1. Oktober 2019 an gilt das auch für die Breast Cancer Unit, das neue Modell der Fürsorge für Frauen mit Brustkrebs.

Wir haben die Ausgaben für das Gesundheitswesen maβgeblich erhöht. Sie sind von 70 Milliarden (ca. 16,5 Mrd. Euro im Jahr 2015 – Anm. RdP) auf 106 Milliarden Zloty (ca. 25 Mrd. Euro im Jahr 2019 – Anm. RdP) gestiegen, also um etwa die Hälfte. Wir führen zugleich das angekündigte Paket kostenloser Prophylaxe-Untersuchungen für alle Polen über vierzig Jahre ein und werden knapp eine Milliarde Zloty (ca. 235 Mio. Euro – Anm. RdP) für ein ultramodernes Onkologie-Zentrum ausgeben.

Dank unserer Bemühungen haben bereits in der zu Ende gegangenen Amtsperiode (2015-2019 – Anm. RdP) bis zu fünfzig Prozent mehr junge Leute das Medizinstudium abgeschlossen als in den vier Jahren zuvor. Ohne Ärzte lassen sich Probleme des Gesundheitswesens nicht lösen.

Im polnischen Gesundheitswesen gibt es viele moderne Einrichtungen, die auf Weltstandard ausgestattet sind. Leider ist es nicht überall so. Deswegen werden wir den Krankenhaus-Modernisierungsfonds einrichten. Es geht um die Verbesserung des Patientenkomforts. Die renovierten, modernisierten Krankenhäuser sollen der Abschied sein, von der nachkommunistischen grauen Schäbigkeit auf einem so wichtigen Gebiet wie dem des Gesundheitswesens.

Sport ist wichtig

Wir investieren in die Gesundheit, aber wir wollen auch in die aktive körperliche Fitness investieren und damit gleichzeitig in eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Wir werden uns um die Entwicklung des Amateursports kümmern und Sportvereine in ganz Polen mit konkreten Zuschüssen unterstützen, überall dort wo Menschen gemeinsam trainieren, ihr Können weiterentwickeln oder einfach miteinander die Zeit verbringen wollen. Wir haben in den letzten vier Jahren in sechstausend Sporteinrichtungen investiert und sind bereit in den nächsten vier Jahren noch mehr auszugeben. Darüber bin ich bestens informiert, weil ich das mit dem Sportminister abgesprochen habe.

(An dieser Stelle notiert das Stenogramm „Gelächter“ im Plenarsaal. Zurzeit der Regierungserklärung gab es nämlich noch keinen Kandidaten für das Amt des Sportministers und der Regierungschef hatte es kommissarisch inne – Anm. RdP).

Der Amateur- und Leistungssport werden einen wichtigen Rang in der Regierungsarbeit haben. Ein Beispiel sollen hier die Europaspiele 2023 in Kraków sein. Das ist eine weitere Groβveranstaltung in Polen. Der Sport erfreut alle und die Qualifikation der polnischen Mannschaft für die Europameisterschaften 2020 freut alle Polen. Wir gratulieren unseren Fuβballern.

Die Regierung ist ein Werkzeug der Bürger beim Aufbau ihres Staates. Dieses Werkzeug muss funktionsfähig sein. Deswegen schauen wir uns grundlegend alle staatlichen Behörden an. Wir wollen Bürokratie und Verwaltung verringern und auf diese Weise einige Milliarden Zloty einsparen. Aus diesem Grund haben wir bereits zu Beginn unseres Regierens auf funktionsfähige Institutionen gesetzt, die die Steuerkriminalität bekämpfen, auf ebensolche Geheimdienste aber auch auf gut funktionierende Behörden, die der Entwicklungsförderung dienen. Da ist unter anderem der Polnische Entwicklungsfonds (PFR), den inzwischen andere Staaten unserer Region nach unserem Beispiel ebenfalls bei sich einführen wollen.

(Der PFR ist mit der deutschen Kreditanstalt für Wiederaufbau vergleichbar – Anm. RdP).

Vom Billiglohnland…

Um all die ehrgeizigen Sozial- und Entwicklungsvorhaben umzusetzen, müssen wir eine moderne Wirtschaft haben. Sie muss sich zunehmend auf Fachleute und gut verdienende Arbeitnehmer stützen. Das Entwicklungsmodell, das von der Überzeugung ausging, Polen solle billige Arbeitskräfte liefern, glich einem Teufelskreis. Es war so, als würde man den Karren vor das Pferd spannen. So würde die Wirtschaft Polens nicht weit kommen. Das passte den anderen, sägte aber den Ast ab, auf dem wir sitzen. Deswegen haben wir damit Schluss gemacht.

Das Unternehmertum ist das Herzstück der modernen Wirtschaft. Es ist eine Pflicht des Staates Unternehmer zu unterstützen, für sie gute Wirkungsmöglichkeiten, klare juristische und steuerliche Rahmen zu schaffen, die das Investieren fördern. Deswegen senkt die Regierung von Recht und Gerechtigkeit die Unternehmenssteuern.

Wir werden weiterhin polnische Unternehmen fördern, weil das eine Norm ist, die die Normalität ausmacht. Ausländische Firmen sind groβ, stark und werden von ihren Staaten unterstützt. Uns hat man zwar eingeredet, das Kapital habe kein Vaterland, aber das ist Unsinn.

Unsere erste Amtsperiode war darauf ausgerichtet Schlupflöcher unseres Steuersystems abzudichten. Wir werden das fortsetzen, aber zugleich auch entschieden, punktuell und planmäβig das Steuerrecht vereinfachen. Bereits jetzt sind um die Hälfte weniger Steuerkontrollen erforderlich als zur Zeit unserer Vorgänger.

Wir wollen weitere Entlastungen für polnische kleine und mittlere Unternehmen einführen. Darunter wird zum Beispiel die Möglichkeit der sofortigen steuerlichen Abrechnung von Investitionen in Sachanlagen sein, anstelle der langwierigen, komplizierten Abschreibung in Raten.

Wir werden die sogenannte estnische Körperschaftssteuer für Kleinst- und Kleinfirmen einführen. Steuern sind dabei erst bei der Gewinnausschüttung durch die GmbH zu zahlen. So wollen wir das Reinvestieren von Gewinnen und die Eigenfinanzierung von Kleinunternehmen, die dringend Kapital benötigen, unterstützen.

Wir werden aber auch eines der auslandskapitalfreundlichsten Länder bleiben. Es genügt nur den Bericht von Global Best to Invest zu lesen, wo sich Polen an fünfter Stelle nach China, Deutschland, Groβbritannien und Indien befindet. Wir werden mit den ausländischen Investoren zusammenarbeiten, ohne das polnische Tafelsilber zu verkaufen. Zugleich wollen wir die internationale Ausweitung polnischer Firmen unterstützen. Wie in der ersten Amtszeit, wollen wir unsere einst von ausländischem Kapital übernommenen Firmen zu marktgerechten Bedingungen repolonisieren. Je mehr polnische Firmen, umso mehr Freiheit und Wohlstand, umso mehr Normalität.

… zur Technologienation

Die vierte Industrierevolution, Big Data, künstliche Intelligenz, selbstlernende Maschinen, 3D-Drucker, Cybersicherheit, Daten-Clouds. Entweder werden wir tatkräftig an dieser Revolution teilnehmen, oder wir werden ins historische Abseits geschoben. Wir sind ein ehrgeiziges Volk und wollen in den Hauptstrom der weltwirtschaftlichen Veränderungen gelangen.

Lasst uns Polen für die Moderne, für die Zukunft öffnen. Wir wollen Einfallsreichtum, Geistes- und Innovationsstärke fördern. Polen ist auf dem Weg, hin zu einer Technologienation. Wir haben das in unserer DNA. Wir sind sehr stolz, wenn wir sehen, dass polnische Studenten im Gruppenprogrammieren zu den weltbesten gehören. Polnische Schüler müssen den neuen Aufgaben gewachsen sein. Die Schule hat die Pflicht sie darauf vorzubereiten. Der Wettlauf mit der Zeit ist im Gange, also werden wir die Lehrinhalte und das Berufsschulwesen an die Anforderungen der modernen Wirtschaft anpassen.

Polen, das ist ein groβer gemeinsamer Entwurf. Arbeitgeber und Arbeitnehmer müssen und sollten nicht auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade stehen. In ausgereiften Staaten ist gegenseitiges Einvernehmen die Norm. Wir werden im Rahmen des Rates des Gesellschaftlichen Dialogs geduldig die Probleme auf der Linie Staat – Arbeitgeber – Arbeitnehmer verhandeln, damit gesunde Kompromisse ein starkes Wachstum mitgestalten.

Besonders behandelt werden Vorhaben, die neue Pflichten auferlegen. Wir wollen, dass das einfache Prinzip zur Geltung kommt: eine neue Regulierung beseitigt eine alte. Wir werden auch die Beteiligung durch Belegschaftsaktien unterstützen.

Das ländliche Polen ist wertvoll

Ist es normal, dass Direktzahlungen an die polnischen Bauern auch in dem neuen EU-Haushalt niedriger sein sollen, als die für die Bauern in Frankreich oder Deutschland? Nein. Wir haben Europa von unseren Lösungsvorschlägen des Migrantenproblems überzeugen können. Wir haben den polnischen EU-Landwirtschaftskommissar durchgesetzt. Wir werden Europa auch von den guten Lösungen für unsere ländlichen Regionen überzeugen.

Es müssen die besten Lösungen sein für die polnische Landwirtschaft, für die kleinen, mittleren und groβen Betriebe. Das Ländliche nämlich, ist ein wertvoller Bestandteil der polnischen Kultur, der polnischen Natur, der Wirtschaft und der polnischen Gesellschaft.

Unser Staat ist kein Nachtwächter mehr, der im Dienst einnickt

Hohes Haus! Man darf die Bedeutung des Staates in der Wirtschaft nicht überschätzen, aber auch die Unterschätzung seiner Rolle kommt einer Sünde gleich. Der Staat kann nicht nur den Nachtwächter spielen, der dazu noch im Dienst einnickt. Der Staat darf nicht abdanken.

Wir wollen mit dem Fluch des Provisorischen brechen, der einstweiligen Lösungen und Vorhaben. Aus unserer Sicht ist es normal, dass Polen die Fähigkeit wiedererlangt hat langfristige Projekte in Angriff zu nehmen.

Damit wir uns in den nächsten zehn, zwanzig, dreiβig Jahren gut entwickeln, müssen wir in solchen Dimensionen denken. Deswegen werden wir uns den Herausforderungen stellen und die Pläne weiterverfolgen, die wir in die Strategie für eine verantwortungsvolle Entwicklung hineingeschrieben haben. Polen muss nämlich der Falle der mittleren Entwicklung entkommen und dauerhaft in den Kreis der entwickelten Staaten der Welt aufschlieβen.

Es wird ein Land der groβen Vorhaben sein. Vorhaben, dank derer wir als Gesellschaft einen groβen Schritt nach vorne machen werden. Vorhaben, die Polen in eines der wichtigsten Transport- und Energiedrehkreuze Mitteleuropas verwandeln sollen. Diese strategischen Investitionen des polnischen Staates sollen zudem jene Gefahren abfedern, die sich aus den jetzigen Prognosen für die Weltwirtschaft ergeben.

Hohes Haus! Ja, auch ein Polen der groβen Vorhaben gehört zur Normalität. Das ist die Normalität eines mutigen Staates und eines ehrgeizigen Volkes. Nicht normal hingegen sind Stimmen, die fragen, wieso, wenn es etwas bereits in Berlin gibt, wir es auch noch in Warschau brauchen.

(Morawiecki knüpft hier an eine Aussage vom 30. Mai 2018 während des Kommunalwahlkampfs an. Der damalige Kandidat für das Amt des Warschauer Oberbürgermeisters Rafał Trzaskowski (fonetisch Tschaskowski) von der oppositionellen, einstigen Tusk-Partei Bürgerplattform sprach sich gegen den Bau eines neuen Groβflughafens zwischen Warschau und Łódź aus. „Das ist Gigantomanie. In der Nähe von Berlin soll es einen Flughafen geben, mit dem wird man schwer konkurrieren können“.

Morawiecki hat aus den ständigen Hinweisen der Politiker der Tusk-Partei, anstatt etwas Eigenes aufzubauen oder zu pflegen, solle man lieber von vornherein auf deutsche Einrichtungen, Firmen usw. zurückgreifen, einen Leitfaden seiner politischen Aussagen gemacht.

So z.B. am 1. Juli 2017. Bei einem Parteikongress von Recht und Gerechtigkeit sagte er unter tosendem Beifall aus dem Saal: „Wozu brauchen wir einen eigenen Groβflughafen, wenn es schon einen in Frankfurt gibt und einen bei Berlin geben wird? Wozu brauchen wir die Fluggesellschaft LOT, wenn es die Lufthansa gibt? Wozu eine Wertpapierbörse in Warschau? Die in Frankfurt ist doch sowieso die beste. Wozu brauchen wir polnische Banken? Es gibt doch die Deutsche Bank. Wozu brauchen wir einen eigenen Flüssiggashafen, wenn wir russisches Gas aus Deutschland beziehen können? Wozu brauchen wir den Zloty. Es gibt den Euro. Wozu schlieβlich brauchen wir unsere Partei Recht und Gerechtigkeit. Es gibt doch die CDU. Oh pardon, das war jetzt wirklich Spaβ.“ – Anm. RdP).

In den nächsten vier bis sechs Jahren wollen wir einige Dutzend Milliarden Zloty in die gröβten polnischen Projekte investieren. Sie werden unsere Gemeinschaft im Inneren und unsere Position nach Auβen stärken. Dazu gehören der Durchstich durch die Frische Nehrung, der Tunnel unter der Swine in Świnoujście (Swinemünde. Zwischen den zwei Teilen der Stadt, auf den Inseln Wolin und Usedom, gibt es jetzt nur eine Fährverbindung – Anm. RdP). Der neue Groβflughafen Solidarność bei Łódź. Der polnische Teil der Via Baltica (eine autobahnähnliche Straβe von Tallin nach Prag – Anm. RdP). Der polnische Teil der Via Carpatia (eine autobahnähnliche Straβe von Klaipeda/Memel in Litauen nach Thessaloniki in Griechenland – Anm. RdP).

Des Weiteren handelt es sich um einhundert neue Umgehungsstraβen, Renovierungen von einigen Hundert Bahnhöfen, Krankenhäusern, Schulen. Hinzu kommen: ein umfangreiches Schienennetzausbau- und Sanierungsprogramm, groβe Investitionen in konventionelle und erneuerbare Energien, sowie die Fertigstellung der Baltic Pipe, eines neuen Erdgaszulieferungskorridors (von Norwegen über Dänemark nach Polen. Abschluss ist für 2023 geplant – Anm. RdP). Ihre Fertigstellung wird das symbolische Ende der Abhängigkeit Polens von den Gaslieferungen aus dem Osten sein. Energiesicherheit ist auch ein Bestandteil der Normalität, die die Polen erwarten.

Wir haben schon viel über den bahnbrechenden Charakter des Fonds der Kommunalen Straβen gesagt (ein seit Februar 2019 existierender staatlicher Fond von 36 Milliarden Zloty – ca. 8,5 Mrd. Euro, die in zehn Jahren ausgegeben werden sollen, um Gemeinden und Kreisen bei der Renovierung der in ihre Kompetenz fallenden Landstraβen zu helfen – Anm. RdP). Es gab am Anfang viele Zweifel. Wer sie immer noch hegt begebe sich bitte zu den Kommunen, die den Fonds bereits genutzt haben.

Die Eisenbahn habe ich schon erwähnt. Unser Ziel ist es neuntausend Kilometer Schiene zu modernisieren bzw. neu zu bauen. Damit könnte man Polens Grenzen beinahe dreimal umschließen. Einige Hundert Dörfer, kleine und mittelgroβe Städte sollen so in die Kursbücher der Bahn zurückkehren. Zu ihnen gehören eine sehr groβe Zahl von Bahnsteigen und Stationsgebäuden, die nach 1989 dem Verfall preisgegeben wurden. Sie zu sanieren, das bedeutet Wiederherstellung von Normalität. Das ist der Komfort für die Menschen im Alltag und eine flächendeckend gerechte Entwicklung in der Praxis.

Polnisches Kapital ist die beste Entwicklungsgrundlage

Das Hauptmerkmal der Entwicklung der Dritten Republik (ab 1990 – Anm. RdP) kann man, aus makroökonomischer Sicht, folgendermaβen beschreiben: gröβtenteils war das Konsum auf Kredit. Wir brauchen Investitionen, die aus eigenen Ersparnissen finanziert werden und einen Konsum, der auf steigenden Löhnen und eigenen Investitionen fuβt.

Deswegen war eine der besten Nachrichten in diesem Jahr der Bericht des Statistischen Hauptamtes, aus dem hervorgeht, dass es zum ersten Mal mehr Polen gab, die etwas auf die hohe Kante legen konnten als solche, denen das nicht möglich ist. Dieser Wandel vollzog sich ohne groβes Aufsehen, verdient jedoch ein historischer Augenblick genannt zu werden. Es passierte vor unseren Augen.

Das misslungene Experiment mit den obligatorischen Offenen Pensionsfonds (OFE) war etwas Unnormales. Einen Kredit aufzunehmen, um ihn in Verwahrung zu geben? Wer macht so etwas? Mit uns haben die Polen heute die Wahl.

In unserem Entwurf kann jeder sein Geld aus den (inzwischen aufgelösten – Anm. RdP) Offenen Pensionsfonds auf private Pensions-Sparkonten (IKE) überwiesen bekommen. Er kann das Geld aber auch aus den Offenen Pensionsfonds auf sein Konto in der staatlichen Sozialversicherungsanstalt ZUS übertragen lassen.

Wir haben diese Möglichkeiten geschaffen, weil wir daran glauben, dass Partnerschaft und Entscheidungsfreiheit vertrauensbildend sind. Und ohne Vertrauen funktioniert kein Rentensystem.

Wir haben noch mehr gemacht. Wir haben das erste, bahnbrechende Programm des privaten Rentensparens eingeführt. Das ist die Grundlage eines gesunden Liberalismus und Kapitalismus, einer gesunden Wirtschaft, was schon Mill, Spencer und Weber nachgewiesen haben. Es sind die Arbeitnehmer-Kapitalpläne (PPK): Vorteile für künftige Rentner, motivierte Arbeitnehmer, motivierte Arbeitgeber und ein stabiles Programm der Rentenansparens, dazu die kontinuierliche, langfristige Schaffung polnischen Kapitals. Eine epochale Wende.

Das Programm der Arbeitnehmer-Kapitalpläne hat die Regierung aus der Taufe gehoben, diese Ersparnisse sind privat und vererbbar. Wir verstehen jedoch, dass die Polen miβtrauisch sind. Das kommt nicht von Ungefähr. Deswegen mein Vorschlag an alle in diesem Plenarsaal: lasst uns das gemeinsam ändern.

Lasst uns in die Verfassung hineinschreiben, dass die PPK-Gelder und die Gelder auf den privaten IKE-Rentensparkonten Privatbesitz sind und den vollen Schutz des Staates genieβen.

Gelichzeitig wird meine Regierung weiterhin verantwortungsvoll mit den staatlichen Finanzen umgehen. Wir werden an der Stabilität der öffentlichen Finanzen arbeiten und uns damit Entwicklungsperspektiven schaffen. Es genügten vier Jahre, um in der politischen Umgangssprache solche Begriffe wie „sinkende öffentliche Verschuldung“, „Stopfen von Steuerschlupflöchern“ oder „ausgeglichener Haushalt“ dauerhaft zu verankern.

Energiesicherheit, Konkurrenzfähigkeit und Naturschutz

Zum ersten Mal in unserer Geschichte sind wir in der Lage die drei wichtigsten Grundsätze unserer Energiepolitik miteinander zu vereinbaren: Energiesicherheit, Konkurrenzfähigkeit und Naturschutz.

Die traditionelle Energieerzeugung wird noch lange Zeit in unserem Energiesektor von wichtiger Bedeutung sein. Doch die Umstände ändern sich. Einst konnten wir uns erneuerbare Energien nicht leisten. Heute können wir es uns nicht leisten sie nicht zu entwickeln.

Auch deswegen, weil das der polnischen Industrie zu einem mächtigen Entwicklungsschub verhelfen kann. Die Prosumer-Energieerzeugung, Photovoltaik, Bau von Windkraftanlagen auf hoher See, Elektromobilität, aber auch Atomkraftwerke, das alles ist nicht nur ein Energie-, sondern auch ein Wirtschaftsprogramm. Die polnische Werftindustrie, Metallindustrie, das Hüttenwesen, die Feinmechanik, die polnischen Werften, sie alle werden aus solchen Investitionen ihren Nutzen ziehen.

Um dieses riesige Leistungsvermögen zu nutzen, werden wir in der Regierung einen Bevollmächtigten für erneuerbare Energien berufen. Schon heute stellen wir zig Prozent mehr Strom aus Sonnenenergie her als noch vor ein paar Jahren. Insgesamt sind das 1,5 Gigawatt. Dahinter stehen einhunderttausend Prosumenten. Ihnen verdanken wir, dass unsere Energieerzeugung grüner geworden ist. Inzwischen versorgen Sonnenkollektoren sowohl Plattenbauten wie Häuser auf dem Lande mit Strom.

Aus Verantwortung für die Natur muss man darum kämpfen, dass Plastik unsere Erde nicht überflutet. Wir werden ein Pfandsystem für Plastik-Einwegflaschen und eine Reihe Maβnahmen zur Einschränkung des Plastikverbrauchs einführen.

Klima-Transformation ja, aber…

In vielen Bereichen übrigens sind wir ökologischer als man es denken könnte. Etwa drei Millionen Polen fahren Autos mit Gasantrieb. Wir setzen auf Elektromobilität. Letztere bedarf staatlicher Unterstützung. Deswegen werden wir weitere Entlastungen anbieten für diejenigen, die umweltfreundliche Transportmittel benutzen. Der saubere Antrieb soll sowohl die Natur als auch unsere Portemonnaies schonen.

Es handelt sich jedoch um eine Fehlentwicklung, wenn aufgrund von Klimaregulierungen Arbeitsplätze aus Polen und aus der EU in Drittstaaten verlegt werden. Der CO2-Fuβabdruck, Steuerregulierungen und die Verhinderung des Kohlestoffaustritts müssen die polnische Energiewirtschaft und die polnische Transformation stützen. Ebenso lehnen wir die Diskriminierung Polens und die Nichtberücksichtigung des polnischen Ausgangspunktes (bei der CO2-Reduzierung im Jahr 1990 – Anm. RdP) ab. Unsere Stromversorgung muss gesichert sein. Am teuersten ist der Strom, der nicht gelieferte wird. Das ist ein groβes Problem für unsere Fabriken, Heime, Krankenhäuser. Für Polen muss die Klima-Transformation risikofrei und von Vorteil sein.

Die Polen haben ein Recht darauf, dass ihre Kinder saubere Luft einatmen können. Das ist die Normalität, das ist keine Ideologie. Das ist ein Allgemeingut, fern jeglicher parteipolitischer Differenzen. Wir werden also weiterhin unser Programm Saubere Luft entschlossen weiterbetreiben.

Wohnungsbau: Neue Perspektiven

Wir haben neue Regelungen für den Wohnungsbau eingeführt. Zwischen 2011 und 2014, also vor Beginn unserer Regierungszeit, wurden durchschnittlich 143.000 Wohnungen pro Jahr fertiggestellt. In den Jahren 2017 bis 2020 sind und werden es 200.000 sein. Unser Nationales Wohnungsbauprogramm, zu dem auch das Projekt Wohnung+ gehört, schafft neue Perspektiven.

Wir haben den Erbnießbrauch der Grundstücke von Wohnhäusern in normales Eigentum umgewandelt und damit ein Relikt mehr aus der kommunistischen Zeit beseitigt.

Wir alle wissen, dass Polen auf eine glanzvolle Geschichte zurückblickt, aber wir glauben zu wenig an die glanzvolle Zukunft. Die groβen zukunftsträchtigen Vorhaben werden eine solche Zukunft schaffen. Endlich holt die Entwicklung Polens unser Vorstellungsvermögen ein.

Mitverantwortung für Mitteleuropa und die EU

Wir haben die Verantwortung für Polen übernommen und wir sind bereit die Mitverantwortung für unsere Region, für Mitteleuropa und für die Europäische Union zu tragen.

Vor dreiβig Jahren schien es, als hätte der Fall des Eisernen Vorhangs die Errichtung einer globalen Ordnung nach sich gezogen. Heute sehen wir leider, dass die Welt zur Arena einer neuen Unordnung geworden ist. Neue Bedrohungen sind aufgekommen, wie der globale Terrorismus und Migrationswellen. Zu den alt hergebrachten Akteuren auf der Weltbühne sind neue gestoβen, wie etwa globale Unternehmen deren Budgets nicht selten gröβer sind als das Bruttonationaleinkommen mittelgroβer Staaten.

Wir sind der EU beigetreten als einem Klub der Gleichen und nicht als einer Schule, wo es ein Klassen- und ein Lehrerzimmer gibt. Das ist ein schlechtes Modell, auch wenn wir der Musterschüler in der Klasse wären. (Staatspräsident – Anm. RdP) Lech Kaczyński (1949-2010 – Anm. RdP) sagte seiner Zeit, dass wir auf der Suche nach einem partnerschaftlichen Europa seien, in dem unserem Land ein Platz zusteht der sich aus seiner Gröβe und seiner Geschichte ergibt. Es gibt nichts normaleres, als den Kampf um eigene Interessen in der EU. Jeder macht das. Es ist die Norm.

Wir haben einen Plan für die EU

Man kann ihn in einigen einfachen Punkten darlegen.

Erstens. Solidarität und Subsidiarität. Wir wollen die Zentralisierung und die Brüsseler Bürokratie einschränken. Wir wollen die Solidarität und die Subsidiarität wieder einführen. Übrigens entsprechend Artikel 5 des Vertrages über die Europäische Union sowie der Präambel und dem Artikel 2 unserer Verfassung.

Zweitens. Gerechte Steuern. Globale Firmen haben es jahrelang vermieden Steuern zu zahlen und haben in der ganzen EU, mittels verschiedener Buchhaltungstricks, die Gewinne auβer Landes geschafft. Das ist nicht normal. Die gröβten und reichsten Firmen der Welt müssen dort Steuern zahlen, wo sie ihre Gewinne erwirtschaften. Teilweise haben wir das bereits in Polen geändert, wir werden es ebenfalls in Europa ändern. Vor einigen Jahren haben wir angefangen laut davon zu sprechen, dass man mit den Steuerparadiesen Schluss machen, gegen die Mehrwertsteuer-Mafia kämpfen muss. Heute sieht ganz Europa das genauso und nutzt unsere Erfahrungen.

Wie einst Cato in Bezug auf Karthago werde ich nicht müde zu wiederholen: die Steuerparadiese müssen verschwinden, sie müssen geschlossen werden. Das sind doch keine Paradiese, das ist ein Albtraum, für die einfachen Leute, für Familien und für Staaten. Es ist nicht normal, dass der Europäischen Union jährlich 150 Milliarden Euro an Körperschaftssteuer entgehen, so viel wie ihr jährlicher Haushalt umfasst, und sie tut so, als würde sie das nicht bemerken. Der EU wird etwas mehr Recht und Gerechtigkeit gut tun.

Drittens. Faire Konkurrenz. Wir werden die Benachteiligung unserer Unternehmer nicht hinnehmen. Wir wollen den gemeinsamen Markt zu Ende errichten. In den letzten fünfzehn Jahren haben polnische Unternehmer erfolgreich die EU-Märkte erobert. Es ist Zeit, dass diverse Schwierigkeiten verschwinden. Darum werden wir, unter Einsatz all unserer Kräfte, in Brüssel kämpfen.

Die beherrschende Stellung von Groβunternehmen in einigen Branchen beeinträchtig den normalen, gesunden Wettbewerb. UOKiK (polnische Abkürzung für das Amt für Wettbewerbs- und Verbraucherschutz – Anm. RdP) wird sich solchen Vormachtstellungen widersetzen.

Viertens. Kampf um die in den EU-Verträgen verbriefte Dienstleistungsfreiheit. Hierbei geht es um den Kampf gegen solchen Unsinn, wie die Notwendigkeit der Rückkehr von zweihunderttausend polnischen Lkw an ihre jeweiligen Standorte, was dazu führt, dass die Umwelt vergiftet wird, nur um die Konkurrenzfähigkeit schwer arbeitender polnischer Fernfahrer und Transportunternehmer zu verringern. (Die EU will, dass Fahrer und Lkw nach vier Wochen Arbeit in einem anderen EU-Land für mindestens einen Tag an ihren Firmen-Standort zurückkehren – Anm. RdP).

Fünftens. Ein ehrgeiziger EU-Haushalt. Mit neuen Einnahmen, mit einer ausgebauten Agrarpolitik, mit der Akzentsetzung auf Straβen- und Eisenbahnbau sowie Umweltschutz. Wir wollen die Gruppe der sechzehn EU-Staaten, bekannt als „Freunde der Kohäsion“ stärken. Wir und die anderen fünfzehn Länder haben ähnliche Ziele und das wird uns helfen beim Kampf um einen ehrgeizigen EU-Haushalt.

Sechstens. Die Partnerschaft des Westens. Wir werden das Bündnis Europas mit den Vereinigten Staaten verteidigen. So wie die EU die Garantin der kontinentalen Ordnung ist, so kümmert sich die Nato um die globale Ordnung. Polen ist und muss ein integraler Bestandteil dieser beiden Strukturen bleiben.

Schädlich und gefährlich sind, das absichtliche Schaukeln mit unserem europäischen Boot, die Extreme des Isolationismus, der Zerfall der EU, aber auch die Versuche, die EU in einen föderalen Staat zu verwandeln.

Die Nato ist das mächtigste Militärbündnis der Weltgeschichte, und zwar deswegen, weil ihr Ziel die Wahrung des Friedens ist. Die Stimmen einiger Staatsführer, die den Artikel 5 des Washingtoner Vertrages in Frage stellen oder die Nichterfüllung der Bündnisverpflichtungen, das heiβt die Weigerung zwei Prozent des Bruttoinlandproduktes für die Verteidigung auszugeben, schwächen unsere Verteidigung, sind eine Bedrohung für die EU und die Nato. Wir werden dem entgegenwirken.

Europa braucht die Rückkehr zu seinen Wurzeln, zu seinen Werten, zu seiner Gründungsidee, zu den christlichen Werten. Wir leben nicht mehr in den Zeiten der sicheren Vorherrschaft des Westens. In Fern- und Nahost und in dem uns am nächsten liegenden Osten gibt es internationale Akteure, die die Schwäche Europas gerne ausnutzen werden.

Deswegen wollen wir eine ehrgeizige EU, bereit neue Mitglieder aufzunehmen, offen in Richtung Westbalkan. Wenn wir den Nachbarländern kein greifbares Angebot unterbreiten, werden es andere tun: Russland, China, die Türkei, der radikale Islam.

Wir wollen eine EU, die nach dem Brexit eng mit Groβbritannien zusammenarbeitet, eine aktive EU mit globalen Zielsetzungen. Um dieses Zukunftsbild zu verwirklichen, bedarf es auch einer leistungsfähigen Wirtschaft Polens, einer leistungsfähigen polnischen Diplomatie, Wissenschaft und der Kraft der polnischen Werte. Das ist selbstverständlich. Doch all das zusammen reicht nicht aus. Es bedarf auch der Kraft der Zusammenarbeit.

Die Visegrad-Staaten – ein Kräftepol der politischen Vernunft

Die Gruppe der Visegrad-Staaten ist zu einem wichtigen Kräftepol Europas geworden. Es ist ein Kräftepol der politischen Vernunft und Werte, eine Oase der Ruhe und Normalität. Gemeinsam bemühen wir uns um einen guten EU-Haushalt, gemeinsam haben wir das Holen von Tausenden von Migranten aus Nahost verhindert.

Gemeinsam haben wir ungute Personalentscheidungen verhindert. (Gemeint ist das erfolgreiche Verhindern der Wahl von Frans Timmermans zum Vorsitzenden der EU-Kommission im Juli 2019 – Anm. RdP). Das geschah zum groβen Teil dank unserer Aktivität. Diese Zusammenarbeit soll zum Wohle Europas vertieft und ausgeweitet werden, genauso wie die mühsamen Anstrengungen um die Drei-Meere-Zusammenarbeit weiterentwickelt werden müssen.

Die USA – unser wichtigster Verbündeter

Die Vereinigten Staaten, unser mächtigster Verbündeter, haben dank den Bemühungen des Herrn Staatspräsidenten Andrzej Duda und des Verteidigungsministers entschieden, das US-Truppenkontingent in Polen zu verzehnfachen. Auch wenn die Welt heute kein sicherer Ort ist, wird Polen, dank unserem Handeln, von Tag zu Tag sicherer.

Ein groβer Freund Polens und einer der wichtigsten Staatsführer der Welt sagte ja: „Polen liegt nicht im Osten und nicht im Westen. Polen befindet sich in der Mitte der europäischen Zivilisation und hat beträchtlich zu ihrer Entwicklung beigetragen.“ (Es sind die Worte des US-Präsidenten Ronald Reagan aus seiner Rede vor dem britischen Parlament in London am 8. Juni 1982, als in Polen das Kriegsrecht herrschte – Anm. RdP)

Das ist nicht nur bloβe Redekunst. Polen steht vor der groβen Chance, ähnlich der nach (dem polnischen Geologen – Anm. RdP) Wawrzyniec Teisseyre (1860-1939 – Anm. RdP) benannten geologischen Zone, den Osten und Westen, den Norden und Süden Europas miteinander zu verbinden. Dieses Verbinden ist unser Ziel. Hier, bei uns können die besten Merkmale des europäischen Erbes, der europäischen Werte ihre Zukunft finden.

Generationen von Polen haben in ihrer Schulzeit den „Leuchtturmwärter“ von Henryk Sienkiewicz gelesen, eine Erzählung über das bittere Schicksal eines Auswanderers und die Vaterlandsliebe. Der ständige Aderlass, eine Emigrationswelle nach der anderen, sind ein Drama Polens. Heute kehren die Polen in die Heimat zurück. Endlich kann Polen für Generationen von Emigranten Hoffnung und Zukunft sein, ein Ort der Rückkehr.

Wie wird Polen heute von Auβen gesehen? Wir könnten das jeden der zwanzig Millionen Touristen fragen, die Polen bis Ende dieses Jahres besuchen werden. Es ist ein Rekord, der Zeugnis davon ablegt, welche Anziehungskraft unser Land besitzt. Sie sehen das, was wir allzu oft vergessen. Polen ist ein schönes, interessantes, kulturreiches Land. Ein Land, auf das wir stolz sein können.

Zugleich wollen wir unsere Landsleute aus der ganzen Welt anlocken. Deswegen werden weitere Polonia-Sommerschulen für Kinder und Jugendliche entstehen. Damit weiterhin Generationen von Polen, die im Ausland zur Welt kamen auf die Frage wo Polen liegt, nicht nur den Flecken auf der Landkarte zeigen können, sondern damit Polen den Eingang in ihre Herzen und Lebenspläne findet.

Den Weg der Spaltung verlassen

Mein seliger Vater Kornel Morawiecki hat stets betont, dass die Polen Leistungen vorweisen können, auf die sie sehr stolz sein dürfen. Von unserem Vaterland gingen keine Kriege aus, wir haben niemanden ausgerottet. Ganz im Gegenteil, wir waren, wie kaum ein anderes Volk, die Verteidiger der Freiheit. Polen steht heute vor der groβen Chance eine gute Zukunft aufzubauen, für sich und andere.

In der heutigen Welt wissen sich am besten die Gemeinschaften, die Staaten zu helfen, die in der Lage sind in Schlüsselfragen Einvernehmen zu erzielen. Wir müssen uns gegenseitig überzeugen und nicht besiegen. Wir müssen nicht in allem übereinstimmen. Fangen wir damit an, uns in einigen Angelegenheiten von gröβter Wichtigkeit zu verständigen. Lech Kaczyński sagte, Polen brauche die Aufarbeitung der Schuld, aber noch mehr das Einvernehmen.

Deswegen öffnen auch wir uns für die Zusammenarbeit. Deswegen berät uns in Sachen Gesundheitswesen Professor Marian Zembala (im Jahre 2015 Gesundheitsminister in der letzten Regierung der Tusk-Partei Bürgerplattform – Anm. RdP). Deswegen ist Marek Balicki (im Jahre 2003 Gesundheitsminister bei den Postkommunisten – Anm. RdP) Bevollmächtigter unserer Regierung für die Psychiatriereform.

Dieses ist kein Parlament der fünf Wahlkomitees und der 560 Abgeordneten. Das ist unser aller Parlament, das des ganzen Volkes. Auch wenn jeder von uns, Polen aus einer anderen Perspektive betrachtet, vor Augen haben wir jedoch denselben Horizont. Wissen Sie, was ich an diesem Horizont sehe? Die künftigen Generationen von Polen, dankbar dafür, dass ihre Vorfahren im Jahre 2019 den Weg der immer tiefer werdenden Spaltung verlassen haben, zugunsten des Einvernehmens, was die fundamentalen Interessen unseres Staates angeht. Das möchte ich, und darum bitte ich.

Möge Gott über unseren Weg wachen

Herr Staatspräsident! Frau Parlamentspräsidentin! Hohes Haus! Werte Landsleute!

Ich glaube an unseren eigenen Weg. Ich glaube an die Werte, die mit unseren Vorfahren nicht untergegangen sind, sondern Generationen überdauert haben. Ich glaube an die polnische Selbständigkeit und Hartnäckigkeit, die uns so viele groβe Wissenschaftler und Entdecker beschert haben, so viele stille Helden. Ich glaube an die polnische Fantasie und Feinfühligkeit, die in unvergänglichen Kunstwerken und Werken des menschlichen Geistes ihren Ausdruck gefunden haben. Ich glaube an den polnischen Unternehmergeist und an das polnische Talent, die alle Widrigkeiten überwinden. Ich glaube an die Leistungsstärke unseres Landes, die in den letzten drei Jahrzehnten nicht voll ausgenutzt wurde. Und ich glaube fester als jemals zuvor daran, dass der Augenblick gekommen ist, um unser Potential in die Wirklichkeit umzusetzen.

Wir können die stärkste Generation sein, die Polen jemals hatte. Wir können eine Generation sein, die ein groβes und freies Polen erlebt, so wie in den Träumen unserer Väter, ein glückliches und kluges Polen, so wie in den Gebeten unserer Mütter und Groβmütter. Dieser Ehrgeiz ist älter als es unsere Konflikte sind. Er ist gröβer als sie. Es ist ein Ehrgeiz, den alle Polen in sich tragen. Wir müssen ausdauernd sein und vor allem an uns glauben. Dank der Ausdauer und dem Glauben an uns selbst sind wir da wo wir sind.

Werte Landsleute! Wir alle tragen das geistige Erbe, das den Namen Polen trägt. Lasst uns dem Rat unseres Dichters aus der Kriegszeit, Andrzej Trzebiński (1922 – 1943, von Deutschen ermordet – Anm. RdP) folgen. Wir sollen nicht so tun als wäre Polen irgendwo anders, als wäre es etwas anderes. Polen ist dort, wo es uns unsere Vorfahren zurückgelassen haben und wird dorthin gelangen, wohin es unsere Anstrengungen bringen.

Welches Polen werden wir an unsere Nachkommen weitergeben? Die Zeit der Entscheidungen ist gekommen. Gröβe ist eine Frage der Entscheidung. Wir gehen dem Neuen entgegen und möge Gott über unseren Weg wachen. Vielen Dank.

Lesenswert. Morawieckis Regierungserklärung von 2017 im Wortlaut.

© RdP